Онлайн-выставки

Большой театр Беларуси во время войны

80 лет прошло со дня Великой Победы. Большой театр Беларуси сегодня самый модернизированный и красивый не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. И наш святой долг помнить тех, кто заплатил своей жизнью за наш мир, и кто приблизил Победу своим искусством.

Предлагаемая онлайн-выставка представляет документы и материалы из архива Большого театра Беларуси и открытых источников. Текст подготовлен на основе архивных материалов театра, справочно-информационных изданий, а также материалов книги А.Ладыгиной "Лариса Помпеевна Александровская. Документально-театральный роман"

Роковой июнь 1941 года.

Артисты Театра оперы и балета находятся в отпуске, кто-то уехал в Крым, Прибалтику, кто-то на дачи, а кто-то остался в Минске.

22 июня, выходной, война уже объявлена, все чувствуют, что неумолимо приближается что-то страшное, но никто не хочет в это верить, люди психологически не были готовы к войне.

Утром 24 июня Минск превратился в ад. В 9:40 утра -- первая массированная бомбардировка города, в которой участвовало 47 самолетов. Весь город горел, но его никто не тушил; города фактически уже не было. Война прервала деятельность театра и направила жизнь по другому, военному пути.

План бомбардировки города Минска (фрагмент)

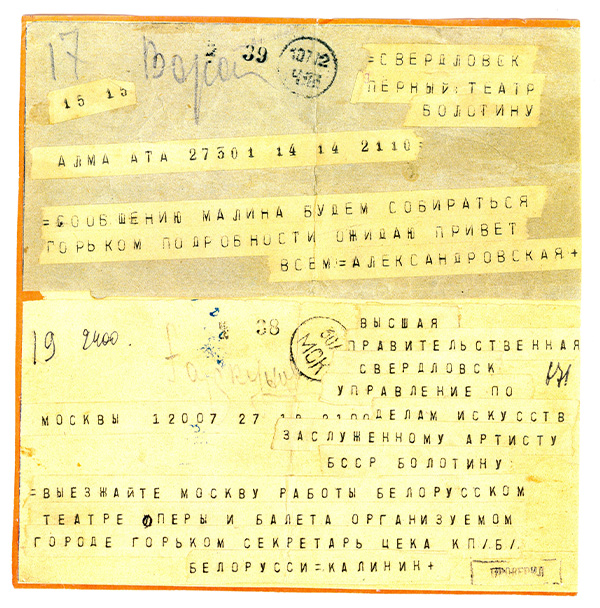

К началу июля в Москве собралось много белорусских артистов., нуждавшихся в помощи. В результате было принято решении направления некоторых представителей театра в Свердловск, Саратов и Уфу, а значительную часть труппы под руководством Ларисы Александровской — в Алма-Ату.

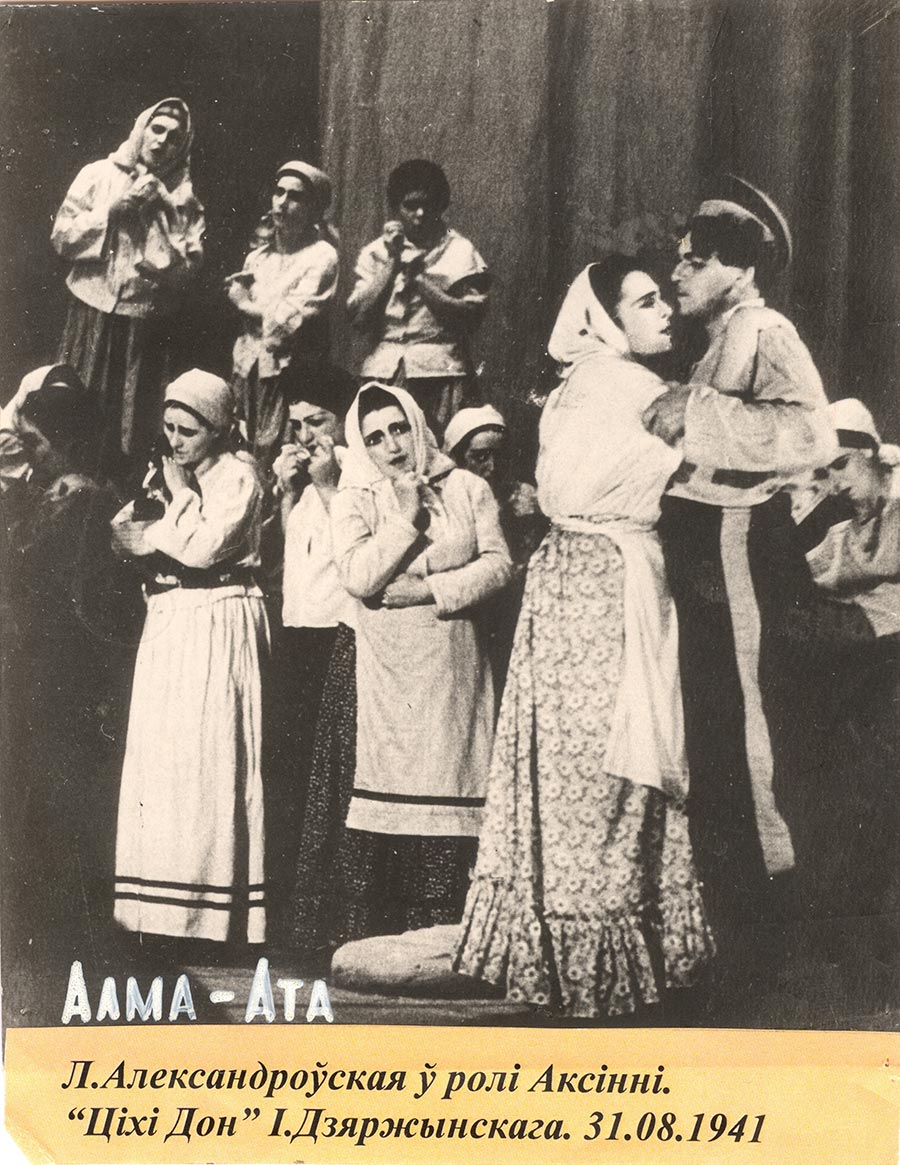

Будучи зачисленными в труппу в последних числах июля, белорусские артисты уже спустя месяц, 31 августа 1941 года, участвовали в открытии театрального сезона в оперном театре.

Была премьера оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон» -- спектакль, который перед войной с большим успехом шёл на минской сцене. Как и в недавних минских спектаклях, партию Аксиньи с большим успехом исполняла Лариса Александровская – молодая, красивая, в самом расцвете своего неповторимого дарования. Так состоялась первая встреча алмаатинцев с белорусской певицей.

На протяжении целого сезона 1941-1942 годов в русской труппе казахского театра работало около двадцати пяти белорусских артистов: солисты – вокалисты и танцовщики, дирижёры и хормейстеры (в том числе главный хормейстер театра Г.Н.Петров), артисты оперного хора и оркестра, кордебалет. Это была существенная, во многом, уникальная страница в истории музыкального театра Беларуси.

Белорусские артисты активно участвовали во всех творческих делах казахского коллектива. Особым успехом пользовался интернациональный дуэт казахской певицы К. Байсеитовой и Л. Александровской, которых связывала искренняя дружба.

(фото из книги А.Ладыгиной "Лариса Помпеевна Александровская. Документально-театральный роман")

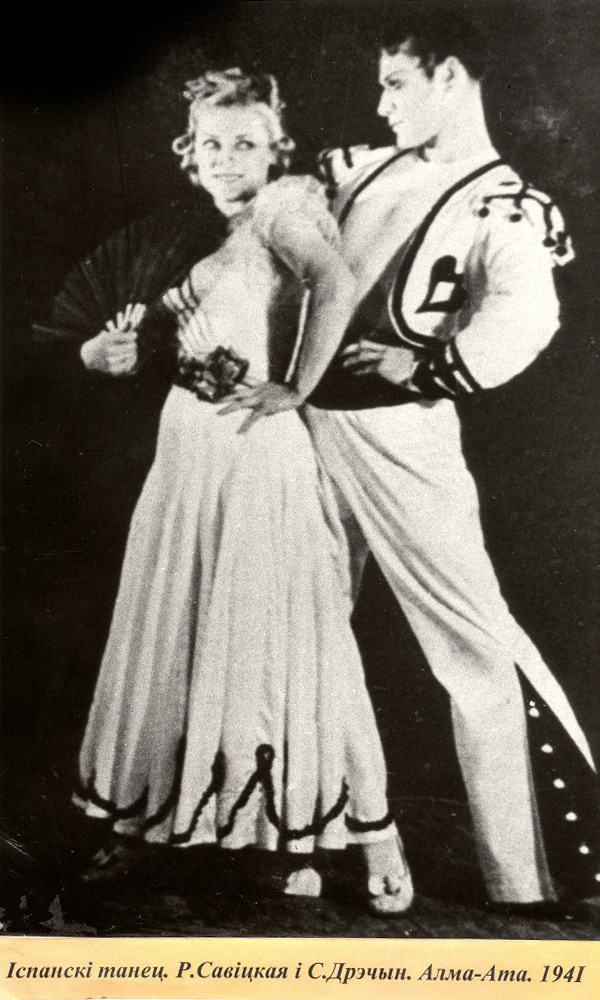

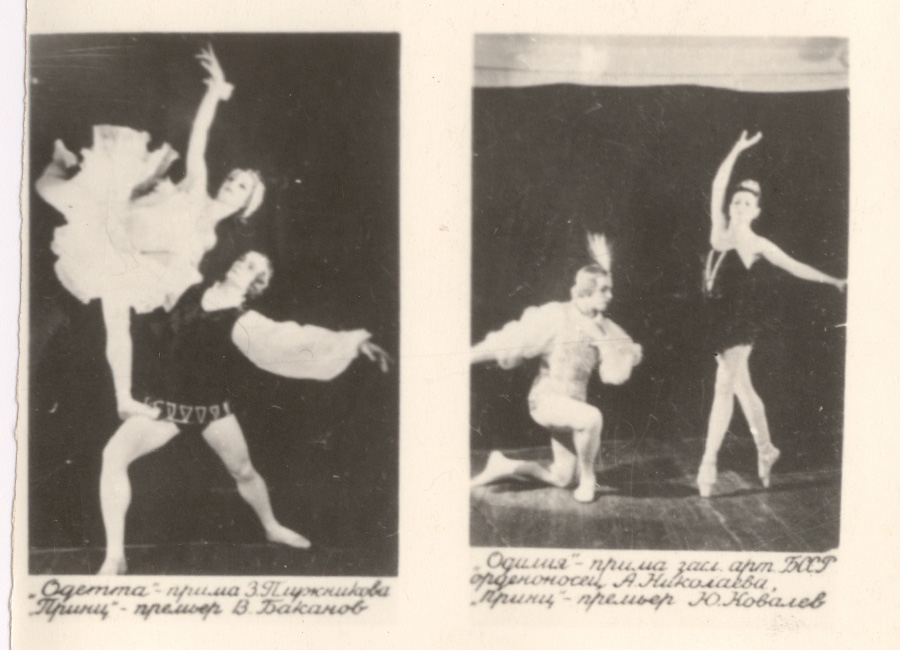

За год работы в театре имени Абая белорусскими артистами было сделано немало. В «Лебедином озере» Одетту-Одиллию с успехом танцевала перебравшаяся в Алма-Ату Александра Николаева. В партии Трубадура в «Раймонде» в ансамбле с казахскими танцовщиками блистал молодой Семён Дречин. Марк Шнейдерман продирижировал одиннадцатью представлениями «Мазепы» Петра Чайковского и семью – оперы «Дубровский» Эдуарда Направника. Белорусы активно участвовали и во всех производственных и творческих делах коллектива.

Незабываемыми стали удивительные ночные концерты, проходившие в театре после вечерних представлений. Подчас их было даже по два – в 23 часа и в 2 часа ночи. Они предназначались для уходящих на фронт бойцов или выздоравливающих раненых из алма-атинских госпиталей. Зал заполнялся до отказа. В концертах, проходивших к театре, принимали участие лучшие артистические силы страны: в те годы в Алма-Ате, помимо белорусских артистов, работали многие видные деятели советского искусства, в частности Алексей Толстой, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн, Галина Уланова, Наталья Сац.

В конце октября 1941 года директор театра Аскар Абрамович Гантман направил из Ашхабада письмо Ларисе Помпеевне Александровской с просьбой выслать ему списки заявивших о себе, так как он собирался обратиться к руководству республики с предложением собрать труппу Белорусского театра оперы и балета в одном месте.

Война разбросала артистов театра по многим городам Советского Союза. Многие бедствовали без работы, страдали от потери близких и неизвестности их судеб. Работа по сбору информации об артистах была поручена Л.Александровской. Она всеми силами сталась устроить судьбы других людей. Известны её неоднократные обращения к высшим чинам по поводу трудоустройства, восстановления на работе, сохранении зарплат и установлении связей между разбросанными по стране отдельными представителями театра. В бумагах Александровской сохранился большой список с местонахождением не только актёров театра, но и других известных деятелей белорусского искусства. В нём находим: «Поповицкий, Амитон, Власов, Бессмертный, Аладов, Бергер, Друкер (пела в опере), Кроз (вынуждена была работать официанткой) – в Саратове; Клумов, Вайнберг, Волчанецкая, Смольский – в Ташкенте; Борисенко, Фурс, Фёдорова (окончившие консерваторию, прекрасные голоса) – в Свердловске, режиссёр Борисевич, гобоист Ильясов – во Фрунзе» и так далее.

В результате этого обращения в начале февраля 1942 года белорусское правительство приняло решение о сборе театральной труппы в городе Горьком.

Подробнее о лицах белорусского театра оперы и балета во время войны - в онлайн-выставке "Театр во время войны: портреты"

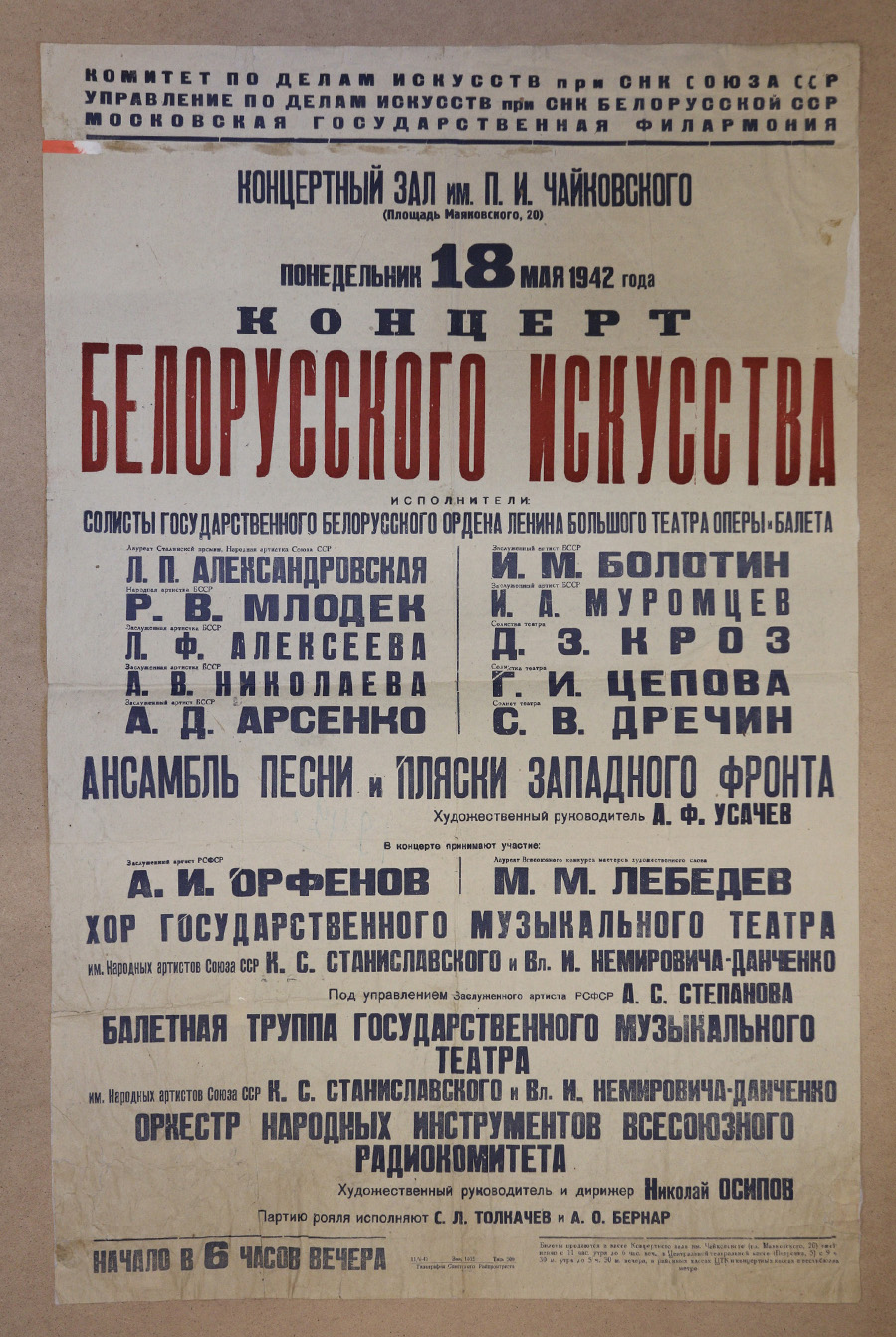

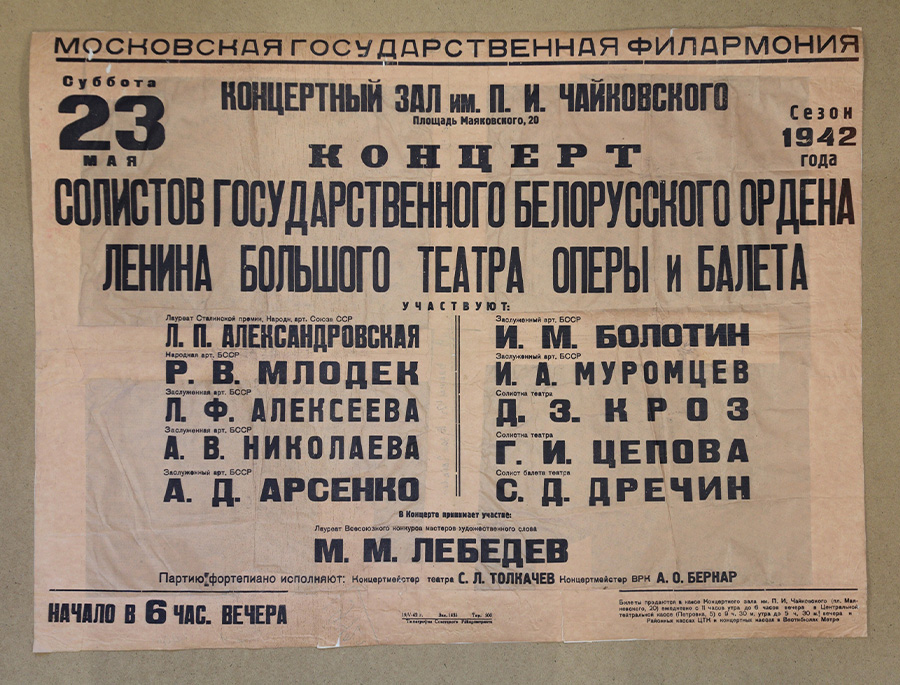

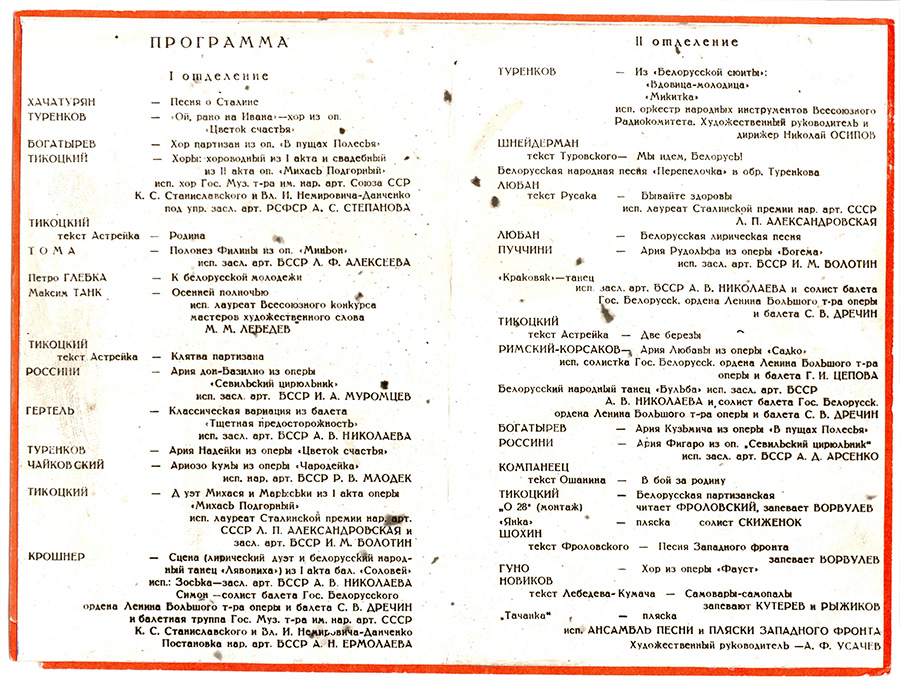

22 февраля Л. Александровская была вызвана в Москву, где ей было поручено собрать театральную труппу. Не менее важной задачей стала и подготовка большого концерта белорусских артистов в Концертном зале имени П. Чайковского в Москве. Концерт состоялся 18 мая 1942 года и прошел под девизом «Жди нас, Родина, идем!» Несокрушимая уверенность и вера в победу очень отчетливо звучали в песне М. Шнейдермана «Мы идем, Беларусь!», которую исполнила Л. Александровская. Тот концерт в зале имени Чайковского москвичи называли «второй декадой белорусского искусства».

Итак, по решению правительства, белорусская труппа была отправлена для работы в городе Горьком.

Сбор более сотни человек из разных концов страны, их размещение, устройство на работу и решение бытовых вопросов, организация совместной творческой деятельности двух театральных трупп (минской и горьковской), освоение репертуара горьковского театра, включение белорусских солистов, хора, балета, оркестра в ежевечерние спектакли текущей афиши Горького, - все сложности были преодолены стремительно.

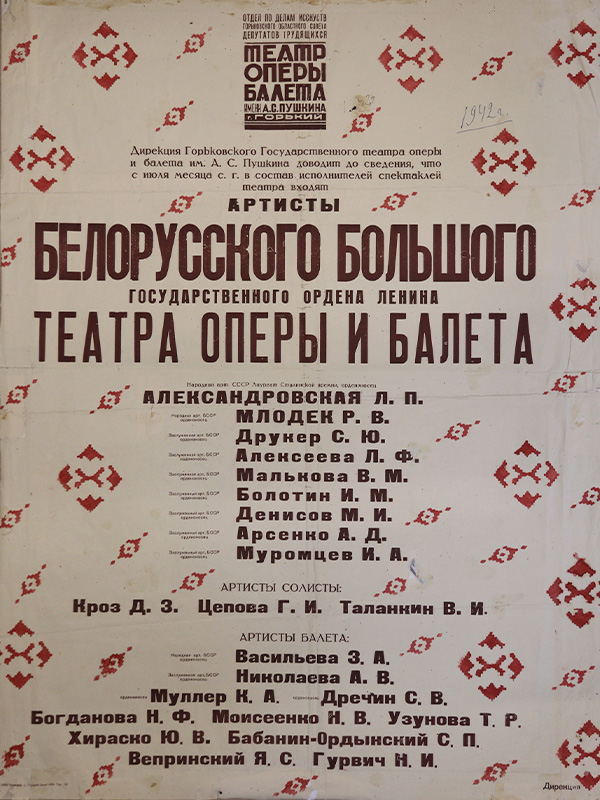

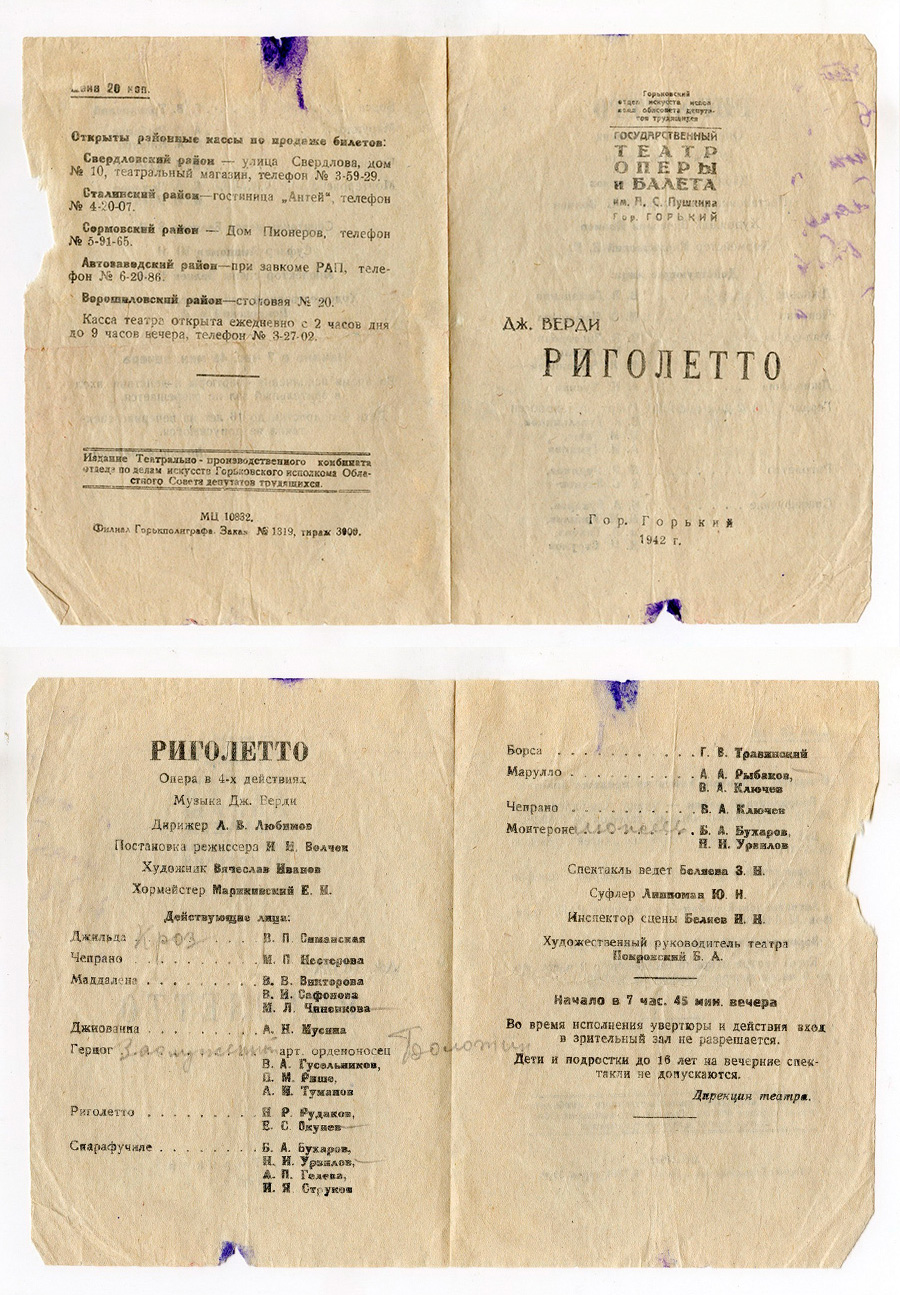

Уже в мае 1942 года дирекция Горьковского государственного театра оперы и балета имени А. С. Пушкина объявила горожанам, что с июля в состав исполнителей спектаклей войдут артисты Белорусского государственного театра оперы и балета.

В июне белорусских артистов торжественно встречал их новый театральный дом - Горьковский государственный театр оперы и балета им. А.С.Пушкина

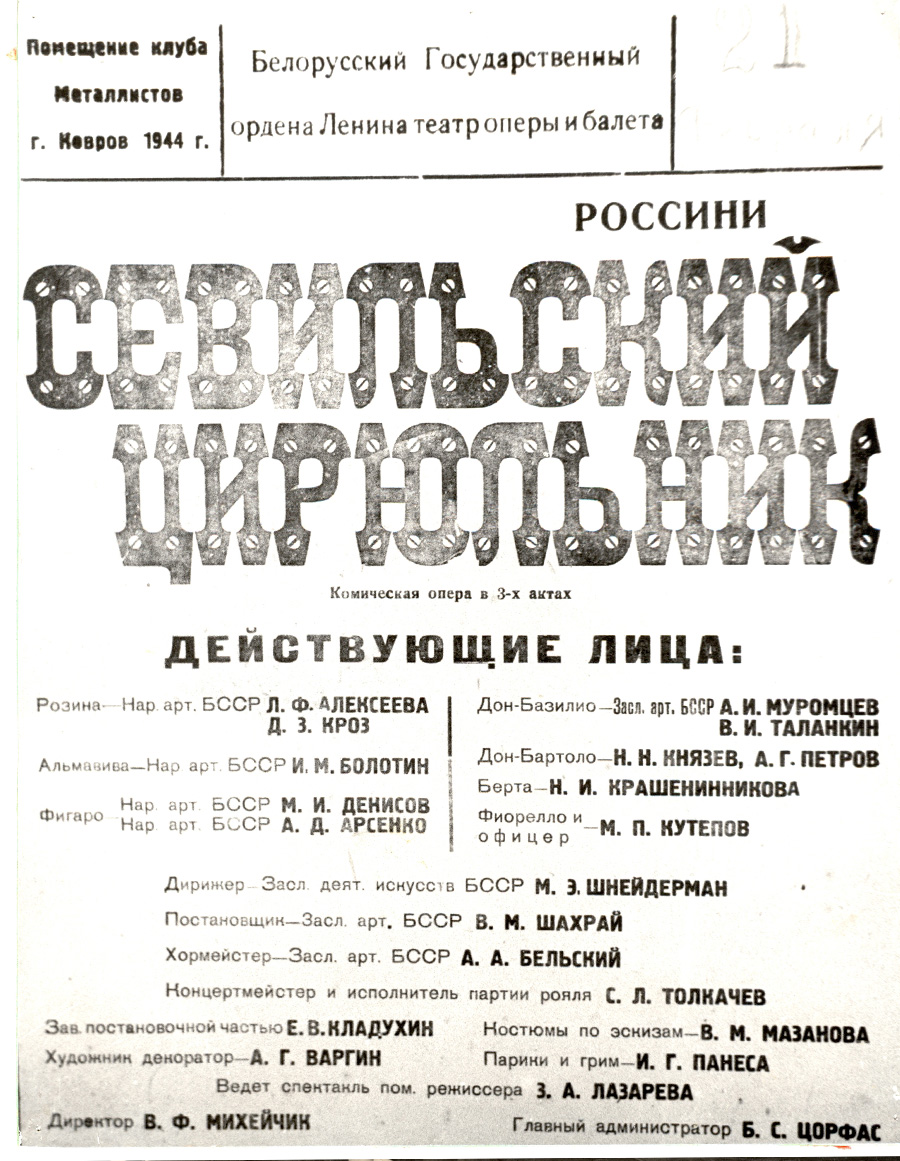

Началась интенсивная работа. Белорусский государственный театр оперы и балета при участии артистов Горьковского театра поставил оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Купальская ночь» Е. Тикоцкого.

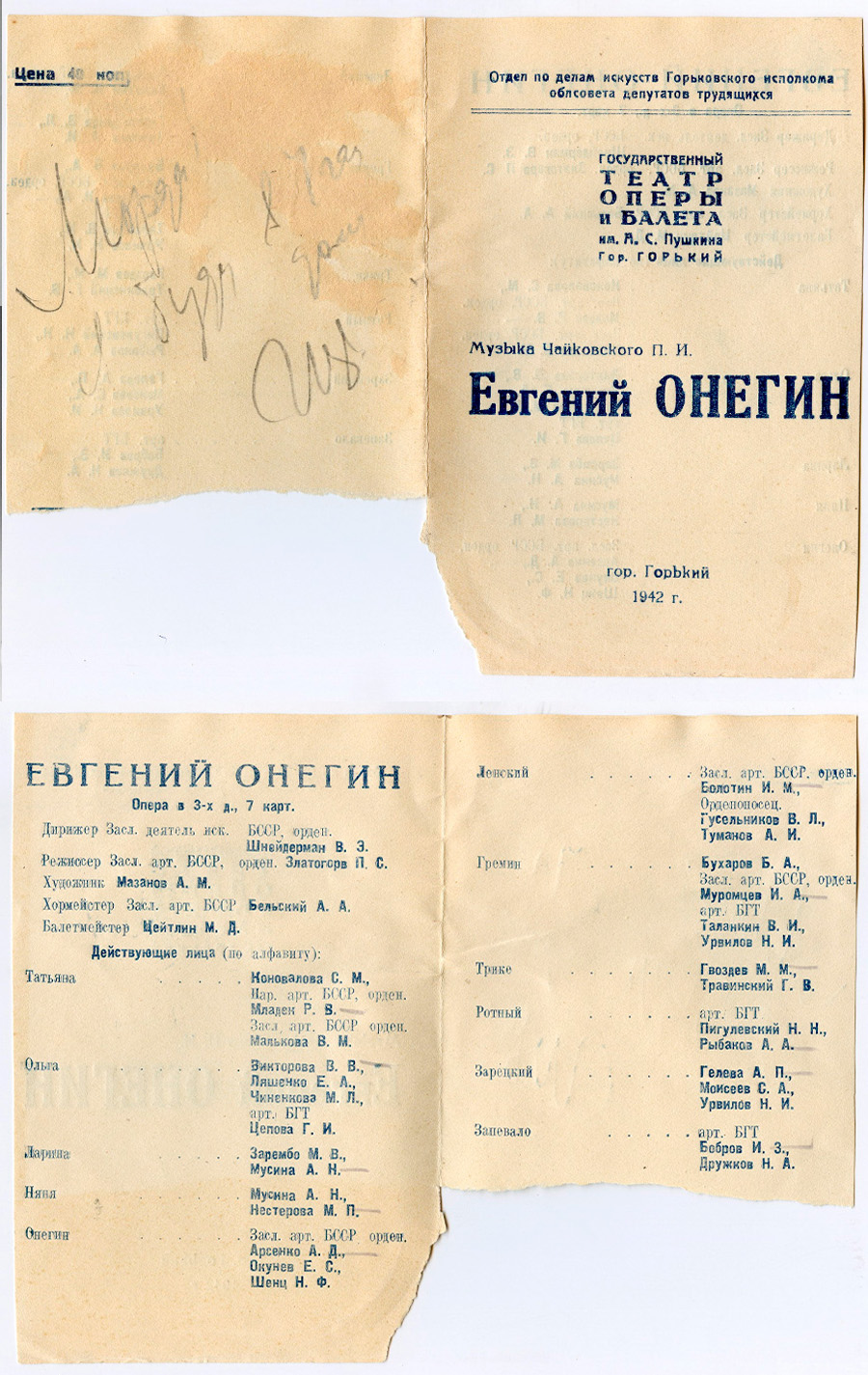

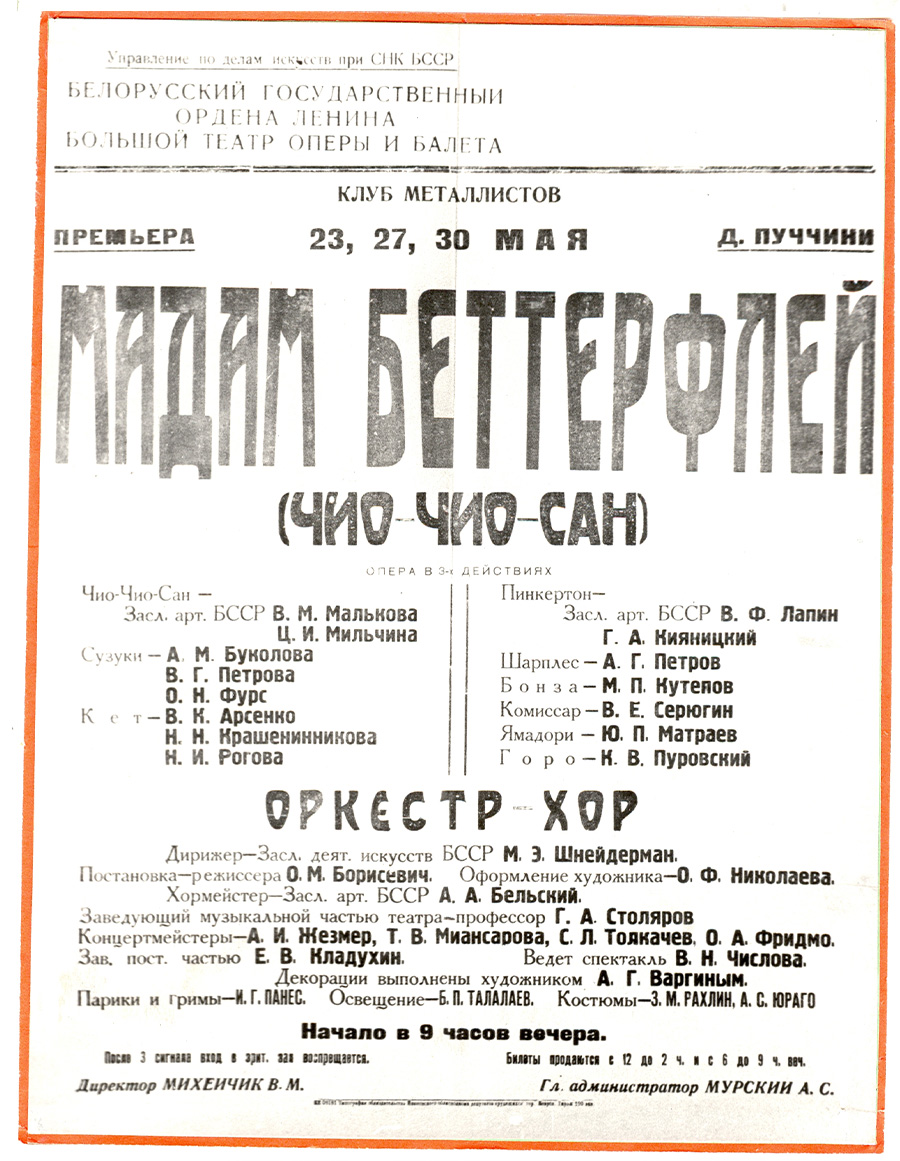

Программки спектаклей Горьковского театра оперы и балета им. А.С.Пушкина с участием белорусских артистов

В спектаклях Горьковского театра принимали участие 18 артистов — «Кармен» Ж. Бизе, «Травиата» Дж. Верди, «Риголетто» Дж. Верди, «Русалка» А. Даргомыжского, «Князь Игорь» А. Бородина. Всего в Горьком артисты нашего театра дали 43 концерта и выступили в 55 совместных спектаклях.

Весь театральный сезон 1942-1943 годов прошёл при непосредственном участии белорусских артистов.

В разгар войны, под звуки бомбёжек в Горьком трое энтузиастов – композитор Евгений Тикоцкий, поэт Петрусь Бровка и певица Лариса Александровская – начали работу над оперой, воспевающей грядущую победу.

Действие должно происходить в белорусских лесах, а главной героиней станет партизанка Алеся. Во время работы над оперой концертная бригада Александровской часто ездила выступать в школу подготовки десантников, где, наряду с курсантами, музыканты подолгу жили в обстановке, приближенной к партизанской.

Работа над либретто и партитурой велась с небывалым энтузиазмом. В ней принимали участие не только авторы, но и практически весь коллектив театра. По вечерам, нередко ещё до окончания спектакля, по радио объявлялась воздушная тревога, и артисты спускались в бомбоубежище, где проводили по несколько часов. В этих условиях продолжалось создание оперы: Евгений Тикоцкий не расставался с карандашом и партитурной бумагой. Трудно себе представить такой пример творческой одержимости.

Подробнее о композиторе Евгении Тикоцком и его произведениях - онлайн-выставка "Творы Яўгена Цікоцкага на сцэне Вялікага тэатра Беларусі"

Опера была закончена в 1943 году, белорусский оперный театр начал работу над ней в период переезда из Горького в небольшой город на реке Клязьме – Ковров Владимирской области.

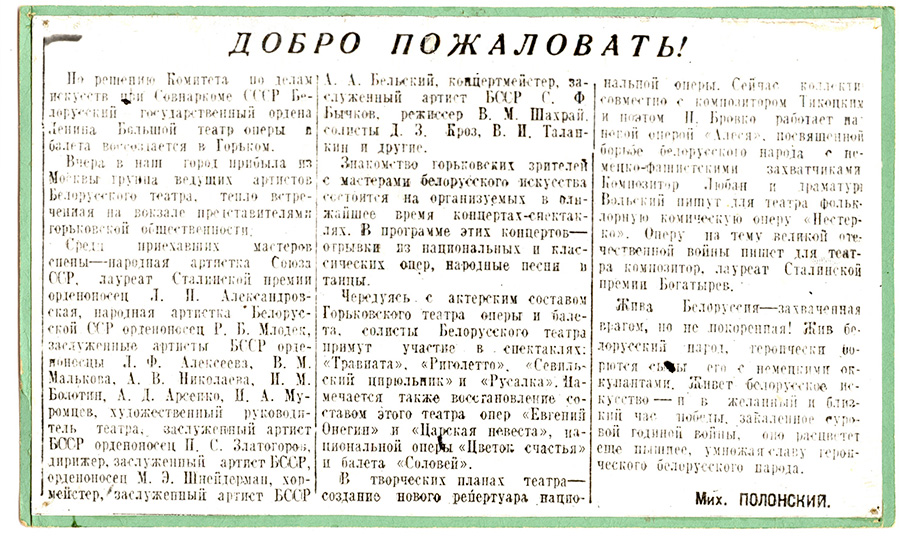

В марте 1943 года для выступлений перед воинами Северо-Западного фронта была сформирована постоянная фронтовая концертная бригада, в состав которой вошли: Лариса Александровская, Исидор Болотин (бригадир), Михаил Денисов, Софья Друкер, Дора Кроз, Михаил Пигулевский, Тамара Узунова, Юлия Хираско, Станислав Новицкий, Ханон Шмелькин.

Подробнее о лицах белорусского театра оперы и балета во время войны - в онлайн-выставке "Театр во время войны: портреты"

Всего бригада дала 138 концертов. Выступали в армейских клубах и госпиталях, непосредственно на передовых позициях и на маневрах десантников. Пели на площадях только что освобождённых городов и сёл, на лесных полянах, с борта грузовой машины, с железнодорожных платформ. Выезжали не только с концертами, но и с отрывками опер и целыми спектаклями. Брали с собой писателей, композиторов, художников.

В своих воспоминаниях Александровская поражалась, что люди, которым только что угрожала смерть, - молоденькие ребята или пожилые мужчины в шинелях и бушлатах, обветренные, с миномётами и противотанковыми ружьями, собирались вокруг артистов, чтобы слушать песни: «У меня сердце разрывалось, когда я заводила «Полыночек» или «Тост за нашу Родину». Люди окружали меня и расспрашивали обо всём на свете. Где я жила в Минске и плавала ли я по Березине, люблю ли цветы шиповника и не собираюсь ли после войны объехать родной край с этими песнями. Почему же я была так потрясена? У меня возникло ощущение – впервые в жизни! – что я для этих людей – Белоруссия. Мне было неловко и радостно от величия этого моменты в моей жизни: я – это Беларусь».

Выступая в составе фронтовых бригад, Лариса Александровская часто исполняла белорусскую народную песню «Перепёлочка». Однажды после концерта летчик признался ей, что смог посадить подбитый самолет благодаря нежной ее «Перепёлочке», звучавшей из репродуктора. Песня придавала ему сил. Неслучайно голос Ларисы Александровской ассоциировался у зрителей прежде всего с этой песней...

Фронтовая концертная бригада во главе с И. Болотиным продолжила работу и после переезда труппы в Ковров — только с 4 по 22 мая 1943 года бригада дала 30 концертов в частях Калининского фронта.

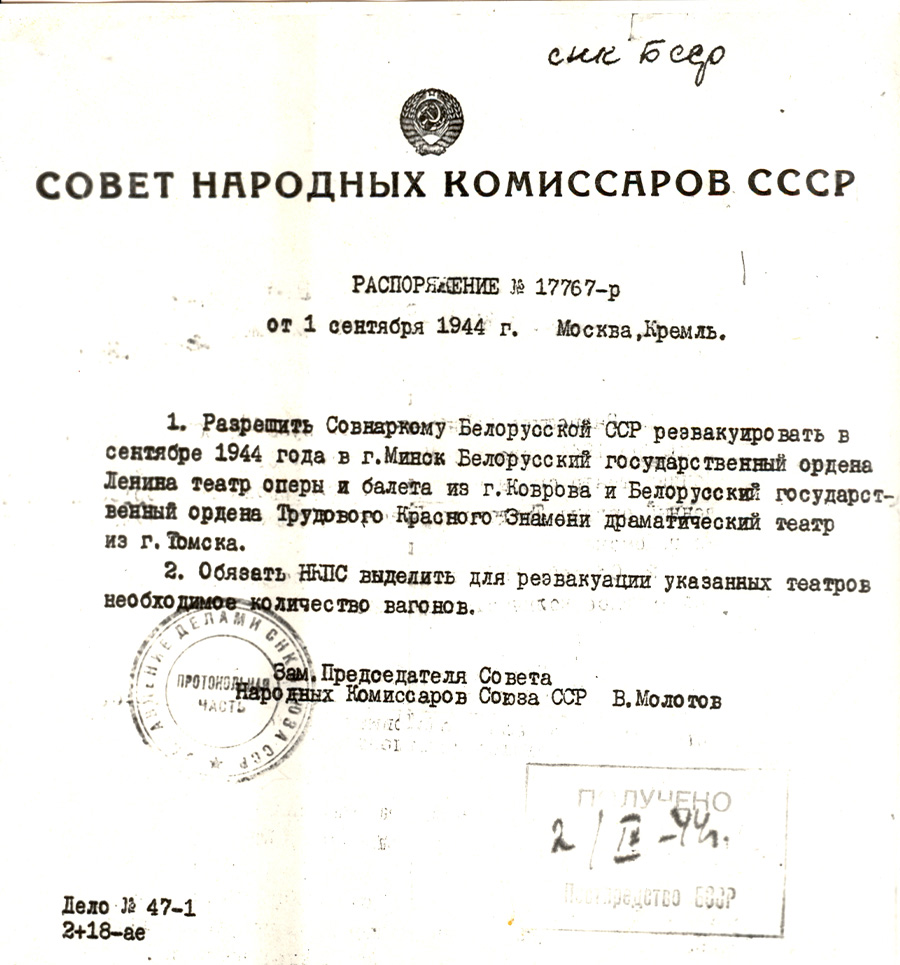

В мае 1943 года театр переехал в город Ковров Владимирской области. В этом городе театру предоставили собственное помещение на сцене Клуба металлистов, где артисты смогли полноценно работать.

Здание Клуба металлистов в г.Коврове. Фото предоставлено Ковровским историко-мемориальным музеем

В Ковров приехал дирижёр Онисим Брон, надолго связавший свою судьбу с Беларусью. Там же начала свою деятельность в качестве дирижёра легендарная Татьяна Коломийцева. Сразу по приезде были показаны оперы «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж. Россини и балет «Тщетная предосторожность» П. Гертеля.

Под управлением Марка Шнейдермана шли «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник», «Чио-Чио сан».

Последние выступления Белорусского государственного театра оперы и балета на сцене клуба Металлистов прошли в середине августа 1944 года.

Сегодня во втором гостеприимном доме, давшем кров белорусским артистам в годы войны, - городе Коврове, - сохраняется добрая память о деятельности Белорусского государственного театра оперы и балета. Наиболее подробные сведения об этом периоде жизни нашего театра собраны в статье заведующего техноцентром (музеем) ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» В.В. Никулина в сборнике «Путь к Победе: Ковров в 1941-1945»

В.В.Никулин

«Это были не просто гастроли»

Статья заведующего техноцентром (музеем) ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» В.В. Никулина в сборнике «Путь к Победе: Ковров в 1941-1945», изд-во "Знамя труда", 2005г., с.86-87.1944 год начался в Коврове не только с новогодних елок и утренников для малышей и праздничных вечеров для взрослых. 1 января в клубе Металлистов прошло большое торжественное заседание и концерт, которыми было отмечено 25-летие Белорусской Советской Социалистической Республики.

Конечно, главные юбилейные мероприятия в этот день состоялись в Москве и на освобожденной от врага пока еще не очень обширной территории Белоруссии – год ее полного освобождения от фашистской оккупации только наступал. Но совсем не случайно и в Коврове, на берегах Клязьмы, очень далеко от Немана и Буга, тоже праздновали юбилей Советской Белоруссии. Дело в том, что к этому времени уже несколько месяцев у нас жил и работал коллектив Белорусского государственного ордена Ленина театра оперы и балета. Лучшие артисты театра и выступали в большом концерте после торжественного заседания 1 января.

Но сначала - и выступивший с докладом директор театра Михейчик, и секретарь Ковровского городского комитета партии А.Н. Павлов, который произнес ответное слово, вспомнили о многовековом братстве русского и белорусского народов, об их общей борьбе в дни войны:

- Сейчас белорусский народ героически дерется на фронте за свободу своей Родины. В ожесточенных боях с немецкими оккупантами выросло целое племя героев. Имена Гастелло, Талалихина, Смолячкова, Полавченя навсегда вошли в историю...

А потом зазвучали лучшие произведения белорусских композиторов, и многие в зрительном зале с радостью узнавали ставших уже знакомыми и любимыми артистов из Минска.

Ведь всего за несколько дней до нового года, 28 декабря артисты Белорусского государственного театра оперы и балета здесь же, в клубе Металлистов дали тематический концерт из произведений П.И. Чайковского.

Романсы «Скажи, о чем в тиши ветвей», «Закатилось солнце», «То было раннею весной», «И больно, и сладко», фрагменты из лучших русских опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», другие произведения прозвучали в исполнении солистов оперы, в числе которых были заслуженные артисты Белоруссии И.М. Болотин, В.М. Молькова, И.А. Муромцев.

А первые концерты белорусских мастеров оперы и балета прошли в сентябре 1943 года, вскоре после приезда коллектива театра в Ковров.

«Три дня подряд в клубе Металлистов выступали артисты Белорусского ордена Ленина театра оперы и балета… Пожалуй, за все время Отечественной войны здесь не было такого высокохудожественного ансамбля», - такими были первые впечатления ковровских зрителей.

А ведь это были не просто гастроли. Коллектив театра работал в условиях эвакуации, когда пришлось заново обзаводиться всем необходимым реквизитом, декорациями, костюмами… И привыкать к новой для себя сцене, к новому зданию.

Сцена и для концертов, и для репетиций нашлась в клубе Металлистов (ныне – Дом культуры имени В.А. Дегтярева). Второй раз на протяжении войны он стал базой для эвакуированного театра. В первой половине 1943-го здесь работал Ростовский драматический театр имени А.М. Горького, актеры которого во время одного из спектаклей узнали о только что переданной по радио сводке Советского Информбюро об освобождении их родного Ростова-на-Дону.

И вот – новый коллектив, новые солисты на сцене клуба, с новым, незнакомым и непривычным для многих репертуаром. На их концерты и спектакли приходила не только местная интеллигенция, но и учащиеся школы ФЗО, и молодые рабочие завода, едва ли не вчера-позавчера перебравшиеся в город из деревни и еще ни разу в жизни не успевшие побывать в настоящем, пусть хотя бы провинциальном театре…

А тут – арии из «Князя Игоря» и «Богемы», вальсы Й. Штрауса и фрагменты балетов, дуэты из классических оперетт, русские и белорусские народные песни… Таким калейдоскопом музыки, прекрасных голосов, темпераментных танцев порадовали белорусские артисты ковровских зрителей при первом знакомстве.

И новые многочисленные выступления, концерты, спектакли. Театр набирал силу – вернее, восстанавливал, вопреки потерям и тяготам вынужденного временного изгнания с родины. В феврале сорок четвертого прошел большой концерт народной артистки СССР Л.П. Александровской, через неделю состоялась премьера оперы «Севильский цирюльник», в мае впервые была показана «Чио-Чио-Сан»… Если бегло перелистать объявления о выступлениях и отклики зрителей, то видишь полноценную работу многочисленного и сильного творческого коллектива – безо всяких скидок на условия войны, эвакуации, жизни в небольшом провинциальном городе.

27 июня – новый необычный концерт: артисты показали отрывки из опер, они не только пели, но и играли – при почти полном отсутствии декораций и бутафории. В программу вошли отрывки из русских и французских опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Русалка», «Фауст», «Лакмэ», а также дуэт из украинской комической оперы «Запорожец за Дунаем». Рецензент писал в заводской газете «Инструментальщик»: «Прошло много десятилетий со дня создания опер, отрывки которых исполнялись в концерте, но они по-прежнему звучат свежо и покоряюще. Эти краски сумели сохранить белорусские артисты. Первый опыт – удача театра. Наше пожелание: дайте в следующем концерте отрывки из белорусских опер».

Пополнялся в те дни репертуар и совершенно новыми произведениями, в том числе и белорусских авторов. В Коврове коллектив начал работу над новой оперой «Олеся» композитора Тикоцкого, посвященной борьбе белорусских партизан против немецких оккупантов. Заглавную партию исполняла народная артистка СССР Лариса Помпеевна Александровская.

Как тогда удавалось им совмещать творческую работу над лучшими произведениями отечественной и мировой классики с напряженным жестким ритмом военного времени, которым жил приютивший артистов и ставший на год родным город?.. Отсюда они ездили на гастроли в соседние города, в областной центр Иваново. Кроме репетиций и выступлений, музыканты-педагоги Белорусского театра вели занятия в детской музыкальной школе, которая разместилась в том же клубе Металлистов. Кроме запланированных спектаклей бывали просьбы руководителей завода, которым ну просто нельзя было отказать. Например, в начале февраля 1944 года в клубе встречали гостей высокого ранга: народного комиссара вооружения СССР Д.Ф. Устинова, руководителей области, которые приехали, чтобы вручить ордена и медали большой группе работников завода имени Киркижа, награжденных за выпуск оружия для фронта. С концертом для награжденных и гостей выступил коллектив Белорусского театра оперы и балета.

Надо отдать должное и руководителям завода: занятые выполнением важнейших государственных заданий, они находили возможность поблагодарить артистов, устраивавших настоящие праздники для рабочих. Приходилось ли директору завода В.И. Фомину в годы войны подписывать приказы, так или иначе не связанные с производственной программой, освоением новых образцов оружия, трудовой дисциплиной?.. Сразу и не найдешь таких документов заводском архиве. Нет, вот нашелся приказ директора Государственного Союзного ордена Трудового Красного Знамени завода имени Киркиж от 31 декабря 1943 года о премировании не своих работников, а артистов театра:

«Коллектив Белорусского Государственного ордена Ленина театра оперы и балета за короткий срок пребывания в нашем городе проделал большую работу по ознакомлению широкого круга работников завода с подлинным искусством Белоруссии, дал много концертов в молодежном городке завода, а также целый ряд ценных концертов для рабочих завода.

В день двадцатипятилетия братской Белорусской Советской Социалистической Республики поздравляю заслуженный коллектив театра с славным юбилеем и желаю в дальнейшей творческой работе больших успехов.

За проделанную работу для работников завода и в молодежном городке (микрорайон г.Коврова - прим. ред.) всему коллективу Белорусского Государственного ордена Ленина театра оперы и балета объявляю товарищескую благодарность и премирую…»

И дальше идет список, в котором – впервые за всю войну – не слесари и мастера, не конструкторы и начальники цехов, а солисты оперы и балета, музыканты, режиссер, концертмейстер… Этот приказ был зачитан и премии вручены на том самом торжественном заседании 1 января 1944 года, с которого начался наш рассказ.

А в середине августа 1944 года на сцене клуба Металлистов прошли последние выступления Белорусского государственного театра оперы и балета. К этому времени линия фронта уже передвигалась на территорию еще оккупированной фашистами Европы и самого «Третьего Рейха». А на освобожденной белорусской земле начиналась пора возрождения, можно было возрождать и столицу республики – Минск, со всеми его заводами, институтами, музеями, театрами…

15 августа, завершая ковровский период своей жизни и творческой работы, артисты выступили в клубе Металлистов с большим концертом, а в первом отделении показали (помните пожелание, опубликованное в «Инструментальщике»?) монтаж из произведений белорусских композиторов «Купальская ночь».

В. Никулин

В начале июля 1944 года был освобождён Минск. Город лежал в руинах, но у людей появилась надежда на восстановление прежней жизни и возвращение домой. По мере создания минимальных условий возвращался в Минск коллектив театра оперы и балета. Как известно, здание театра сильно пострадало: в него попала бомба, в зрительном зале и ложах фашисты устроили конюшни. Декорации, костюмы, инструменты, ноты – всё было разграблено или уничтожено. В здании уцелели гримёрные комнаты, в которые начали расселяться артисты, и репетиционный зал на пятом этаже. Ни электричества, ни водопровода, ни отопления, ни канализации – в таких условиях начал восстанавливаться Большой театр Беларуси.

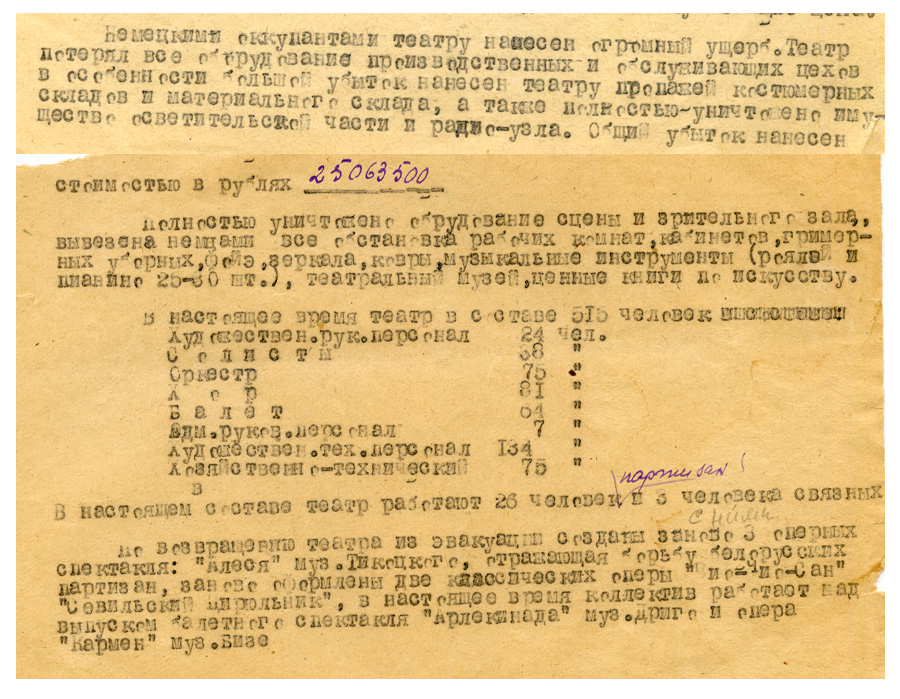

В архиве Большого театра Беларуси сохранилось несколько страниц черновика доклада, составленного в 1945 году директором театра В.Ф.Михейчиком о состоянии театра. Приводим выдержки из этого документа.

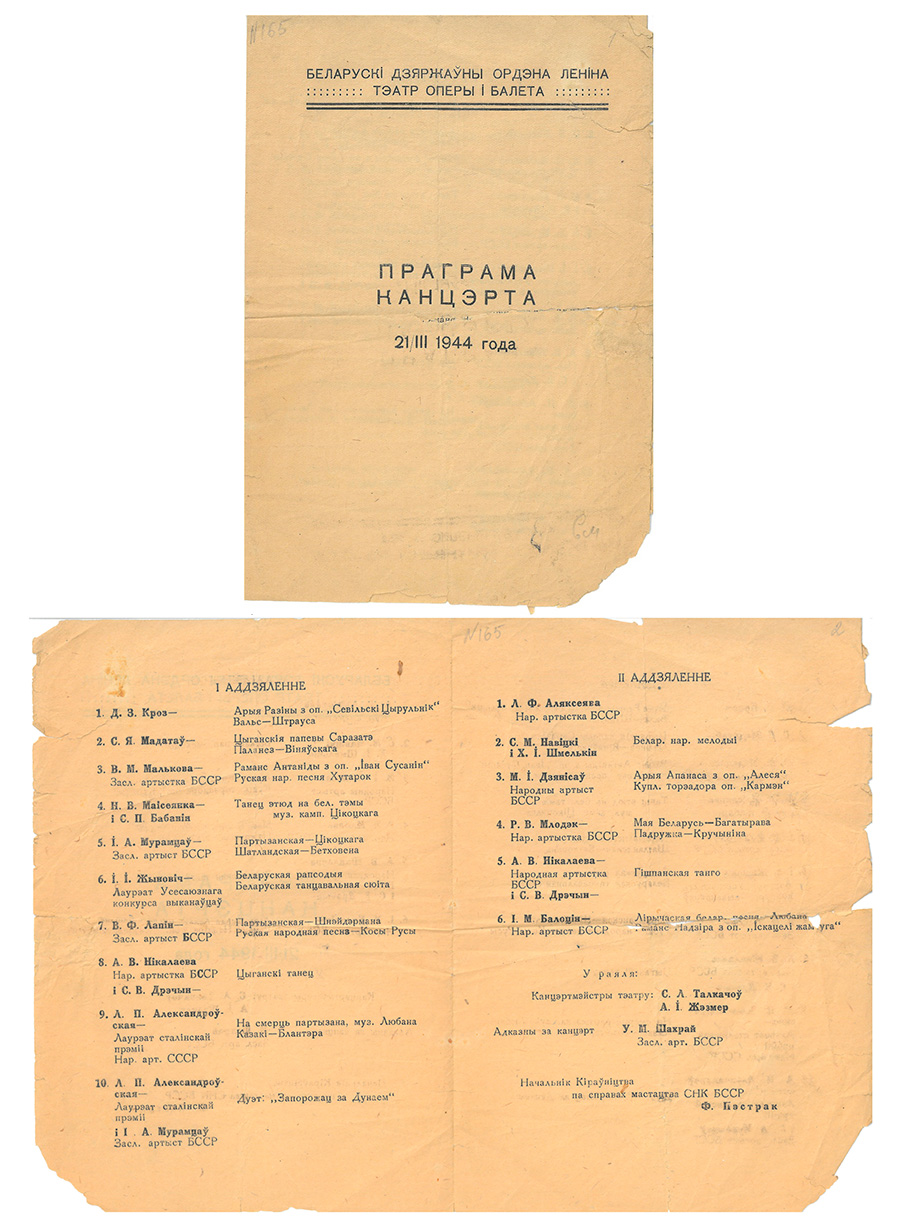

Программа концерта 21 марта 1944 года

Артисты возвращались на родную землю и истово работали, они были одержимы великой идеей: показать дома героико-патриотическую оперу «Алеся», которая должна была ознаменовать возрождение Беларуси.

Главный режиссёр Большого театра СССР Борис Покровский и художник Сергей Николаев оставляют свой благоустроенный быт в Москве и отправляются в разрушенный минский театр, чтобы поставить этот спектакль. Возвращается и оправившаяся от болезни Лариса Александровская.

Долгожданная премьера состоялась 24 декабря 1944 года в зале Дома Красной армии. В дневнике Лариса Александровская позже вспоминала: «Премьера! Ура! Первая партизанская опера. Победа белорусского искусства. Праздник! Зал полон! Кто же наш зритель? Живые, настоящие партизаны пришли к нам из лесов, развалин, ям и подвалов Минска. Ещё не вся Белоруссия освобождена, ещё дымится Минск, ещё не настало 9 мая 1945 года. Этого дня не забыть, не передать! Он всегда будет в сердцах тех, кто был в этот вечер в Доме офицеров. Добрая половина этого дома ещё разбита, весь город в темноте, а в зале – Победа!»

Многие сотрудники Большого театра Беларуси в 1941-м ушли на фронт, участвовали в боях. Но после Победы не все вернулись в родной город, театр, к любимому делу.

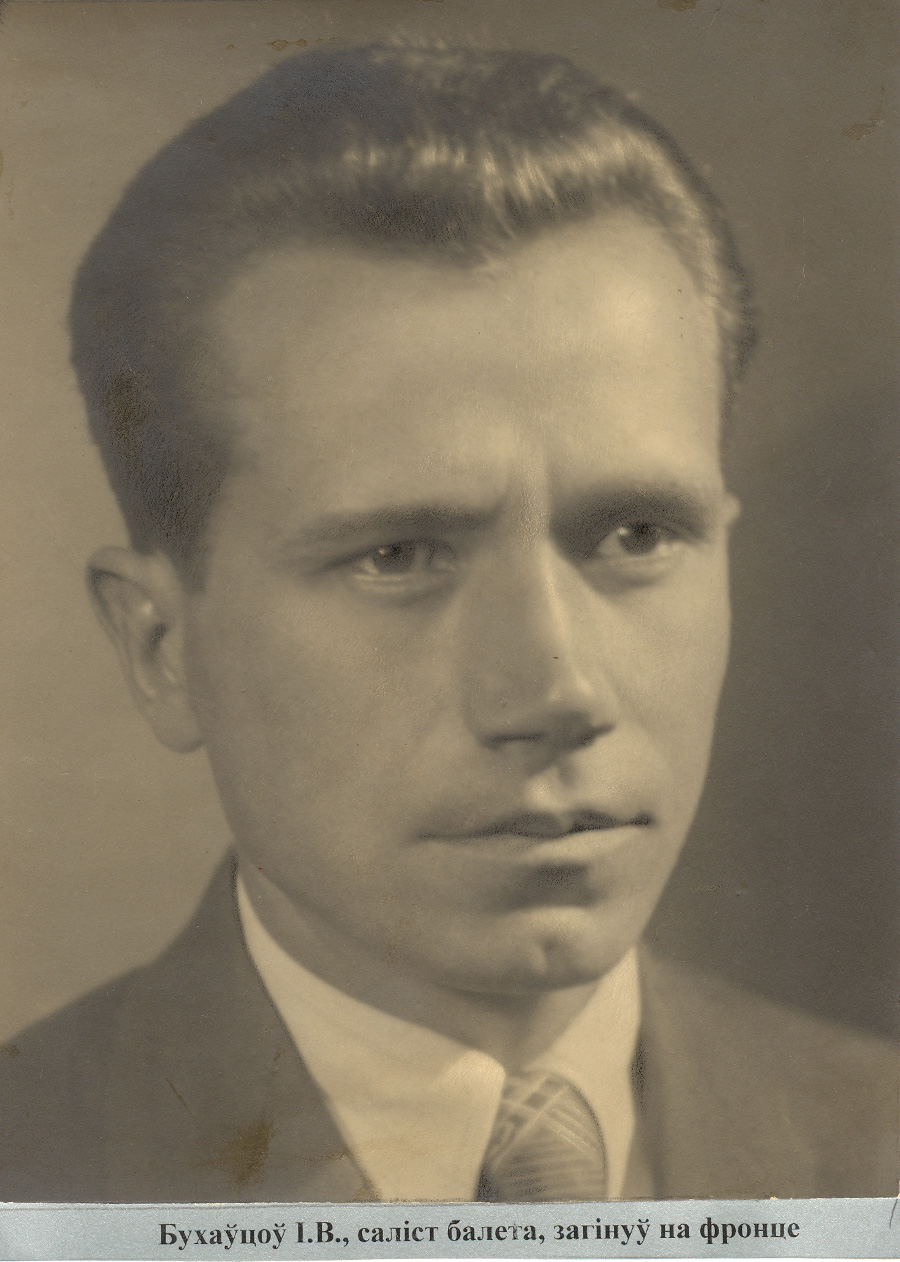

...Погибли на фронте солист оперы С. Архипов, артисты оркестра Е. Ажаев, Г. Буданицкий, И. Гуляев, А. Иванов, Г. Лившиц, П. Стефанович, артисты балета И. Буховцов, А. Витальберг, А. Петрашкевич, Н. Сердюков, репетитор Ф. Пино, осветители В. Антипов, И. Безменов.

...В партизанском отряде погиб артист хора В. Хачевский.

...В гетто были уничтожены солисты оперы П. Жезмер, Ф. Левина, Р. Шапиро, артисты балета Басинкевич, Б. Канторович, С. Канторович, артисты хора Г. Бернштейн, М. Бродский, Сазырь, электрик Л. Хазанович, композитор М.Крошнер

Подробнее о композиторе в онлайн-выставке ""Соловей": балет М.Крошнера"

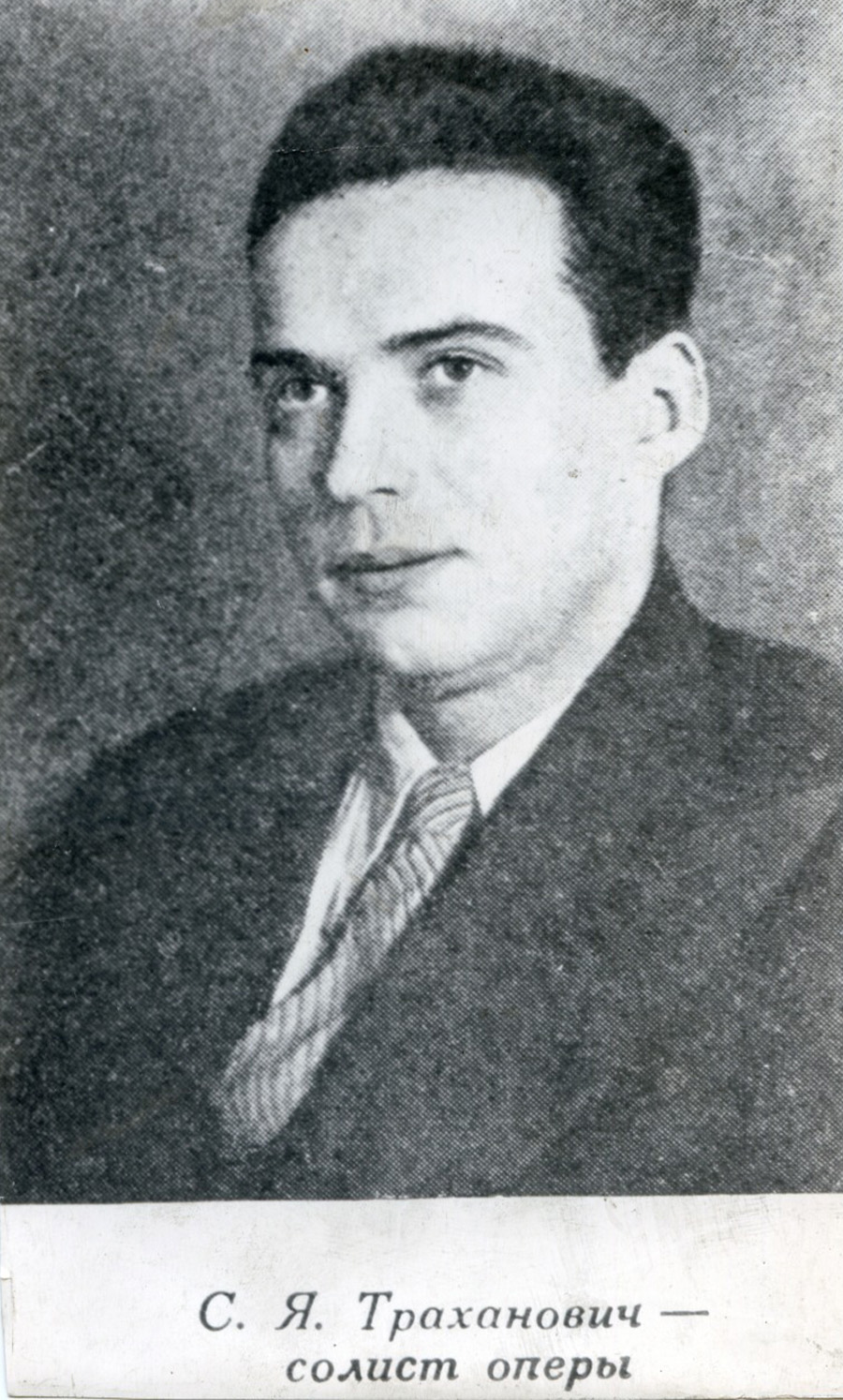

...Расстреляны фашистами дирижёр Н. Балазовский и солист оперы С. Траханович.

...Во время бомбежки погибли солист оперы баритон В. Калиновский в Минске, в Москве – тенор П. Засецкий.

Дирижёр Наум Балазовский

В книге воспоминаний "Навечно в памяти: Минское гетто - и жизнь, и слёзы, и любовь" дочь Наума Балазовского и Доры Кроз Вера Кроз описывает события начала войны, которые ей удалось восстановить по собственным воспоминаниям и воспоминаниям очевидцев:

"Война застала нас на даче. Едва мы приехали в Минск, фашисты сокоропалительно захватили наш город. Сразу они стали устанавливать свой "порядок". Встречать гитлеровцев остался в городе немец, который до войны работал в оперном театре. Он донёс фашистам, что в городе живёт еврей, дирижёр Белорусского оперного, секретарь партийной организации театра Наум Балазовский. А папа в то время предсувствовал беду - он судорожно, нервно жёг фотографии, документы, ноты..

Очень скоро фашистский офицер с немецкими солдатами пришли в наш дом на квартиру арфистки Евгении Борисовской.

- Где у вас прячется еврей? - спросил офицер у женщины.

- Гер офицер у нас только восемь квартир и нигде его нет, - прозвучал ответ на чистом немецком языке.

Прошло совсем немного времени, и разозлённый гитлеровец снова прибежал к Борисовской:

- Вы мне соврали и только благодаря моей доброте я вас не трону!

А она сидела ни живая, ни мёртвая. Евгении Анатольевне так хотелось спасти своего соседа, но не получилось... Сама чудом осталась жива. Едва к дому приблизились каратели, как их сразу увидела Мария Кондратьевна [няня девочки, впоследствии приютившая её] и предусмотрительно ушла со мной из дома. Фашисты увели моего папочку в здание оперного театра и расстреляли. Тогда в Беларуси ещё не было гетто. У моего отца, как и у многих жертв фашизма, нет могилы..."

(Кроз В., Чаусская-Ильяшова З. Навечно в памяти: Минское гетто - и жизнь, и слёзы, и любовь... М., 2007. - С.12-13)

Солистка оперы Р.Шапиро

С.Траханович в роли Бартоло и П.Жезмер в роли Розины в довоенном спектакле "Севильский цирюльник"

Во время немецкой оккупации 1941—1944 годов здание театра получило повреждения — в первые же дни Великой Отечественной войны в него попала авиабомба, разрушив зрительный зал.

Широко известно, что представители оккупационной власти устроили в полуразрушенном здании конюшни и складские помещения, а интерьеры и убранство театра разграбили и вывезли в Германию. Театральное оборудование, мебель, декорации, обувь, парики, нотная библиотека, музыкальные инструменты, костюмы, экспонаты музея театра, художественные книги также были переправлены в Германию. Позже часть костюмов и декораций была найдена военными и возвращена театру.

В одном из отчётов директора театра за 1945 год указано, что из театра было вывезено и разграблено имущества на сумму 25 063 500 рублей.