Онлайн-выставки

Театр во время войны: портреты

Восемь десятилетий отделяют нас от Весны 1945-го…

Сердце Минска – Большой театр Беларуси – сегодня – словно символ возрождения. И наша святая обязанность – помнить. Помнить тех, кто приближал Победу своим Искусством… Тех, чьи жизни оборвала война; тех, чьи голоса звучали на фронте, чьи слова согревали замерзшие души; тех, чьи песни пробивали броню отчаяния; тех, кто верил: мир спасет красота, даже в аду…

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Имя Ларисы Помпеевны Александровской - определяющее в истории развития белорусского искусства ХХ века. Легендарная певица, выдающийся деятель культуры и одна из тех людей, которым Большой театр Беларуси обязан сохранением труппы во время войны. Человек невероятного таланта и несгибаемой силы воли, способный повести за собой и в самое тяжёлое время поддерживать веру в победу.

В 1940-м году, во время вошедшей в историю Декады белорусского искусства в Москве, Ларисе Александровской был вручён Орден Ленина и присвоено звание народной артистки СССР.

Казалось бы – начинается звёздный час и самой Александровской, и всей белорусской культуры. Лариса Помпеевна, как и композитор Василий Золотарёв, получает Сталинскую премию за оперу «В пущах Полесья», артистку хорошо знают слушатели не только Минска, но и Москвы и Ленинграда, завязывается творческая дружба с известными деятелями искусства Советского союза.

Но реальность внесла свои коррективы. Вместо времени пышного расцвета настало время труднейших испытаний.

[Информация об этом периоде жизни и творчества Ларисы Александровской была кропотливо собрана племянницей Ларисы Помпеевны - доктором философских наук Ариадной Ладыгиной. Картину жизни певицы она восстановила и описала в книге «Лариса Помпеевна Александровская. Документально-театральный роман». В этом же труде находим и ценнейшие сведения о жизни белорусской труппы в период войны.]

Начало войны застало белорусский театр в отпуске (многие артисты разъехались из города – в Крым, в Прибалтику), а Ларису Помпеевну – в Минске, у больничной койки недавно прооперированного сына Игоря. Александровская забрала его и, не имея возможности зайти домой, чтобы взять документы, покинула с мальчиком город. Шла на восток пешком, ехала попутками, в товарных вагонах.

В комитете по делам искусств при Совнаркоме ССР, куда отправилась певица, с трудом добравшись до Москвы, ей предложили направление на временную работу в один из оперных театров страны. Был предоставлен выбор: Тбилиси, где Александровскую хорошо знали и любили или совсем незнакомая Алма-Ата. Решающим фактором для Ларисы Помпеевны стало то, что один из этих театров смог принять не только её, но и часть белорусской труппы: так выбор пал на Алма-Ату.

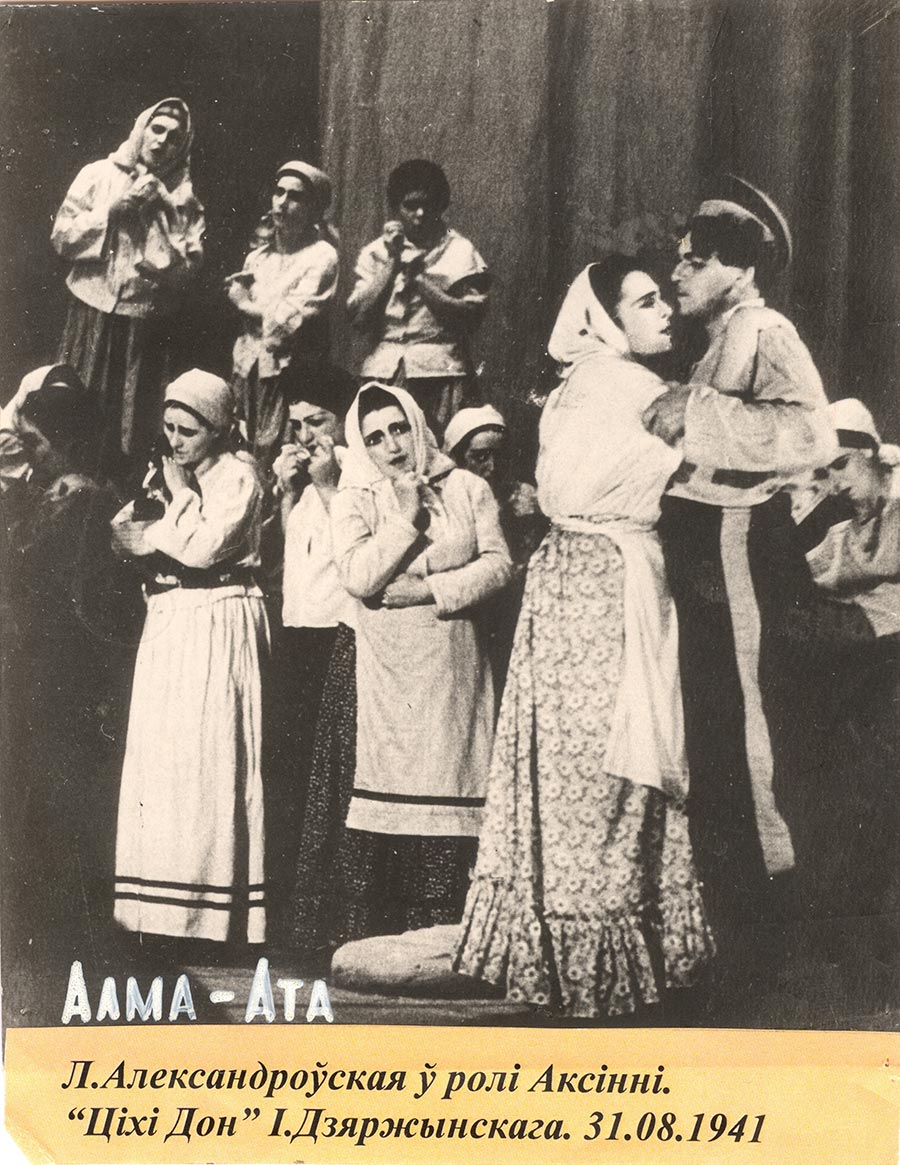

Будучи зачисленными в труппу в последних числах июля, белорусские артисты спустя месяц, 31 августа 1941 года, уже участвовали в открытии театрального сезона в оперном театре. Была премьера оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон» -- спектакль, который перед войной с большим успехом шёл на минской сцене. Как и в недавних минских спектаклях, партию Аксиньи с большим успехом исполняла Лариса Александровская – молодая, красивая, в самом расцвете своего неповторимого дарования. Так состоялась первая встреча алмаатинцев с белорусской певицей.

Сезон 1941-1942 гг. был предельно насыщен для Ларисы Александровской творческой работой: репетиции, спектакли, концерты. Однако не меньшие силы она уделяла и вопросам общественным, социальным - переписке с коллегами, которых война разметала по всему Советскому союзу. Именно она стала тем человеком, который смог собрать и сохранить труппу театра во время войны, разыскав артистов в разных уголках страны и восстановив деятельность минской труппы. Известны неоднократные обращения певицы к высшим чинам по поводу трудоустройства, восстановления на работе, сохранении зарплат и установлении связей между разбросанными по стране отдельными представителями театра. В бумагах Александровской сохранился большой список с местонахождением не только актёров театра, но и других известных деятелей белорусского искусства.

Шло время, белорусские артисты всё активнее входили в репертуар. В сожалению, объявленные в афишах выступления Александровской не состоялись по болезни: ухудшившееся из-за смен климата состояние лёгких певицы не позволяло ей полноценно спеть любимую сопрановую партию, а вынести на публику некачественное исполнение было ниже её профессионального достоинства. Тем не менее, белорусская Кармен – темпераментная, гордая, свободолюбивая – стала событием в театральной жизни города. Памятный спектакль состоялся 13 марта, в то время, когда уже началась подготовка сбора труппы белорусского театра в городе Горьком.

Фото из книги А.Ладыгиной "Лариса Помпеевна Александровская. Документально-театральный роман"

С белорусской примой тогда работал молодой тогда режиссёр Борис Покровский. Впоследствии в своей книге «Ступени профессии» знаменитый режиссёр напишет, что ещё в 1941 году Горьковский оперный театр получил задание «приютить» эвакуированных из Минска коллег. Однако осуществить это удалось только спустя год, когда из Алма-Аты в Горький приехала Александровская. «Если есть Александровская – значит есть и театр – пишет Покровский. – И решили вокруг этой артистки собрать всех, кому удалось убежать от фашистских бомб».

Много приходилось петь Александровской и в самой Москве, без неё не обходился ни один правительственный концерт.

Подробнее о концерте в Москве см. раздел онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

В первой половине 1943 года был проведён ряд больших концертов белорусских артистов в крупных залах Москвы

Но основная работа проходила в Горьком. Весь театральный сезон 1942-1943 годов прошёл при непосредственном участии белорусских артистов.

О периоде работы белорусских артистов в Горьком - в разделе онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

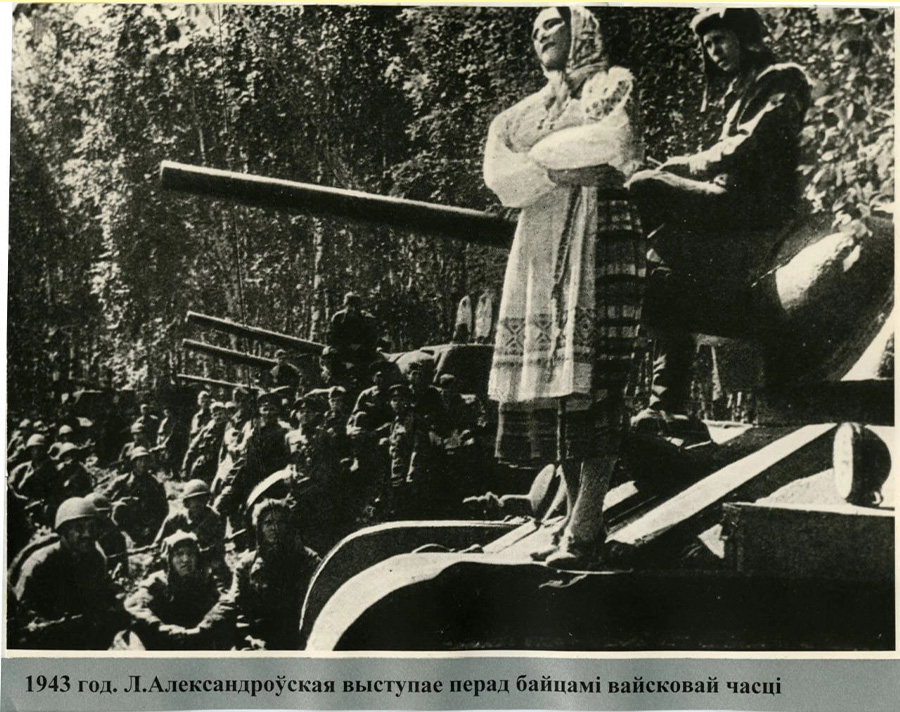

В марте 1943 года для выступлений перед воинами Северо-Западного фронта была сформирована постоянная фронтовая концертная бригада, в состав которой вошли: Лариса Александровская, Исидор Болотин (бригадир), Михаил Денисов, Софья Друкер, Дора Кроз, Михаил Пигулевский, Тамара Узунова, Юлия Хираско, Станислав Новицкий, Ханон Шмелькин.

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

В своих воспоминаниях Александровская поражалась, что люди, которым только что угрожала смерть, - молоденькие ребята или пожилые мужчины в шинелях и бушлатах, обветренные, с миномётами и противотанковыми ружьями, собирались вокруг артистов, чтобы слушать песни: «У меня сердце разрывалось, когда я заводила «Полыночек» или «Тост за нашу Родину». Люди окружали меня и расспрашивали обо всём на свете. Где я жила в Минске и плавала ли я по Березине, люблю ли цветы шиповника и не собираюсь ли после войны объехать родной край с этими песнями. Почему же я была так потрясена? У меня возникло ощущение – впервые в жизни! – что я для этих людей – Белоруссия. Мне было неловко и радостно от величия этого моменты в моей жизни: я – это Беларусь».

Лариса Александровская стала и одним из главных инициаторов создания оперы «Алеся», начавшегося ещё в Горьком. В разгар войны, под звуки бомбёжек трое энтузиастов – композитор Евгений Тикоцкий, поэт Петрусь Бровка и певица Лариса Александровская – начали работу над оперой, воспевающей грядущую победу. Действие должно происходить в белорусских лесах, а главной героиней станет партизанка Алеся. Во время работы над оперой концертная бригада Александровской часто ездила выступать в школу подготовки десантников, где, наряду с курсантами, музыканты подолгу жили в обстановке, приближенной к партизанской.

Артисты Белорусского государственного театра оперы и балета

Л.Александровская, И.Болотин, С.Дречин, С.Толкачёв, Д.Кроз, Г.Цепова

с военными после концерта в 108 западном стрелковом полку

Л.Александровская, И.Болотин, В.Шахрай, С.Толкачёв после выступления в ВПУ в г.Горьком

Л.Александровская, К.Крапива, М.Лыньков. 1943 г.

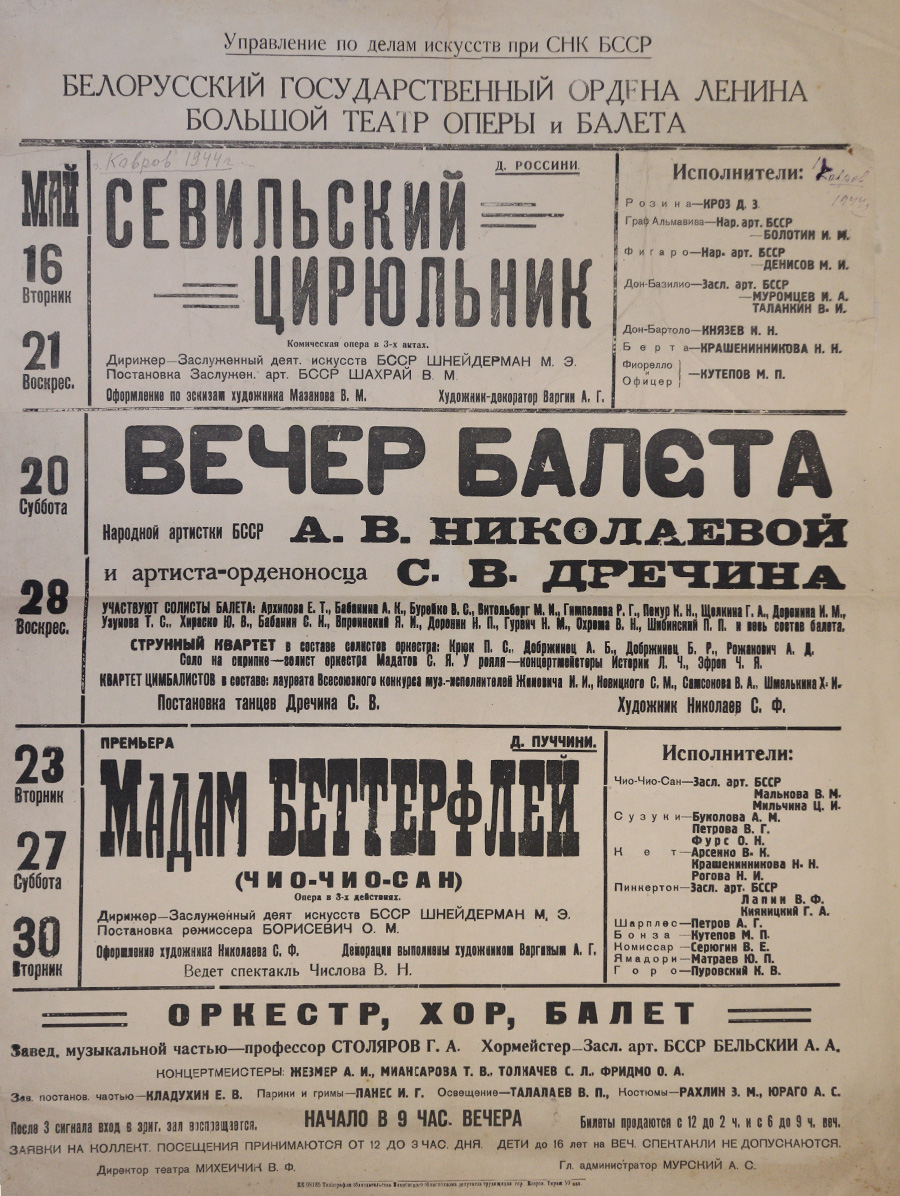

Опера "Алеся" была закончена в 1943 году, белорусский оперный театр начал работу над ней в период переезда из Горького в небольшой город на реке Клязьме – Ковров Владимирской области.

В этом городе театру предоставили собственное помещение, где артисты смогли полноценно работать. Здоровье не позволило Ларисе Помпеевне участвовать в спектаклях театра в Коврове, в этот период она лечилась в больницах Горького и Москвы, находя силы на концертные выступления.

По возвращении в Минск Лариса Александровская с прежней активностью включилась в жизнь театра. Долгожданная премьера «Алеси» состоялась 24 декабря 1944 года в зале Дома Красной армии.

Подробнее об опере "Алеся" и произведениях Евгения Тикоцкого - в онлайн-выставке "Творы Яўгена Цікоцкага на сцэне Вялікага тэатра Беларусі"

А в первые дни Победы Л.Александровская в составе делегации была приглашена для поездки в Берлин.

"Ездили с концертами во воинским частям, Александровская и Болотин пели соло и в дуэте, в качестве концертмейстера с ними ездил Генрих Вагнер - талантливый молодой белорусский композитор и пианист. Солдаты везде принимали артистов "на ура". От командования получили немало подарков. Фотографировались на фоне рейхстага!"

Л.Александровская, И.Болотин и другие белорусские артисты в Германии, 1945 г.

В 1946 году Лариса Александровская приняла участие в Международном женском конгрессе, став членом советской делегации и дав несколько концертов, в том числе незабываемый сольный концерт в Берлине.

После войны Лариса Александровская вернулась на белорусскую сцену как солистка, а впоследствии стала главным режиссёром театра.

РИТА МЛОДЕК

Среди наиболее знаковых имён - Рита Млодек.

В 1940 году во время памятной Декады белорусского искусства в Москве театр представил оперу Туренкова «Цветок счастья» с Ритой Млодек в роли Надейки. По возвращении в Минск певице присвоили звание народной и пригласили в Большой театр. Предложения перейти в Большой в Москве или Кировский (теперь Мариинский) театр в Ленинграде, не говоря уже о более мелких театрах, будут поступать белорусской оперной звезде и впоследствии. Но Млодек не примет ни одного, отказываясь сразу и категорически.

Артистка искренне любила музыку белорусских композиторов, с удовольствием исполняя их произведения. В знак признательности и безграничного творческого уважения ей было посвящено немало новых произведений.

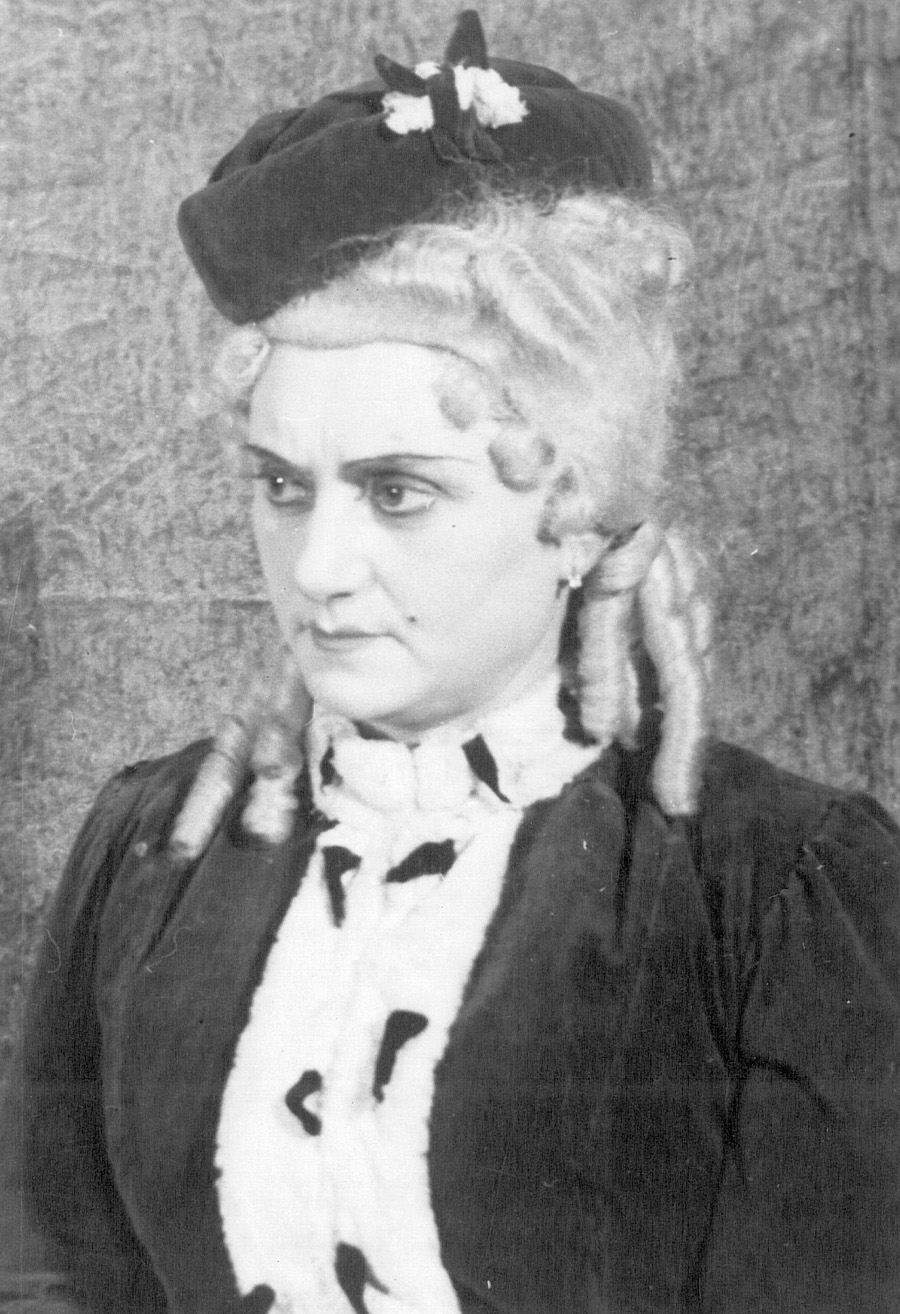

Рита Млодек

За два дня до войны Рита Вениаминовна уехала в Москву, куда была приглашена членом жюри конкурса вокального исполнения. Вернуться домой уже не смогла.

Безумно страдала от разлуки с дочками Таисией и Валентиной, которые остались в Минске. Таисия попала к подпольщикам, а вот Валентину немцы вывезли из Беларуси в концлагерь.

Всесоюзный комитет по делам искусств распределяет Риту Млодек на работу в оперный театр Свердловска. Оттуда - в Молотов (сейчас Пермь), где также обосновалась труппа Ленинградского театра имени Кирова, к которой временно примкнула белорусская певица.

В своей автобиографии, которая хранится в архиве нашего театра, Рита Млодек указывала, что в 1942 году она была вызвана в Москву, где начали сбор труппы белорусской оперы. Впоследствии - работа в Горьком и Коврове, но параллельно - деятельность в составе фронтовой концертной бригады. В 1943 году Рита Млодек выступает на Калининском фронте. За несколько лет в составе фронтовой концертной бригады объедет всю передовую. В период Великой Отечественной войны будет награждена медалью «За доблестный труд», а в 1946 году - «За победу над Германией».

После освобождения Беларуси нашла своих дочерей и вернулась в родной театр.

Рита Млодек в образе Лизы ("Пиковая дама" П.Чайковсокго). 1949 г.

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА

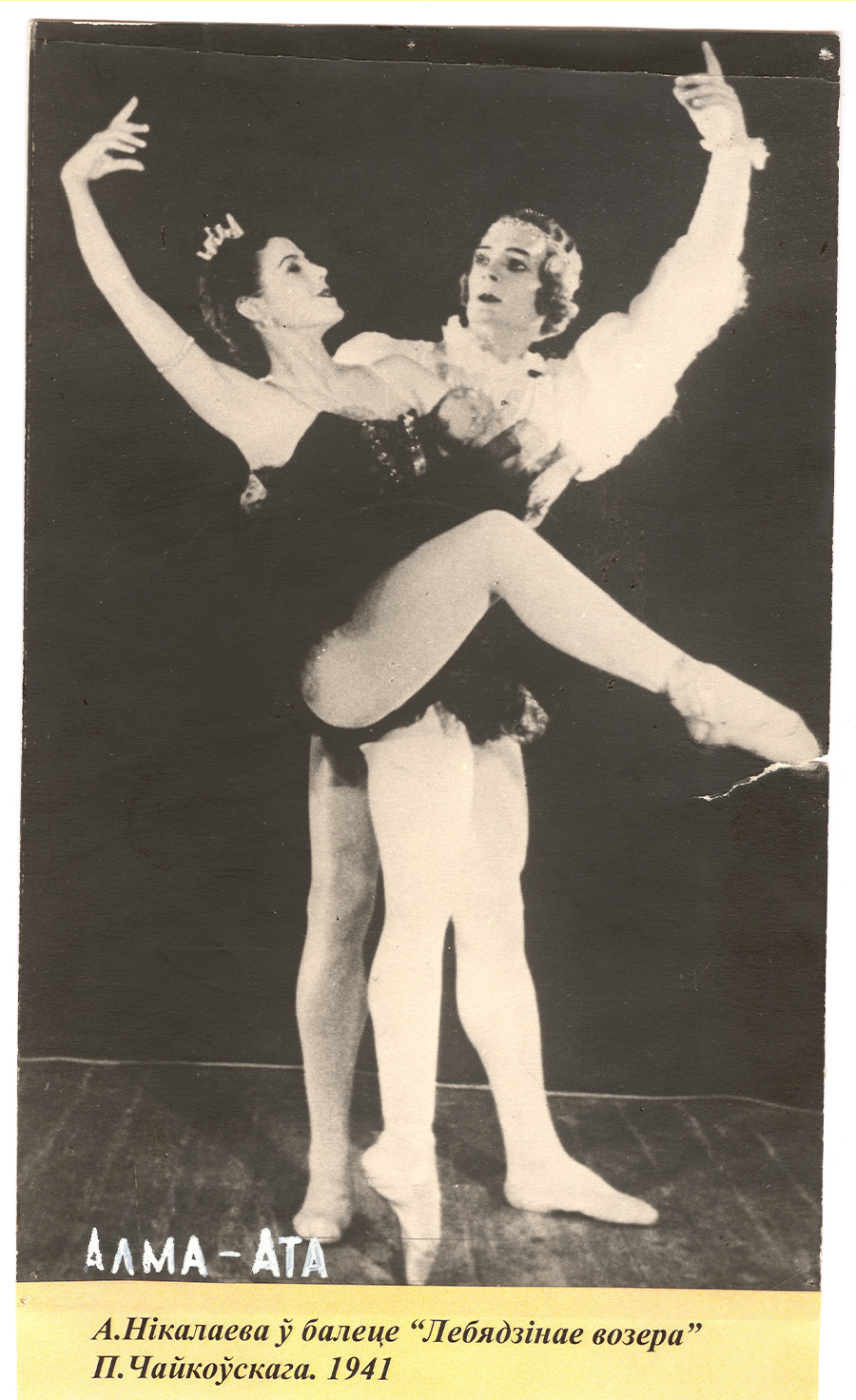

Выпускница Ленинградского хореографического училища, Александра Николаева стала одной из первых звёзд белорусского балета.

Александра Николаева

В 1941 году в составе белорусской труппы была направлена в Алма-Ату, где исполняла ведущие партии балетного репертуара.

Впоследствии, в составе труппы белорусского театра, выступала на сценах Москвы, Горького, Коврова.

О периоде работы белорусских артистов в Горьком - в разделе онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

О деятельности белорусского театра в Коврове - раздел онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

Стала одной из активных участниц фронтовых бригад.

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

Образ Александры Николаевой вдохновил известного белорусского художника Евгения Зайцева на создание одного из немногих сохранившихся «фронтовых» портретов. Портрет Александры Николаевой – один из самых удачных портретов художника. Здесь, пожалуй, с наибольшей выразительностью и мастерством проявилась его способность раскрыть изображаемый характер. Несмотря на то, что Александра Николаева изображена в сценическом костюме, Евгений Зайцев решительно освобождает свою героиню от малейшего элемента театральности. Здесь нет и намека на образ жизнерадостной, бойкой и резвой Китри из балета Минкуса «Дон Кихот». Строгая поза, светящиеся глаза, пластически острый жест ее упирающейся на талию руки передают тревогу и напряжение этого времени, когда ценой неимоверных усилий были выиграны сражения в Сталинградской и Курской битвах, определивших перелом в ходе войны. В портрете присутствуют сила, энергия, мужество. Драматическая основа образа превосходно выражена и глубоким напряженным колоритом, контрастами белого ажурного платья и темного сгущенного фона черных, как смоль, волос и багряных вплетенных в них лент. Перед нами поразительно достоверный образ актрисы, в полной мере принявшей на себя труд войны. Портрет хранится в фонде Национального художественного музея Республики Беларусь (источник информации и фото портрета: официальный сайт Национального художественного музея Республики Беларусь)

Е.Зайцев. Портрет Александры Николаевой

Е.Зайцев. Портрет Александры Николаевой

СОФЬЯ ДРУКЕР

До войны за Софьей Друкер, первой белорусской Тоской, закрепилась репутация остроумной красавицы — действительно, помимо высокого роста, роскошной косы и незабываемого взгляда, она обладала счастливым талантом превращать в шутку практически любые неприятности. В предвоенные годы творчество Софьи Друкер находилось в самом расцвете: она исполняла главные партии в новом оперном театре, её муж Григорий Прагин был назначен директором филармонии.

Софья Друкер

Война застала ее на гастролях в Саратове. О том, что муж мобилизован в армию, она узнала не сразу. Но ещё до этого известия ей сообщили другую, куда более ужасную новость: в первый же день бомбёжки Минска погибли двое её маленьких детей...

Софья во время войны оставалась в Саратове.

Время диктовало свой ритм жизни — концерты для бойцов Красной Армии артисты белорусской оперы давали в землянках и на огневых позициях по 3 - 4 раза в день. Через линию фронта их переправляли в тыл врага, где они встречались с партизанами... Кстати, танковый корпус, освобождавший Минск, обслуживала та самая концертная бригада, вместе с которой выступала и Софья Друкер.

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

Её же голос стал знаком нашей победы: когда в освобождённом Минске оперный театр возобновил свою работу, первой вышла на сцену она, исполнив главную партию в опере Евгения Тикоцкого «Алеся».

Подробнее об опере "Алеся" в онлайн-выставке "Творы Яўгена Цікоцкага на сцэне Вялікага тэатра Беларусі"

Всю свою жизнь она собирала материалы о погибших в годы войны белорусских артистах, вела обширную переписку с их родными, помогая переживать уже их личную боль, как научилась это делать сама.

Софья Друкер. 1975-76 гг.

СЕМЁН ДРЕЧИН

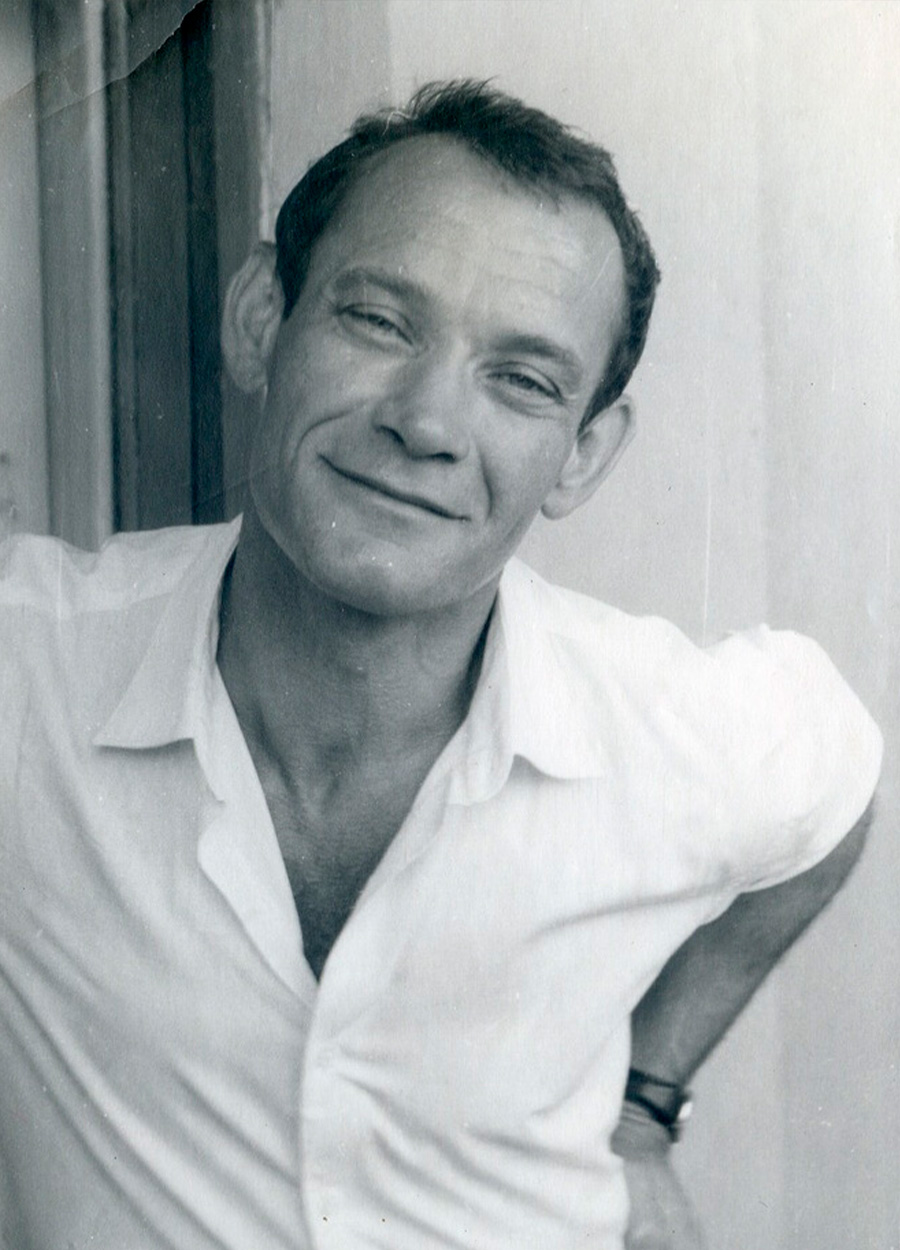

Это страница из жизни народного артиста Беларуси, выдающегося танцовщика, балетмейстера и педагога Семена Дречина (1914–1993), о котором всегда отзывались исключительно восторженно: «Среди мужчин-танцовщиков он не имел себе равных: красив, как греческий бог, темпераментный, обаятельный, он царил на сцене…»

Семён Дречин

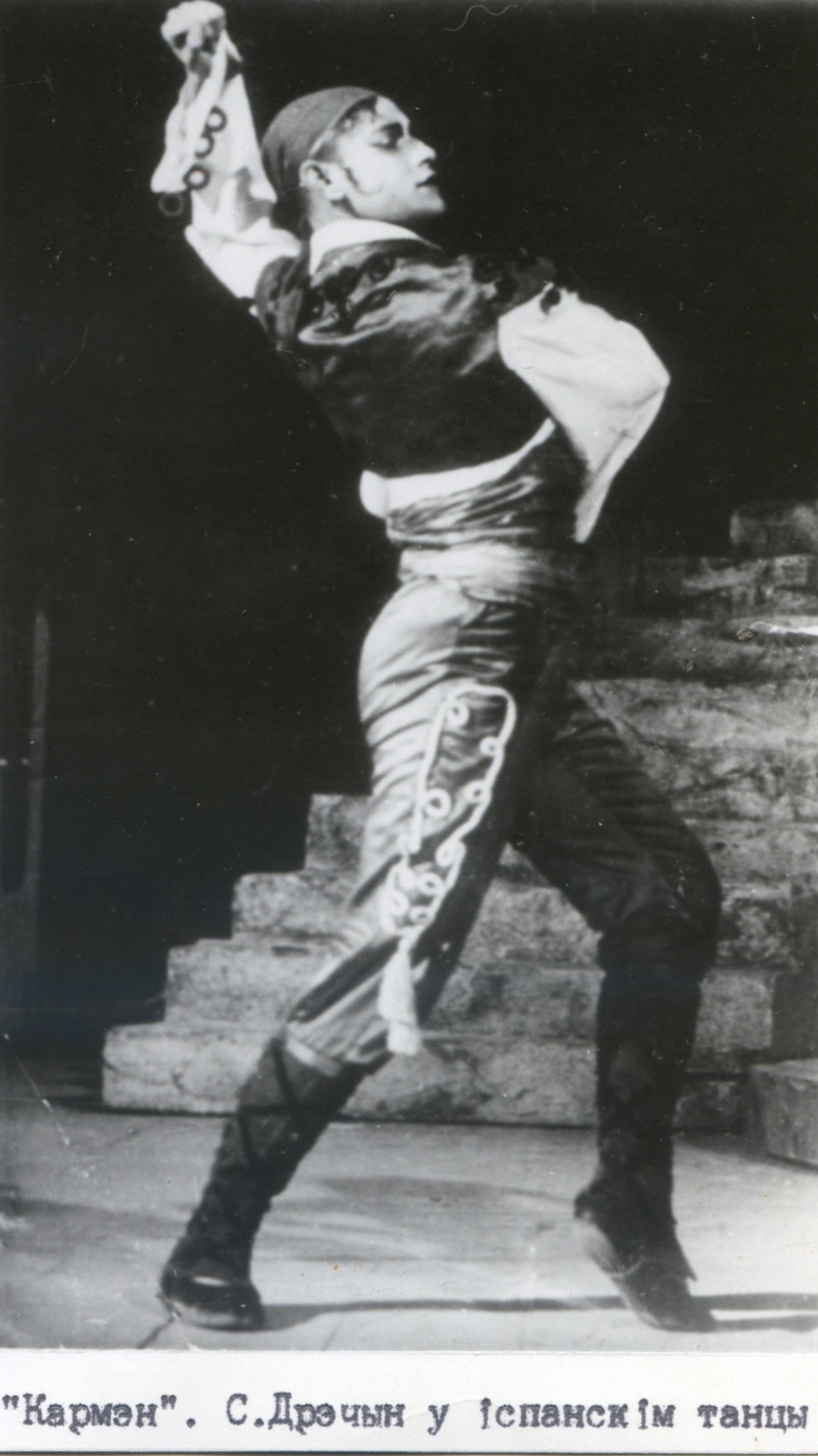

…В детстве его называли Симочка. Студия при Оперном театре, Московский хореографический техникум, затем снова – родной Минск и студия оперы и балета, на базе которой в 1933-м возникает белорусский Большой театр. В первом же спектакле – «Кармен» Ж. Бизе занята и балетная труппа, он блистает в испанском танце. Потом – «Красный мак», «Коппелия», «Конек-Горбунок», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Тщетная предосторожность», первый национальный балет «Соловей».

Семён Дречин и Александра Николаева - главные герои балета М.Крошнера Соловей

Подробнее о балете М.Крошнера "Соловей" и судьбе его создателя - в онлайн-выставке ""Соловей", балет М.Крошнера"

Имя этого артиста становится известным минской публике. Но мало кто знал, что его семья после того, как был репрессирован его отчим, превратилась в «семью врага народа».

В 1940-м умирает его мама, оставив на попечение старшего сына двух младших. Сразу после завершения сезона 1941 года он уезжает в Кисловодск, пристроив братьев на дачу к друзьям. Увидеть их снова уже не смог: поезд, в котором он возвращался в Минск, дальше Смоленска не пустили. Началась война...

Горькое осознание невозможности помочь родным преследовало, кажется, всю его жизнь. Из-за болезни на фронт его не взяли – он попал в труппу Большого театра Москвы, работал в Алматы (Алма-Ате), выступал в концертных фронтовых бригадах.

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

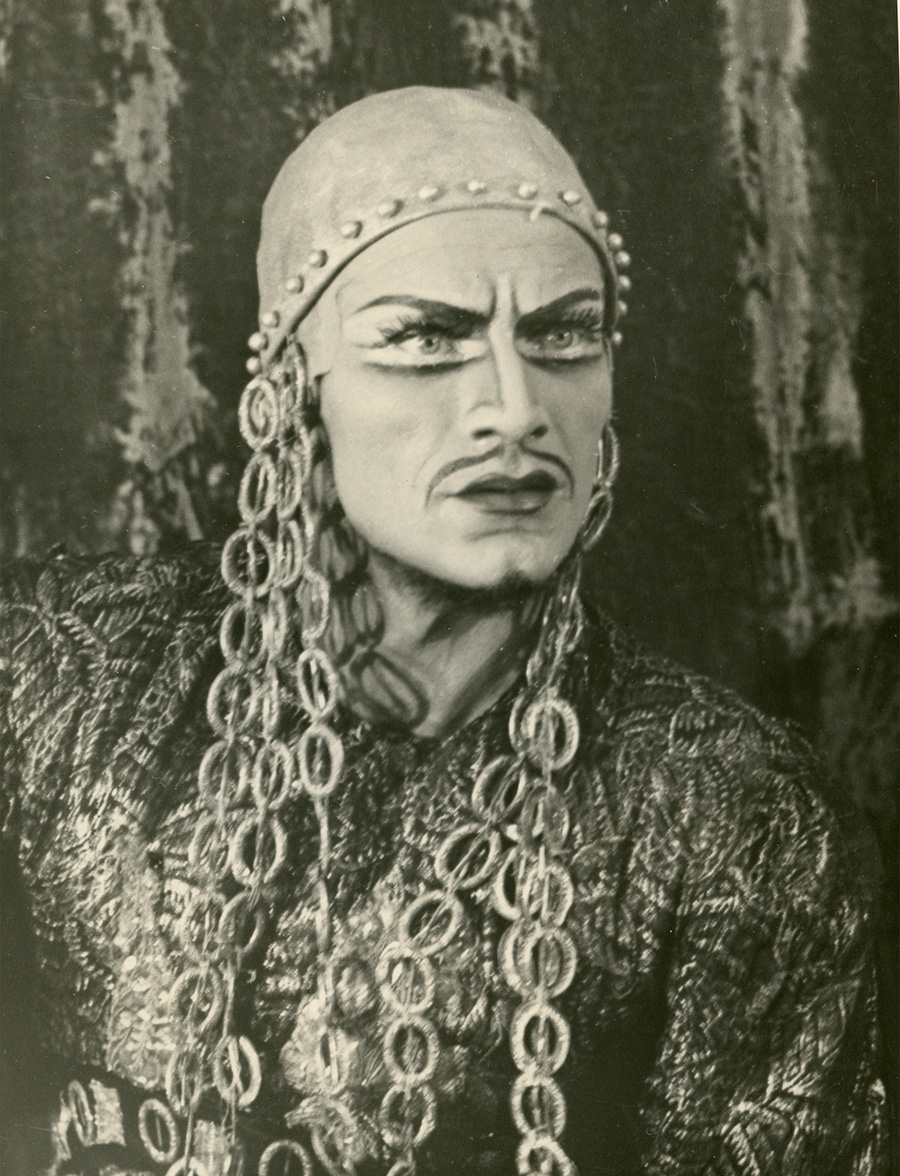

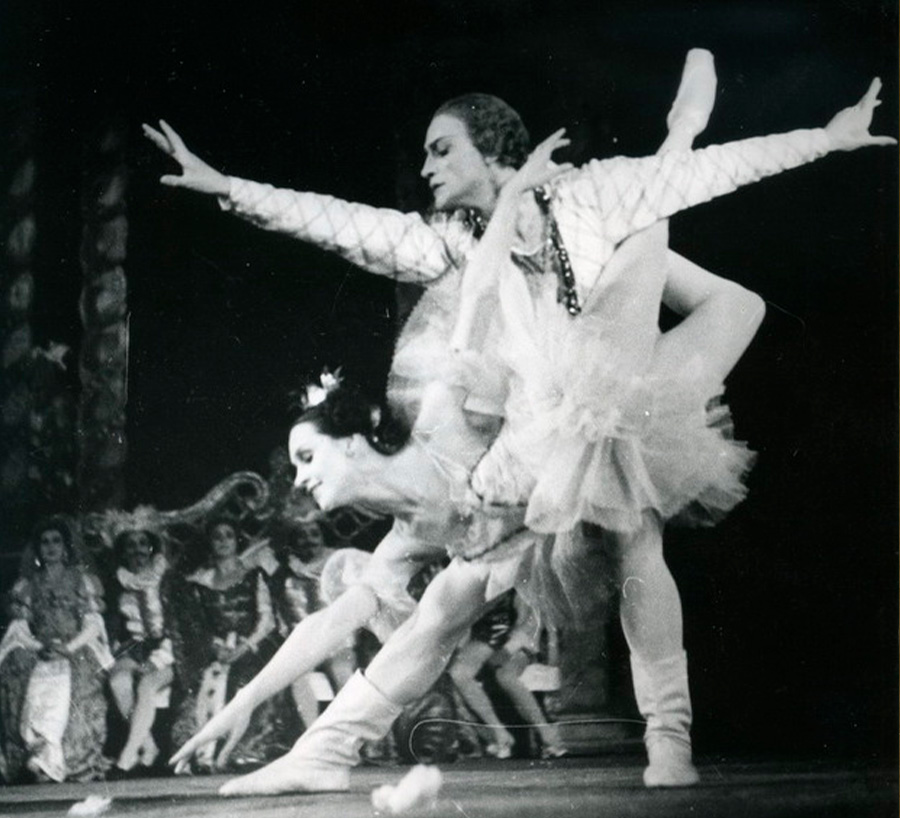

Семён Дречин в образе хана Гирея в балете "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева

Семён Дречин в партии принца Дезире в балете "Спящая красавица" П.Чайковского

Балет П.Чайковского "Спящая красавица". Принц Дезире - Семён Дречин, Принцесса Аврора - Лидия Ряженова

Но как только Минск освободили, поспешил вернуться. Хотя его братьев давно не было в живых: как и другие минские евреи, они сразу попали в гетто. Рана от гибели братьев не заживала. Как вспоминала его жена, «когда братьев забрали, нашлись такие, кто не побрезговал присвоить себе их мебель. Он, увидев в одном из домов стол, за которым мальчишки готовили уроки, впервые в жизни потерял над собой контроль: схватил все, что когда-то принадлежало семье, вытащил на берег Свислочи и поджег... Говорил, после того как все сгорело, стало легче. Но в его глазах я видела другое. До конца своих дней он ничем не мог заглушить эту боль…»

Труппа Большого постепенно возвращалась в Минск, театр долго еще был домом каждого артиста: здесь жили и работали…

Семён Дречин в закройном цеху у Серафимы Ивановны Гильзенец

ЮЛИЯ ХИРАСКО и ИСИДОР БОЛОТИН

Юлия Хираско стояла у истоков белорусского балета. Когда в 1933 году на сцене Минского городского театра (сегодня – Купаловского) открылся Театр оперы и балета, первой балетной постановкой стал спектакль «Красный мак» Р.Глиэра. Юлия Хираско исполняла в нем главную партию Танцовщицы. А с 1938-го преподавала в балетной школе при театре. (Юлия собирала дворовых девочек, пыталась учить их танцевать. И из наиболее одаренных сделала детскую балетную труппу. Можно сказать, так родилось балетное училище.)

Юлия Хираско

Первые артисты белорусского балета. 1930-е. Юлия Хираско - в центре.

Во время работы над первой балетной постановкой театра - балетом "Красный мак" Р.Глиэра

В 1942-м в составе фронтовых концертных бригад на Северо-Западном и Калининском фронтах выступала и артистка Белорусского балета Юлия Хираско. Она была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

Супруг Юлии – народный артист Беларуси Исидор Болотин – был тем, кого сейчас назвали бы звездой. (В годы Великой Отечественной войны был солистом Свердловского театра и также входил в состав фронтовых театральных бригад.) Поклонники артиста приходили на его концерты и спектакли, чтобы послушать, как он свободно берет «до» третьей октавы.

Юлия Хираско и Исидор Болотин

«Вечером (1946 год, зал Московской консерватории) должен был состояться концерт московской знаменитости Анатолия Доливо. Но он заболел, и администрация филармонии предложила спеть концерт Исидору Михайловичу. Публика, естественно, стала возмущаться заменой Доливо неизвестным ей Болотиным. Многие завсегдатаи ушли, и концерт начался в полупустом зале. Певец, оценив ситуацию, открыл программу своими коронными номерами. Бурные аплодисменты стали ему наградой. А после антракта зал был набит битком. Люди стояли даже в проходах. Им по телефону сообщили знакомые о том, как поет гость из Белоруссии. И – грандиозный успех! Болотина много раз заставляли петь на бис…» (Из книги В.Шелихина «Сердце помнит».)

И.Болотин, Ю.Хираско, С.Новицкий, В.Малькова, А.Жезмер, Т.Узунова после концерта в воинской части в г.Коврове

О деятельности белорусского театра в Коврове - раздел онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

БАСЯ КАРПИЛОВА

Сразу после войны, в сентябре 1944 года, в театр пришла работать солистка балета Бася Залмановна Карпилова.

Бася Карпилова

Она родилась 20 марта 1921 года. Грациозная южная красавица, она покоряла зрителя не только отточенной техникой, но и ярким темпераментом, артистизмом, женским обаянием. От природы одаренная и трудолюбивая, обладавшая твердым характером, могла бы блистать и в солнечном Азербайджане, где родилась, и по всему Союзу, но 23-летней девчонкой судьба забросила ее в Беларусь, и только с нашей республикой она пожелала связать свою жизнь.

В 1941-м она записалась артисткой в Ансамбль Каспийской военной флотилии, который базировался при Доме Военно-Морского флота в Баку. На протяжении этих четырех военных лет Карпилова участвовала в концертах – как в клубах, так и на военных кораблях…

Ансамбль Каспийской военной флотилии, генерал А. Токарев. 1943 г.

– В составе джазовой бригады артисты устраивали концерты для моряков на военных кораблях, причем часто попадали под бомбежки. Мама рассказывала, что тогда их запирали в трюмах. Было очень страшно… – вспоминает ее дочь Любовь Карпилова. – Солдатам очень нравилась миниатюра «Фриц и Таня»: Бася Карпилова буквально «затанцовывала» немца. Тот, увлеченный танцем девушки, оставлял автомат. Тогда героиня забирала его оружие и сама уводила немца в плен...

Тамань, Крымская земля, концерт для морской пехоты, 1942-43 гг.

Балерина была награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», орденом «Отечественной войны ІІ степени».

В сентябре 1944-го Бася Карпилова стала солисткой балета белорусского Большого. Она танцевала на сцене Большого до начала 1960-х. Зрители ее боготворили.

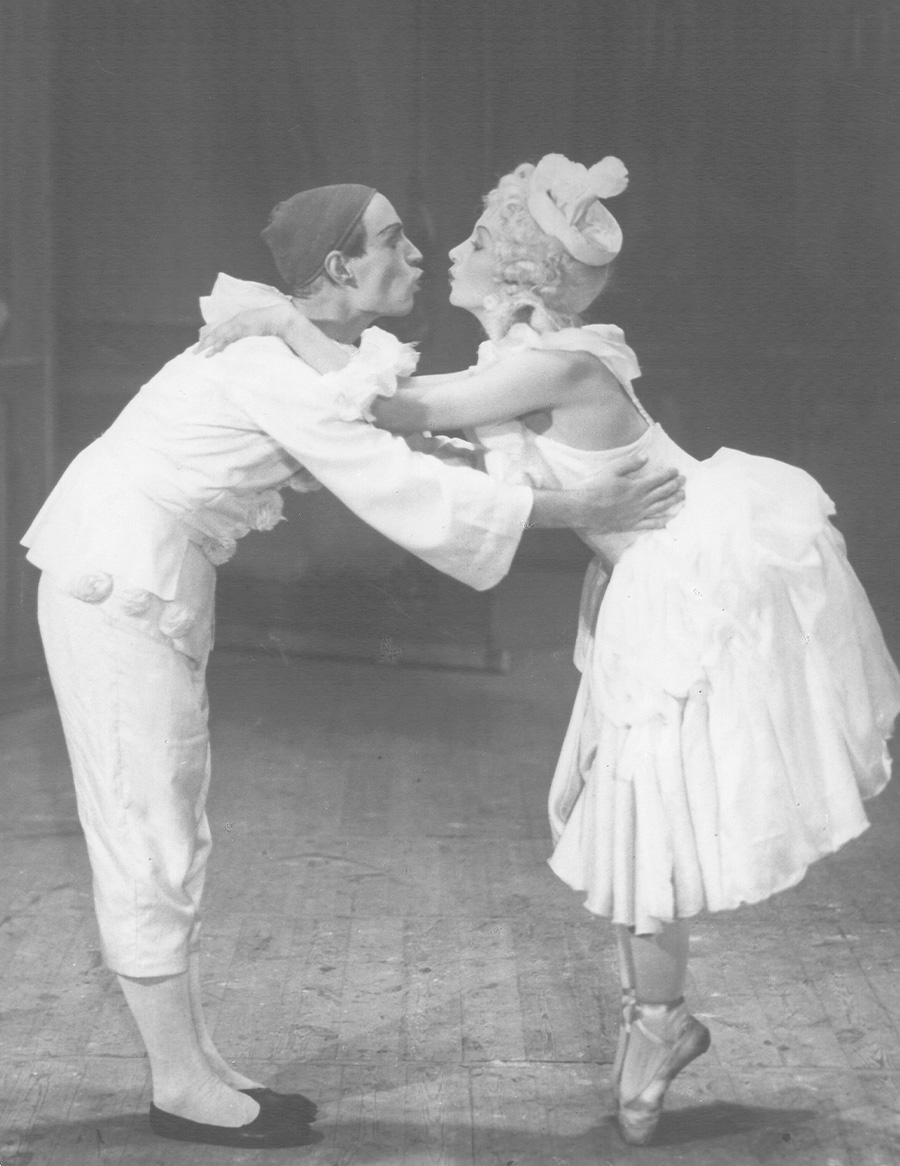

Балет "Арлекинада" Р.Дриго. Пьеретта - Б.Карпилова, Пьеро - Сысоев. 1945 г.

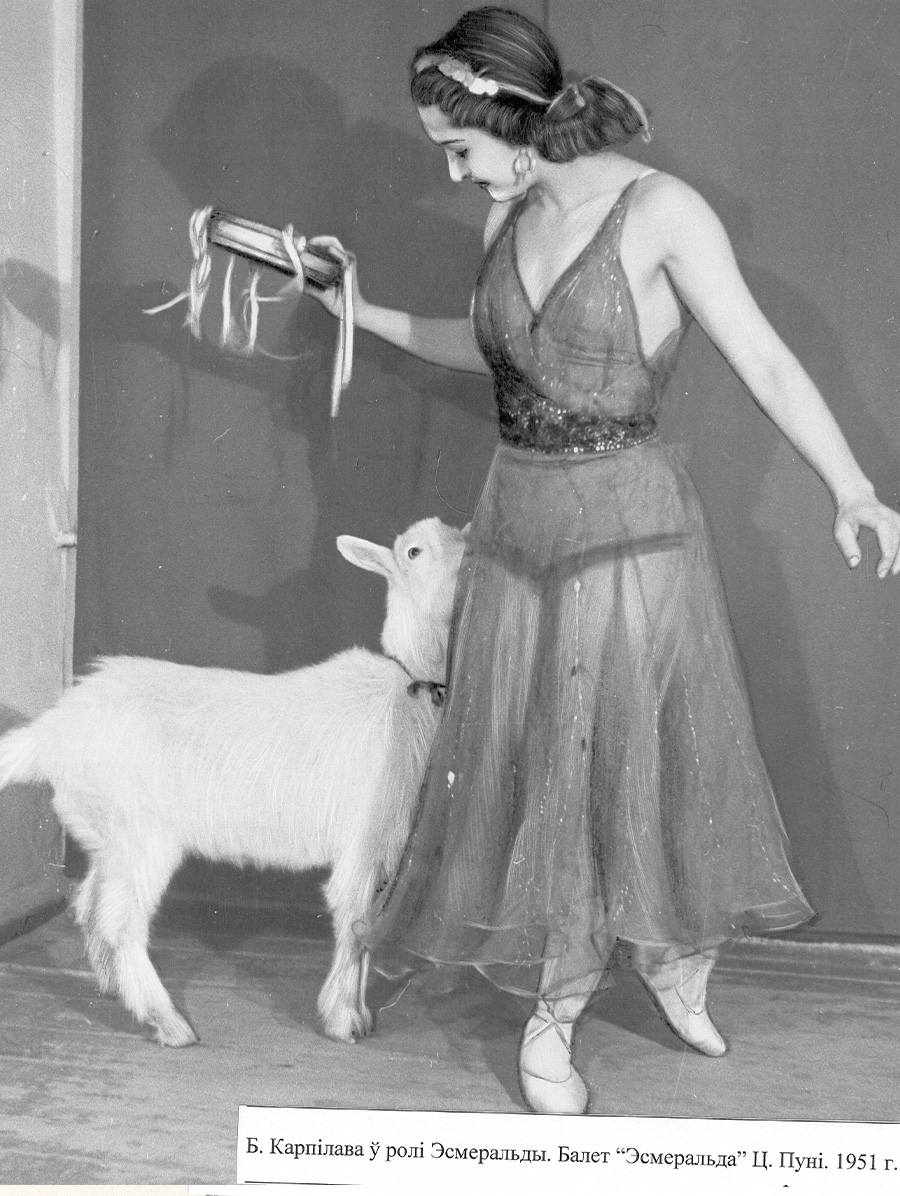

В спектакле «Эсмеральда» вместе с балериной танцевала… живая козочка! Бася нашла ее на Червенском рынке. Первые годы после войны труппа жила в помещении театра. А для животного отыскали небольшую комнатку на пятом этаже. Чтобы приручить козу, балерина во время игр с ней использовала бубен, в который клала еду. В результате четвероногую героиню можно было безбоязненно выпускать на сцену во время спектакля. Впрочем, ее сценическая судьба была недолгой. Тогдашний директор театра, страшный бюрократ, издал следующий приказ: «Козу, исполняющую роль козы, как внештатную единицу, прошу выселить из комнаты в театре». С того времени в «Эсмеральде» обходились без животного. Впрочем, скоро сами солисты получили новые квартиры в доме около театра (по улице Чичерина) и выехали из театра. Любопытно, что на первых этажах разных подъездов жили семьи Нины Млодинской, Семена Дречина и Баси Карпиловой.

ТАМАРА УЗУНОВА

Среди артистов, выступавших перед бойцами - инструменталисты, чтецы и, конечно, артисты балета. Чаще всего в этой связи вспоминают знаменитых белорусских балерин - Александру Николаеву, Басю Карпилову, Юлию Хираско, но есть среди этих имён и те, которые незаслуженно оставлены вниманием. А между тем, это люди, посвятившие свою жизнь искусству, театру и - спасению душ. Такой была солистка балета Тамара Узунова - личность, стоявшая у самых истоков формирования балетной труппы театра, ярчайшая исполнительница характерных ролей и, впоследствии, постановщик танца в оперных спектаклях.

Тамара Узунова

Тамара Узунова в балете Р.Глиэра "Красный мак"

В автобиографии, хранящейся сейчас в театральном архиве, артистка писала: «Война застала меня в Сочи, работники театра были отпущены в отпуск. Через несколько дней после начала войны я получила направление от Комитета по делам искусств СССР в город Алма-Ата и проработала там в Казахском театре оперы и балета с 17 июля 1941 года до 13 марта 1942 года. По распоряжению центрального комитета по делам искусств приехала в город Горький, где начали собираться работники Белорусского государственного театра оперы и балета. После пребывания в Горьком вместе с театром переехала в Ковров, а в сентябре 1944 года вернулась в Минск. Активно участвовала в военно-шефской работе, за что неоднократно премировалась почётными грамотами Союзного комитета по делам искусств и ЦК профсоюзов работников искусств СССР. В 1943 с концертной бригадой обслуживала части Красной армии Калининского фронта».

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

Тамара Узунова была награждена медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне» и медалью «За победу над Германией».

ДОРА КРОЗ

Дора Кроз - уроженка Сенно Витебской области. В тринадцать лет поступила в Витебский педагогический техникум, а после начала работать и учиться на вокальном отделении Витебского музыкального техникума, а несколько лет стала одной из первых выпускниц вокального отделения Белорусской консерватории.

Колоратурное сопрано Доры (Дони) Кроз стало одним из приобретений Белорусской оперной студии - предшественницы театра. Яркая молодая артистка стала исполнительницей партии Микаэлы в опере Ж.Бизе «Кармен», открывшей Белорусский государственный театр оперы и балета.

Доня (Дора) Кроз - солистка Белорусской оперной студии

Доня Кроз и Арсен Арсенко в партиях Розины и Фигаро в опере Дж.Россини "Севильский цирюльник"

Дора Кроз

Тогда же, в начале 30-х годов, сложился и творческий и семейный союз молодой певицы и талантливого дирижёра Наума Балазовского. «Увлечённость, влюблённость в свою профессию сделали жизнь этих талантливых, неординарных людей интересной, многогранной», - напишет годы спустя в своём очерке-воспоминании Вера Кроз, дочь Доры и Наума.

Дора Кроз и Наум Балазовский

А потом случилось страшное. В 1941 году эту семью, как и тысячи других, разлучила война. В дни начала войны Доня уехала в санаторий в Сочи, а её муж Наум с маленькой дочерью Беллой и няней Марией Кондратьевной остались в Минске. Наум Балазовский был расстрелян в первые дни войны в помещении оперного театра. Девочку Беллу спасла няня, окрестив её Верой и дав свою фамилию.

Дора Кроз присоединилась к труппе белорусского театра в эвакуации. Её голос звучал во всех белорусских концертах, спектаклях с участием белорусских артистов и спектаклях, поставленных труппой театра в Коврове.

О периоде работы белорусских артистов в Горьком - в разделе онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

О деятельности белорусского театра в Коврове - раздел онлайн-выставки "Большой театр Беларуси во время войны"

И главное - Дора стала одной из активных участниц фронтовой бригады, дававшей концерты для бойцов и дарившей людям на передовой частицы красоты, тепла и мира.

О деятельности фронтовых бригад см. также в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

После войны Дора Кроз вернулась в Минск, где продолжила работу в труппе театра. Вторым мужем Доры Кроз стал Михаил Чаусский - писатель и публицист, горячий поклонник таланта певицы ещё с довоенной поры. По возвращении в Минск семья соединилась в новом составе - Дора, Михаил, дети Вера и Зинаида (родилась после войны) и Мария Кондратьевна Москаленко, спасительница старшей девочки Беллы.

Возращение белорусской труппы в Минск - в онлайн-выставке "Большой театр Беларуси во время войны"

До 1949 года Дора Кроз выступала в театра, после оставила карьеру оперной певицы, выступая с камерным репертуаром и занимаясь преподаванием.

С композитором Е.Тикоцким (за роялем)

(ориентировочно 1960-е годы)

МИХАИЛ ДРУЖИНА

Михаил Афанасьевич Дружина, знаменитый белорусский ас, служил в рядах Советской Армии с 1941 по 1956 год. За боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета», двумя польскими орденами, Серебряным крестом «За заслуги» и медалями.

Михаил Дружина

Военный лётчик, с 1944 года Дружина воевал на Западном фронте, участвовал в освобождении Восточной Европы. За проявленное мужество был удостоен высоких наград. В военные годы он периодически выступал в концертах, а после Победы принимал участие в солдатской самодеятельности, где ему предложили поступать в консерваторию в Минске. Учеба шла параллельно со службой в авиации. В 1956-м капитан Михаил Дружина окончил консерваторию у педагога Евгения Виттинга, близкого друга Федора Шаляпина.

Так случилось, что однажды маршал Жуков сказал старшему лейтенанту Михаилу Дружине: "Вам бы в опере петь!". А ведь спустя годы не одно поколение зрителей белорусского Большого восторгалось его голосом в партиях Кончака и Дона Базилио, Мефистофеля и Командора, Гремина и Агамемнона...

В 1956 году по приглашению Л. Александровской Михаил Афанасьевич Дружина пришел работать в театр оперы и балета. Заслуженный артист Беларуси Михаил Дружина 55 лет прослужил в театре.

Сцена из оперы Е.Тикоцкого "Михась Подгорный". Сват - М.Дружина, Баба-Лопотуха - Т.Нижникова

Подробнее об опере "Михась Подгорный" - в онлайн-выставке "Творы Яўгена Цікоцкага на сцэне Вялікага тэатра Беларусі"