–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–≠—В–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В –љ–∞—И —В–µ–∞—В—А —Б–Њ –≤—А–µ–Љ—С–љ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ ¬Ђ–ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Ж–µ–љ¬ї –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —Г–ґ–µ –≤ 1933 –≥–Њ–і—Г, –Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–∞ –∞—Д–Є—И—Г —В–µ–∞—В—А–∞. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –У–Њ—А—М–Ї–Њ–Љ, –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А—Г–њ–њ–∞ —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї. –І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ, —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1950-—Е –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–µ –њ–∞–љ–љ–Њ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ч–∞–є—Ж–µ–≤–∞ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –≤ —Д–Њ–є–µ —В–µ–∞—В—А–∞ - –≤ —З–Є—Б–ї–µ —И–µ—Б—В–Є —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Њ–±–Њ–≥–∞—В–Є–ї–Є —Б—В–µ–љ—Л –Ј—А–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —В–µ–∞—В—А–∞. –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 10 —А–∞–Ј (—Б —Г—З—С—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤ –У–Њ—А—М–Ї–Њ–Љ), —Б—В–∞–≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Є–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А –і–ї—П –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П, –Є —Н—В–∞ –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є. –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї–∞—Б—М —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А—Л –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є.

–Я—А–µ–і—Л—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Њ–њ–µ—А—Л ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –і–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П —В–µ–∞—В—А–∞

–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А –Ј–∞–љ—П–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л—Е –Ј–∞–ї–∞—Е, —Б–∞–ї–Њ–љ–∞—Е –Є –і–Њ–Љ–∞—Е. –Т –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Є–Ј –Њ–њ–µ—А –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є —А–Њ–Љ–∞–љ—Б—Л –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞.

–° —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 80-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ —В—А—Г–њ–њ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ–њ–µ—А–µ—В–Њ—З–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Р.–У.–Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–Є—З. –ѓ—А–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞ —Б—В–∞–ї –≤–µ—З–µ—А, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є —В—А—Г–њ–њ–Њ–є –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ 50-–ї–µ—В–Є–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Р.–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ (1887). –Т –њ–ї–∞–љ–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Њ–њ–µ—А—Л ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї. –≠—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є.¬†

–Т 1890 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –Ь–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —В–µ–∞—В—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –і–ї—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞–ї –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є.¬† –≠—В–Є –≥–Њ–і—Л —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞.¬†

–Т —В–µ–∞—В—А–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –∞–љ—В—А–µ–њ—А–Є–Ј–љ—Л–µ —В—А—Г–њ–њ—Л. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ —Б–µ–Ј–Њ–љ —В—А—Г–њ–њ–∞ –Р. –Ъ–∞—А—В–∞–≤–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–Ь–∞–Ј–µ–њ—Л¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1891 –≥–Њ–і–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–µ–љ—В ¬Ђ–Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–Ї–∞¬ї –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Т вАЬ–Ю–љ–µ–≥–Є–љ–µвАЭ —Б–∞–Љ–∞—П –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Є —В—А—Г–і–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≥-–ґ–µ—О –Ь—Г—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є [–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–љ–∞ –Ь—Г—А–Є–љ–Њ–≤–∞ (–Ь—Г—А–∞–љ—Б–Ї–∞—П)] –≤ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Ж–µ–љ–∞ –≤ —Б–њ–∞–ї—М–љ–µ —Б –љ—П–љ–µ–є. –Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ. –Я—А–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Ј—П—Й–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–Љ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ –≥-–ґ–∞ –Ь—Г—А–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±—Л–ї–∞ –Њ–±–≤–Њ—А–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞. –Ц–∞–ї—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е –љ–Њ—В–∞—Е —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞—Б—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —А–µ–Ј–Ї–Њ—Б—В—М¬ї [–¶–Є—В. –њ–Њ –Р.–Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤—Г: –Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤, –Р. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є XIX- –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤. // –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є: –і–Њ–Њ–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і / –С–∞—А—Л—И–µ–≤ –У.–Ш., –Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤ –Р.–Ы., –Ъ—Г–ї–µ—И–Њ–≤–∞ –У.–У.. пЉН –Ь–Є–љ—Б–Ї, 1990. пЉН–°.338).]. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ь—Г—А–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±–ї–Є—Б—В–∞–ї–∞ –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В—А—Г–њ–њ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л –њ–µ–љ–Є—П.

–Т 1892 –≥–Њ–і—Г —Г–ґ–µ –і—А—Г–≥–∞—П —В—А—Г–њ–њ–∞, –∞–љ—В—А–µ–њ—А–Є–Ј–∞ –®—Г–Љ–∞–љ–∞, –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ пЉН ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤—Г—О –і–∞–Љ—Г¬ї. –Т 1987 –≥–Њ–і—Г –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –У.–Я.–Ш–Ј–Љ–∞–є–ї–Њ–≤–∞ –Є –У.–ѓ.–®–µ–є–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤—Г—О –і–∞–Љ—Г¬ї. –Т 1899 –≥–Њ–і—Г –Њ–±–µ –Њ–њ–µ—А—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤—Г–Љ—П —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ (–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Р.–Ш.–Ь–∞–Ї–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Є –У.–ѓ.–®—В–µ–є–љ–∞ - –Љ–∞–є 1899 –≥–Њ–і–∞, ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї, –Є –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –ѓ.–Ь.–Ы—О–±–Є–љ–∞ –Є –Ь.–§.–°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞ - –Ї–Њ–љ–µ—Ж 1899 –≥–Њ–і–∞, ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–∞—П –і–∞–Љ–∞¬ї), –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Ј–Є–Љ–Њ–є 1899-1900 –≥–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї —Г–ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–∞—П —В—А—Г–њ–њ–∞ –Ъ–∞—Б—В–µ–ї–ї–∞–љ–Њ, –Є —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–Њ–є –≤ –Є—Е —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ.

–°—В–Њ–ї—М –ґ–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П ¬Ђ—З–∞–є–Ї–Њ–≤–Є–∞–љ–∞¬ї –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е 15 –ї–µ—В –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Т 1906 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–і –і–Є—А–µ–Ї—Ж–Є–µ–є –Х.–С–µ–ї—П–µ–≤–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Њ –≤ –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї –Є –Ь–Є–љ—Б–Ї ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–І–µ—А–µ–≤–Є—З–Ї–Є¬ї, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Њ–њ–µ—А—Г –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П–Љ.

–Т 1908 –Њ–њ–µ—А—Л ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –Є ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–∞—П –і–∞–Љ–∞¬ї –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —В—А—Г–њ–њ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А—Л –°–µ—А–≥–µ—П –Ч–Є–Љ–Є–љ–∞, —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞, –≤ 1910, —В–µ –ґ–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ–Є.

–Т —Н—В–Є –ґ–µ –≥–Њ–і—Л –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ—И—С–ї –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А –Є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ 1906 –≥–Њ–і—Г –≤–Ј—П–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є вАФ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —А—П–і–∞ —Б—Ж–µ–љ –Є–Ј –Њ–њ–µ—А—Л –Я.–Ш.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ "–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ". 3 –Љ–∞—А—В–∞ 1907 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–Љ –≤–µ—З–µ—А–µ –≤ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –±—Л–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —Б—Ж–µ–љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —Б—Ж–µ–љ–∞ –≤ —Б–∞–і—Г, —Б—Ж–µ–љ–∞ –і—Г—Н–ї–Є –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞ [–Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Р.–Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤ –≤ –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є XIX- –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤. (–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є: –і–Њ–Њ–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і / –С–∞—А—Л—И–µ–≤ –У.–Ш., –Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤ –Р.–Ы., –Ъ—Г–ї–µ—И–Њ–≤–∞ –У.–У.. пЉН –Ь–Є–љ—Б–Ї, 1990. пЉН –°.245 - 362.)]. –Т 1912 –Є 1913 –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї—С–≤–µ –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А–∞—Е –њ–∞–Љ—П—В–Є –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Ж–µ–ї—Л–µ —Б—Ж–µ–љ—Л –Є–Ј ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–Љ—Л¬ї, –Є –≤—Б—С —Н—В–Њ пЉН —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є.

–Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –і–Њ–Љ –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ф.–Ф. –Ф—А—Г–Ј—П–Ї–Є–љ–∞ –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є ¬†–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–љ–Њ—А–∞ –≠–љ—А–Є–Ї–Њ –У–∞–љ—Д–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї 7 –Њ–њ–µ—А –≤ –У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞, —Б—А–µ–і–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є –±—Л–ї –Є ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї.

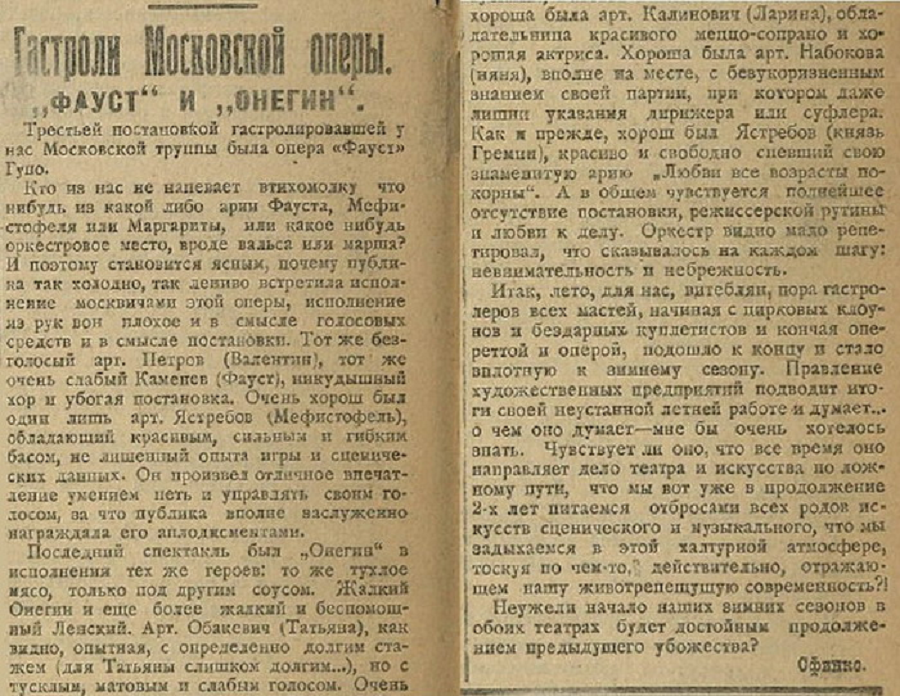

–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б—В–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞ –°.–Ч–Є–Љ–Є–љ–∞, –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї–Є—А—Г—П –≤ –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–µ –≤ 1922 –≥–Њ–і—Г, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ ¬Ђ–Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–∞—Б—М –Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —Б –љ–µ—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –±—Л–ї ¬Ђ–Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —В–µ—Е –ґ–µ –≥–µ—А–Њ–µ–≤: —В–Њ –ґ–µ —В—Г—Е–ї–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–Њ—Г—Б–Њ–Љ. –Ц–∞–ї–Ї–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ –Є –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Є–є –Є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Л–є –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Р—А. –Ю–±–∞–Ї—Б–µ–≤–Є—З (–Ґ–∞—В—М—П–љ–∞), –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П, —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ —Б—В–∞–ґ–µ–Љ (–і–ї—П –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ...), –љ–Њ —Б —В—Г—Б–Ї–ї—Л–Љ, –Љ–∞—В–Њ–≤—Л–Љ –Є —Б–ї–∞–±—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. –Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–∞ –±—Л–ї–∞ –∞—А—В. –Ъ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Є—З (–Ы–∞—А–Є–љ–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Ж—Ж–Њ-—Б–Њ–њ—А–∞–љ–Њ –Є —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞. –•–Њ—А–Њ—И–∞ –±—Л–ї–∞ –∞—А—В. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ (–љ—П–љ—П), –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞—А—В–Є–Є, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –і–∞–ґ–µ –ї–Є—И–љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–Є—А–Є–ґ—С—А–∞ –Є–ї–Є —Б—Г—Д–ї—С—А–∞. –Ъ–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ, —Е–Њ—А–Њ—И –±—Л–ї –ѓ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤ (–Ї–љ—П–Ј—М –У—А–µ–Љ–Є–љ), –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ —Б–њ–µ–≤—И–Є–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О –∞—А–Є—О ¬Ђ–Ы—О–±–≤–Є –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Л –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л¬ї. –Р –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–љ–µ–є—И–µ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А—Б–Ї–Њ–є —А—Г—В–Є–љ—Л –Є –ї—О–±–≤–Є –Ї –і–µ–ї—Г. –Ю—А–Ї–µ—Б—В—А –≤–Є–і–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ —А–µ–њ–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —И–∞–≥—Г: –љ–µ–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М¬ї [–У–∞—Б—В—А–Њ–ї–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А—Л. ¬Ђ–§–∞—Г—Б—В¬ї –Є ¬Ђ–Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У—Г–±–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Є –У—Г–±–Ї–Њ–Љ–∞ –†–Ъ–Я (–±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤) / –Я–Њ–і –њ—Б–µ–≤–і. –°—Д–Є–љ–Ї—Б. вАУ 1922. вАУ 1 –Њ–Ї—В. вАУ –°. 4. пЉН–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л–є —А–µ—Б—Г—А—Б. –†–µ–ґ–Є–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞: https://nlb.by/content/news/proekt-svideteli-epokhi-belarus-na-stranitsakh-gazet-100-letney-davnosti/muzykalnaya-zhizn-gorodov-belarusi-vitebsk-po-materialam-gazet-1917-1922-gg-chast-2-konservatoriya-i/].

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –Њ—В–Ј—Л–≤–∞, –≤–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –Њ—В —Б–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ¬ї —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤–Њ–Ї–∞–ї–∞, –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—П, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–ї –і–Є—А–Є–ґ—С—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–∞–ї—М–Ї–Њ, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ 1-—О –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї—Г—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г 3-—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –†–°–§–°–†.

–Ъ–Њ–љ–µ—Ж 10-—Е - 20-–µ –≥–Њ–і—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—В–Є—И—М—П –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т—А–µ–Љ—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞, –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є–Ј –µ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –і—Г—Е—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–Ш.–†–∞–є—Б–Ї–Є–љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А¬ї –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О —Ж–Є—В–∞—В—Г –Є–Ј –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П¬ї (1928, вДЦ 11) –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ–Љ ¬Ђ–Э–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞¬ї: ¬Ђ–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –љ–∞—И–Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –±–µ—Б–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ј–∞—Е¬ї. –° —Ж–µ–ї—М—О –Њ—Е—А–∞–љ—Л –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ—А–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є (!) –ґ—Г—А–љ–∞–ї –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В ¬Ђ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —А–∞–Љ–Ї–Є —Н—В–Њ–Љ—Г —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —З–∞—Б—В–Є —З—Г–ґ–і–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (–†–∞–є—Б–Ї–Є–љ –Ш. –Э–Њ–≤–Њ–µ вАУ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–±—Л—В–Њ–µвА¶ / –†–∞–є—Б–Ї–Є–љ, –Ш. // –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А. пЉН 2019. пЉН вДЦ 3-4. пЉН –°. 3. –≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л–є —А–µ—Б—Г—А—Б. –†–µ–ґ–Є–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞: https://www.mariinsky.ru/paper/mariinsky_paper_2019_3_4.pdf).

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –Њ–њ–µ—А—Л –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±—Л—В—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є: ¬Ђ–≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1920-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б—Ж–µ–љ—Л –Є–Ј ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–Љ—Л¬ї —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤ –Є —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–∞. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ 1930-–Љ —Б–њ–µ—Ж–Ї–ї–∞—Б—Б –Ь–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–∞ –±—Л–ї —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –≤ –У–Њ—Б—Б—В—Г–і–Є—О –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞, —В–Њ вАЬ...–Ю–љ–µ–≥–Є–љвАЭ —В–∞–Љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—З–µ–≤–∞–≤ –Є –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞¬ї.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–є (–Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–є) –Њ–њ—Л—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Њ–њ–µ—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

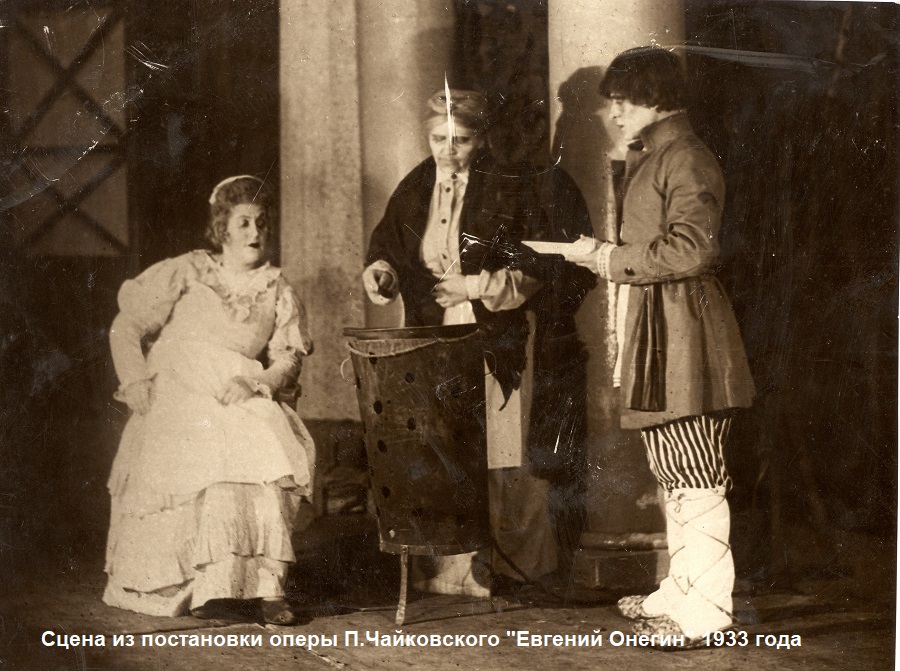

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 1933 –≥–Њ–і–∞

–£–ґ–µ –≤ –≥–Њ–і –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А.

–Т –Њ–њ–µ—А–љ–Њ-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —П—А–Ї–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і—Г—Е—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —И—В–∞–Љ–њ—Л –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–µ –Њ–њ–µ—А–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–Љ—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Г: ¬Ђ–њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П—П¬ї –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Л –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є.

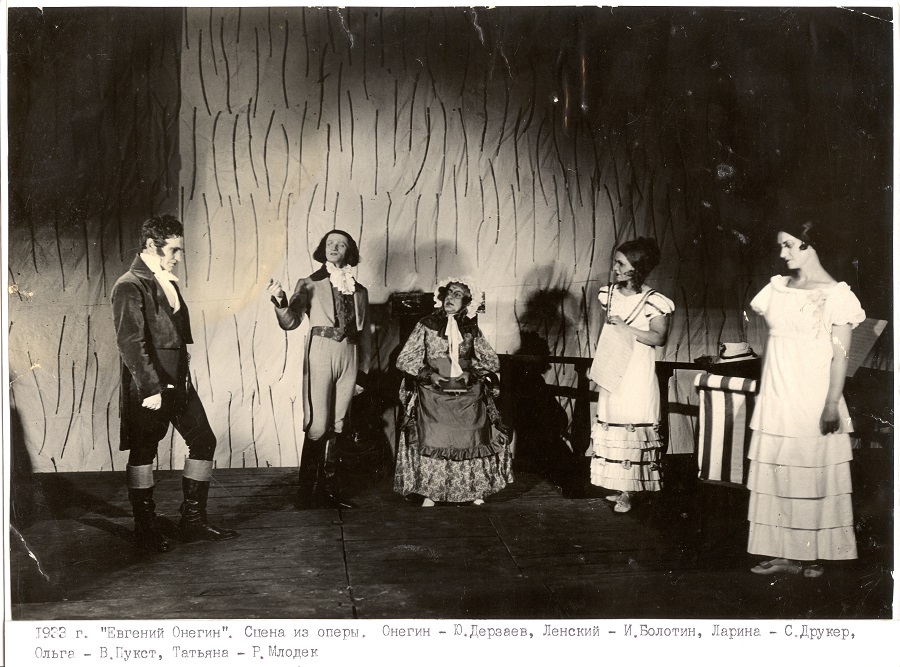

–Ґ–∞–Ї –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е 1933-1934 –≥–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї (1933, –і–Є—А–Є–ґ—С—А –Ш–ї—М—П –У–Є—В–≥–∞—А—Ж, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А –Ю–ї—М–≥–∞ –С–Њ—А–Є—Б–µ–≤–Є—З, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –С–Њ—А–Є—Б –Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–Ї–Є–є), ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–∞—П –і–∞–Љ–∞¬ї, ¬Ђ–¶–∞—А—Б–Ї–∞—П –љ–µ–≤–µ—Б—В–∞¬ї –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤—Г—О –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є—О –Є —В.–њ., –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –≤ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–Є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–µ¬ї вАЬ–Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –≥—А—Г–±–Є–ї–∞ –љ—П–љ–µ, –∞ –Ы–∞—А–Є–љ–∞-–Љ–∞—В—М –±–Є–ї–∞ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞-–Ї–∞–Ј–∞—З–Ї–∞ –Є –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–љ—Г—В–Њ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М —Б –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ–ЄвАЭ [–С—Г–љ—Ж–µ–≤–Є—З, –Э. –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ / –С—Г–љ—Ж–µ–≤–Є—З, –Э.–Х. // –Я–∞—А—В–µ—А. пЉН 2015. пЉН вДЦ4.]

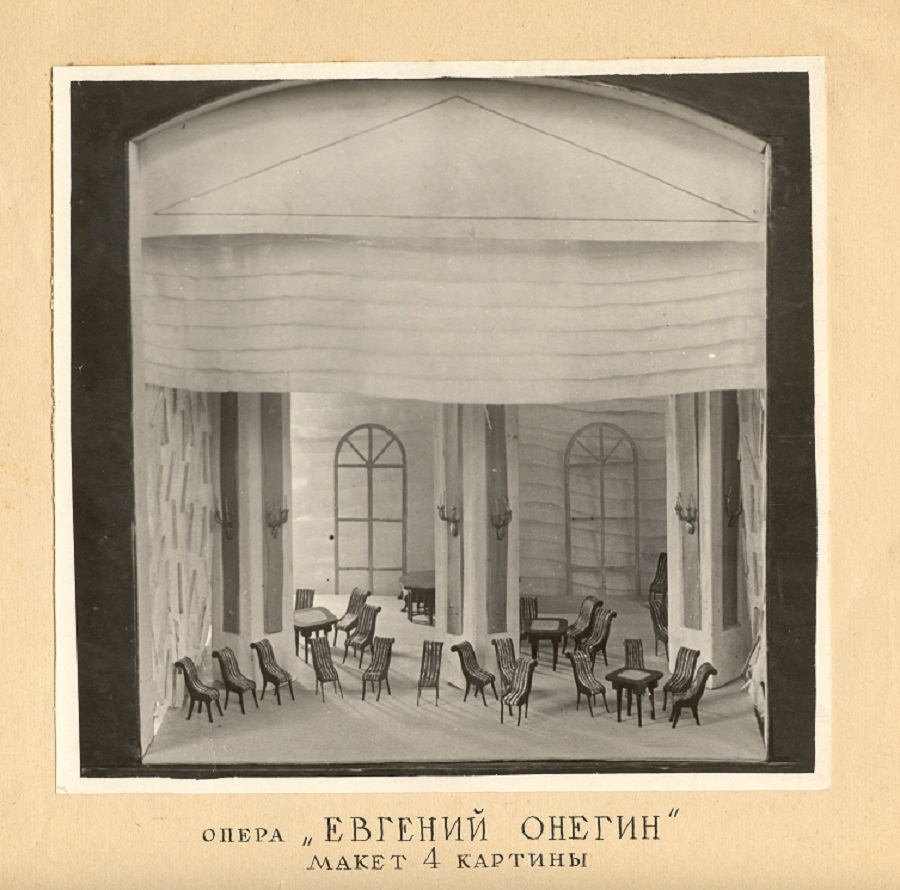

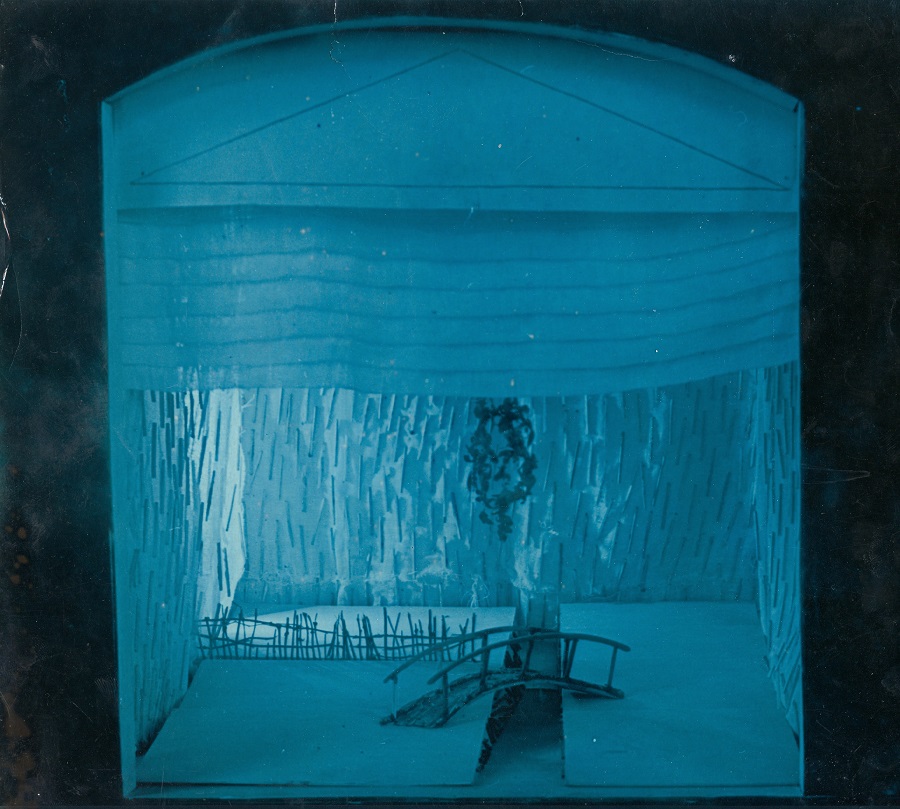

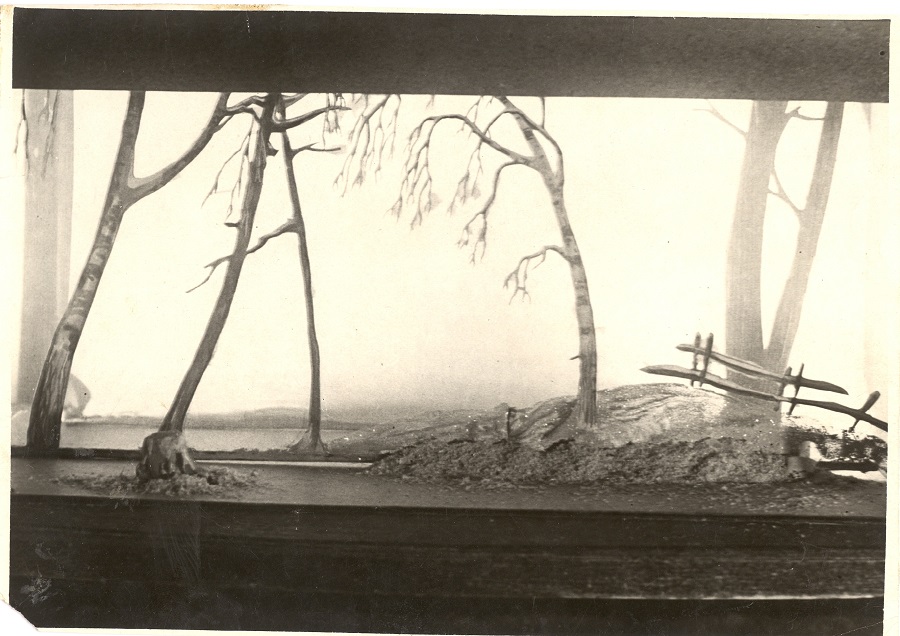

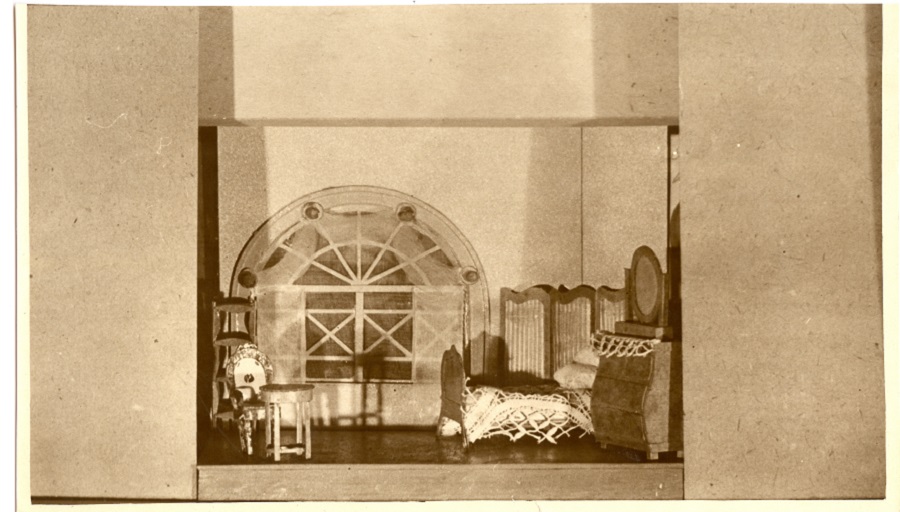

–Ь–∞–Ї–µ—В –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ї –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ "–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ", 1933 –≥.

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 1936 –≥–Њ–і–∞

–Т 1936 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –±—Л–ї–∞ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ—З–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є (–і–Є—А–Є–ґ—С—А - –Ь–∞—А–Ї –®–љ–µ–є–і–µ—А–Љ–∞–љ, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А –Ь.–Ф–Є—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ю.–Ь–∞—А–Є–Ї—Б) —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ...–і–Њ–љ–µ—Б—В–Є –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П-—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П... –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–µ –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А—Г—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї¬ї (–Ф–Ј—Ц—Б–Ї–Њ—Ю—Б–Ї—Ц –Ь. вАЬ–ѓ—Ю–≥–µ–љ –Р–љ–µ–≥—Ц–љвАЭ –Я.–І–∞–є–Ї–Њ—Ю—Б–Ї–∞–≥–∞ // –Ы—Ц—В–∞—А–∞—В—Г—А–∞ —Ц –Љ–∞—Б—В–∞—В—Ж–≤–∞. - 1936. - 21 –≤–µ—А–∞—Б.).

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є: –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞¬†вАФ –Ы.–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –†.–Ь–ї–Њ–і–µ–Ї, –Я.–Ь–∞–≥–Є–і–µ–є; –Ю–ї—М–≥–∞¬†вАФ –Ю.–Ь–∞—А—В—М—П–љ–Њ–≤–∞, –Т.–Я—Г–Ї—Б—В; –Ы–∞—А–Є–љ–∞¬†вАФ –Р.–Ю–ї—М—И–µ–≤—Б–Ї–∞—П, –°.–Ф—А—Г–Ї–µ—А; –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬†вАФ –Ь.–Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤, –Ѓ.–Ф–µ—А–Ј–∞–µ–≤, –Т.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є; –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬†вАФ –Ш.–С–Њ–ї–Њ—В–Є–љ, –Ь.–С–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Т.–Ь–µ–≥–∞—А—Б–Ї–Є–є; –Ґ—А–Є–Ї–µ¬†вАФ –Э.–С–ї—О–Љ–Є–љ, –Т.–Ь–µ–≥–∞—А—Б–Ї–Є–є; –У—А–µ–Љ–Є–љ¬†вАФ –°.–Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤, –Т.–Ь–∞—А—В—М—П–љ–Њ–≤, –Ъ.–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –Т.–Ґ–∞–ї–∞–љ–Ї–Є–љ; –Ч–∞—А–µ—Ж–Ї–Є–є¬†вАФ –Ъ.–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –Э.–°–Є–Љ–∞–≥–Њ; –†–Њ—В–љ—Л–є¬†вАФ –Э.–Ґ—А–∞—Е–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –°.–І–∞–≤—Л—З–∞–ї–Њ–≤; –У–Є–ї—М–Њ¬†вАФ –Ь.–Ш–≤–∞–љ—Ж–Њ–≤.

–Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞ –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ы.–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–µ–є –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л, —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–є, –љ–µ–ґ–љ–Њ–є, –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –љ–∞—В—Г—А—Л. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј –Ы–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Ш.–С–Њ–ї–Њ—В–Є–љ. –Я–Њ—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–є —О–љ—Л–є –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—М-–њ–Њ—Н—В, —З–Є—Б—В—Л–є –Є –љ–∞–Є–≤–љ—Л–є, –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–µ –Ш.–С–Њ–ї–Њ—В–Є–љ–∞ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –±—Л–ї –Њ–±—А–µ—З—С–љ –љ–∞ –≥–Є–±–µ–ї—М –≤ –і—Г—И–љ–Њ–є –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–Њ–≤.

¬Ђ–Я–∞—А—В–Є—П –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –µ—Й—С –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –¶–≤–µ—В–Ї–Њ–≤–∞ –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–µ (...). –Т—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ–љ–∞—П –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є—П, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ—Л–є –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є (–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є) –Њ–њ—Л—В –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –∞–Ї—В—А–Є—Б–µ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї —А–Њ–ї–Є, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ—Л–є –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ—Л –Њ–њ–µ—А—Л, –µ—С –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є. (...) –°–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –µ—С –Ґ–∞—В—М—П–љ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П, –Ј–љ–∞—З–Є—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ. –Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ вАЬ—Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞вАЭ пЉН –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАЬ–њ–µ—А–µ–≤—С–ївАЭ –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ—Н–Љ—Г, –љ–Њ –Є –Њ–±–Њ–≥–∞—В–Є–ї –µ—С –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–µ—А–µ–∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–њ–µ—А–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ пЉН¬† –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Љ–Є—А –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞. –Ш —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞ –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М: –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ —В–µ–Љ–±—А–Њ–≤—Л–µ –Ї—А–∞—Б–Ї–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ–∞—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–∞—П–љ–Є–µ –Є –≤—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞–Љ–µ–љ—В¬ї [–Ы–∞–і—Л–≥–Є–љ–∞, –Р.–С. –Ы–∞—А–Є—Б–∞ –Я–Њ–Љ–њ–µ–µ–≤–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ-—В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ. пЉН –Ь–љ.: –Ш–Ј–і-–≤–Њ ¬Ђ–І–µ—В—Л—А–µ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є¬ї, 2002. пЉН –°.127-128.]

–Ь–∞–Ї–µ—В—Л –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Ю—Б–Ї–∞—А–∞ –Ь–∞—А–Є–Ї—Б–∞ –Ї –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ "–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ" 1936 –≥–Њ–і–∞

"–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ" –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬†

–Т 1940 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–ї—Б—П –і–Є—А–Є–ґ—С—А–Њ–Љ –Э–∞—Г–Љ–Њ–Љ –С–∞–ї–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Ч–ї–∞—В–Њ–≥–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ. –Ь–Є–љ—Б–Ї –±—Л–ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–µ –і–љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —И–µ—Б—В—М –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ.

–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –і–Є—А–Є–ґ—С—А–∞ –Э–∞—Г–Љ–∞ –С–∞–ї–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –Њ–љ–ї–∞–є–љ-–≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є¬†"–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л"

–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е–Њ–і —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –±—Л–ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ –≤–Њ–є–љ–Њ–є. –Ь–Є–љ—Б–Ї –±—Л–ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–µ –і–љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —И–µ—Б—В—М –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–±–Њ—А–µ —В—А—Г–њ–њ—Л –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –У–Њ—А—М–Ї–Њ–Љ. –£–ґ–µ –≤ –Љ–∞–µ 1942 –≥–Њ–і–∞ –і–Є—А–µ–Ї—Ж–Є—П –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –Є–Љ. –Р.–°.–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Б –Є—О–ї—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Е–Њ–і—П—В –∞—А—В–Є—Б—В—Л –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞.

–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –У–Њ—А—М–Ї–Њ–Љ - –≤ –Њ–љ–ї–∞–є–љ-–≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ¬†"–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л"

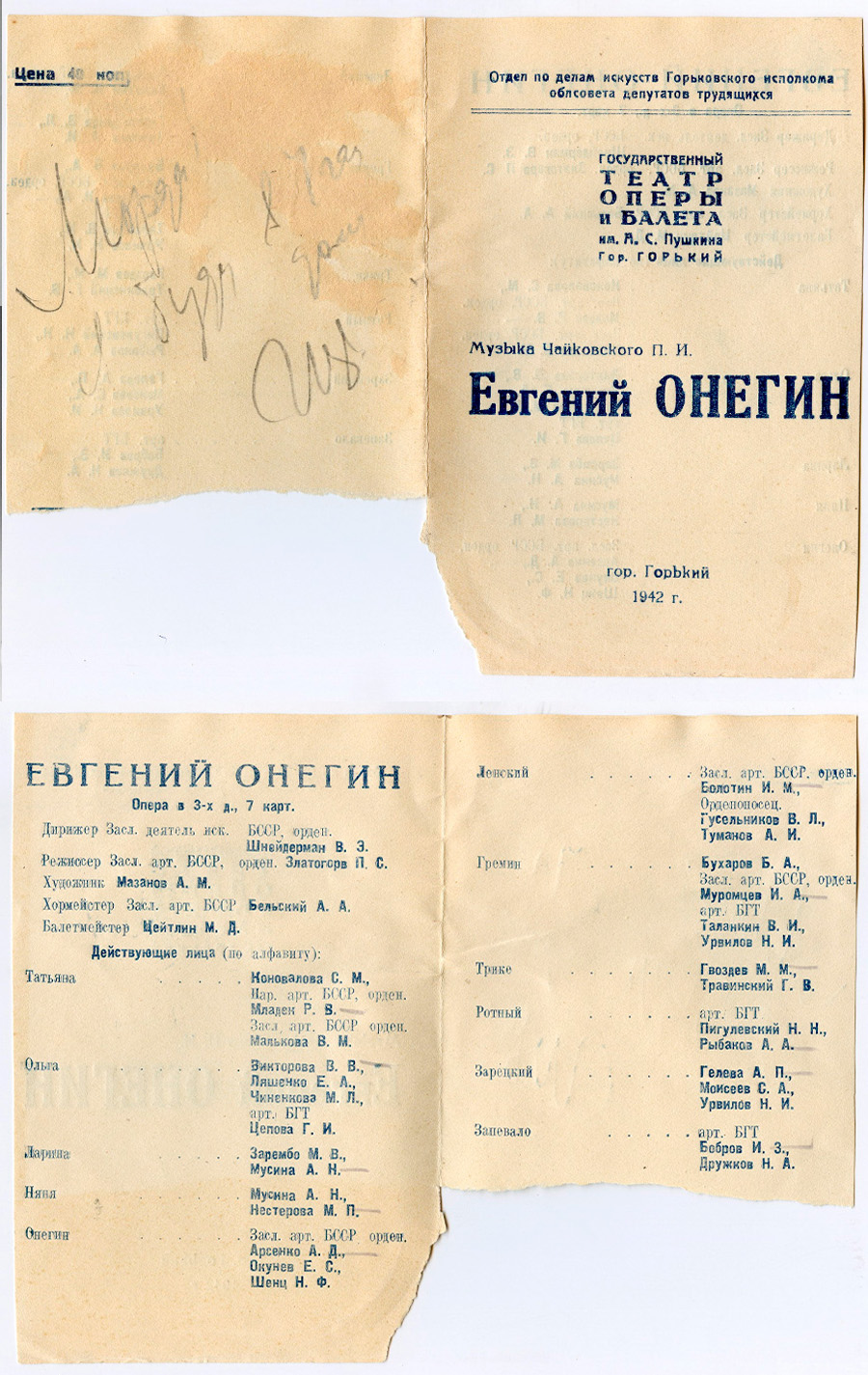

–°–Є–ї–∞–Љ–Є —В–µ–∞—В—А–∞ –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї, –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–ї ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ф–Є—А–Є–ґ—С—А–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ь–∞—А–Ї –®–љ–µ–є–і–µ—А–Љ–∞–љ, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ - –Я–∞–≤–µ–ї –Ч–ї–∞—В–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –Ј–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Р.–Ь–∞–Ј–∞–љ–Њ–≤, —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї - –Р—А–Њ–љ –С–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є, –±–∞–ї–µ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь—Г–ї–ї–µ—А.

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є: –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞¬†вАФ –°.–Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤–∞, –Т.–Ь–∞–ї—М–Ї–Њ–≤–∞, –†.–Ь–ї–Њ–і–µ–Ї; –Ю–ї—М–≥–∞¬†вАФ –Т.–Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–∞, –Х.–Ы—П—И–µ–љ–Ї–Њ, –Ь.–І–Є–љ–µ–љ–Ї–Њ–≤–∞, –У.–¶–µ–њ–Њ–≤–∞; –Ы–∞—А–Є–љ–∞¬†вАФ –Ь.–Ч–∞—А–µ–Љ–±–Њ, –Р.–Ь—Г—Б–Є–љ–∞; –Э—П–љ—П¬†вАФ –Р.–Ь—Г—Б–Є–љ–∞, –Ь.–Э–µ—Б—В–µ—А–Њ–≤–∞; –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬†вАФ –Р.–Р—А—Б–µ–љ–Ї–Њ, –Х.–Ю–Ї—Г–љ–µ–≤, –Э.–®–µ–љ—Ж; –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬†вАФ –Ш.–С–Њ–ї–Њ—В–Є–љ, –Т.–У—Г—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Р.–Ґ—Г–Љ–∞–љ–Њ–≤; –У—А–µ–Љ–Є–љ¬†вАФ –С.–С—Г—Е–∞—А–Њ–≤, –Ш.–Ь—Г—А–Њ–Љ—Ж–µ–≤, –Т.–Ґ–∞–ї–∞–љ–Ї–Є–љ, –Э.–£—А–≤–Є–ї–Њ–≤; –Ґ—А–Є–Ї–µ¬†вАФ –Ь.–У–≤–Њ–Ј–і—С–≤, –У.–Ґ—А–∞–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є; –†–Њ—В–љ—Л–є¬†вАФ –Э.–Я–Є–≥—Г–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Р.–†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤; –Ч–∞—А–µ—Ж–Ї–Є–є¬†вАФ –Р.–У–µ–ї–µ–≤–∞, –°.–Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤, –Э.–£—А–≤–Є–ї–Њ–≤; –Ч–∞–њ–µ–≤–∞–ї–∞¬†вАФ –Ш.–С–Њ–±—А–Њ–≤, –Э.–Ф—А—Г–ґ–Ї–Њ–≤.

–У–Њ–і–Њ–Љ —Б–њ—Г—Б—В—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ъ–ї—Г–±–∞ –Ь–µ—В–∞–ї–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А—Г–њ–њ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ–Њ–≤—А–Њ–≤–µ.

–Ю –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤ –Ъ–Њ–≤—А–Њ–≤–µ - –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –Њ–љ–ї–∞–є–љ-–≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є¬†"–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л"

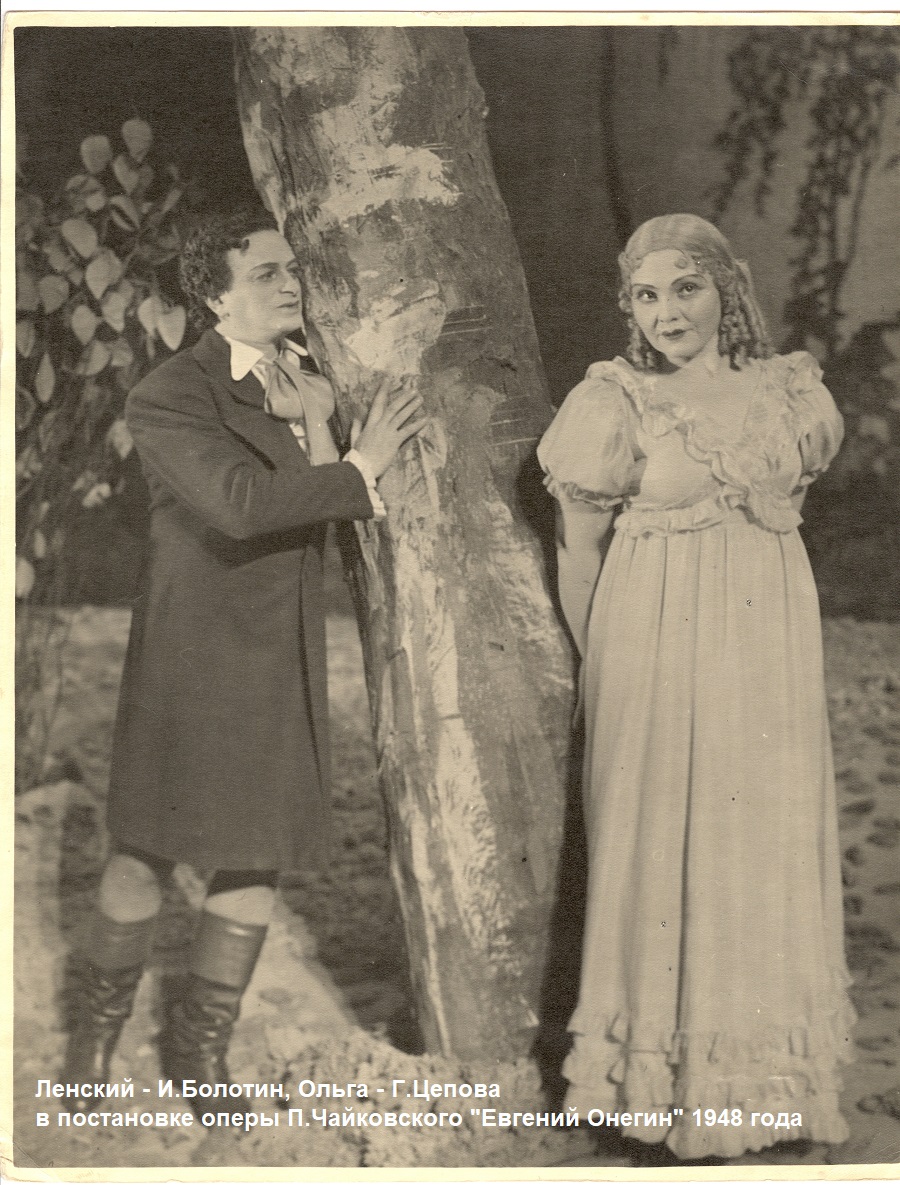

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 1948 –≥–Њ–і–∞

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ь–Є–љ—Б–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, —В—А—Г–њ–њ–∞ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤–Ј—П–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–є –∞—Д–Є—И–Є. –Т —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є –Є –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї, ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–∞—П –і–∞–Љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–Ы–µ–±–µ–і–Є–љ–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ¬ї (1948). –Ф–Є—А–Є–ґ—С—А–Њ–Љ-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї —Б—В–∞–ї –Ш–ї—М—П –У–Є—В–≥–∞—А—Ж, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ вАУ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –®–∞—Е—А–∞–є, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ вАУ –С–Њ—А–Є—Б –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤, —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ вАУ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Я–µ—В—А–Њ–≤, –±–∞–ї–µ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь—Г–ї–ї–µ—А.

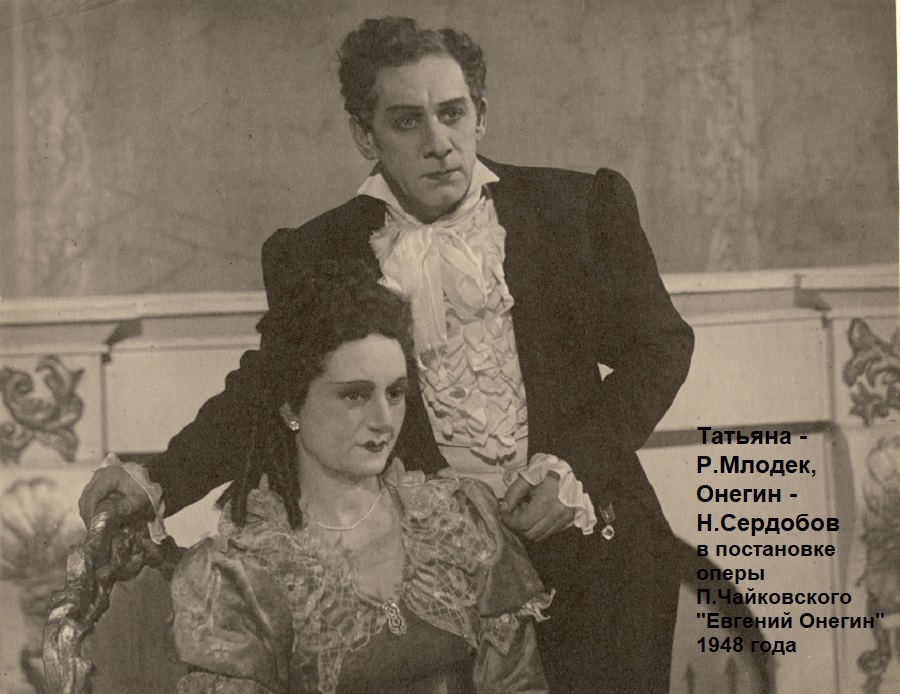

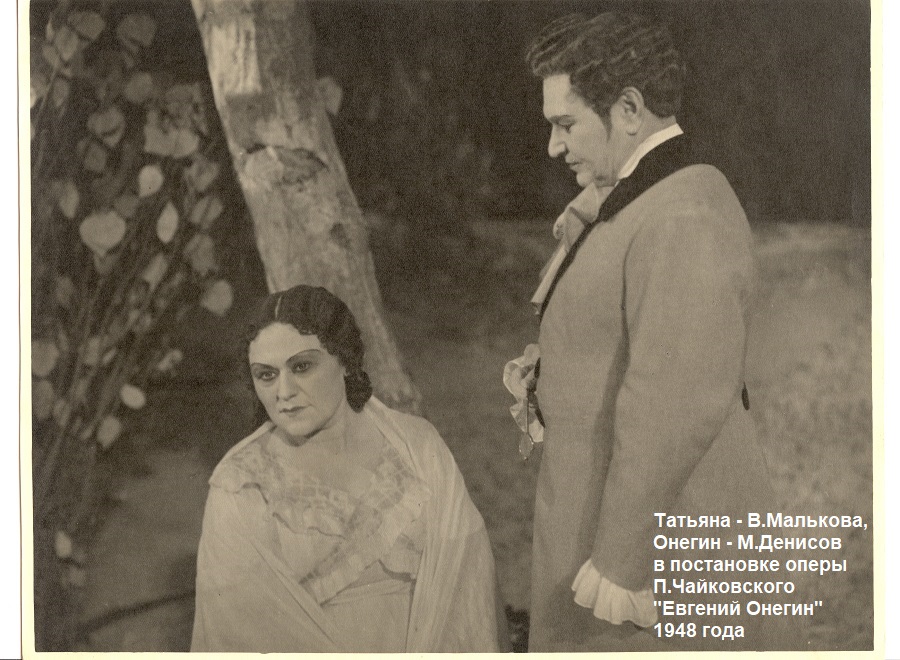

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є: –Ы–∞—А–Є–љ–∞¬†вАФ –ѓ.–С–ґ–µ–Ј–Є–љ—Б–Ї–∞—П, –°.–Ф—А—Г–Ї–µ—А, –Р.–Ъ–Њ—Б—В–µ–љ–Є—З; –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞¬†вАФ –Р.–С–∞—А—Б—Г–Ї–Њ–≤–∞, –Т.–Ь–∞–ї—М–Ї–Њ–≤–∞, –¶.–Ь–Є–ї—М—З–Є–љ–∞, –†.–Ь–ї–Њ–і–µ–Ї; –Ю–ї—М–≥–∞¬†вАФ –†.–Ъ–Є–љ–і–µ–ї—М, –У.–¶–µ–њ–Њ–≤–∞; –Э—П–љ—П¬†вАФ –Т.–Т–Њ–ї—З–∞–љ–µ—Ж–Ї–∞—П, –Р.–Ю–ї—М—И–µ–≤—Б–Ї–∞—П, –Ю.–§—Г—А—Б; –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬†вАФ –Э.–Т–Њ—А–≤—Г–ї–µ–≤, –Ь.–Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤, –Э.–°–µ—А–і–Њ–±–Њ–≤; –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬†вАФ –Ш.–С–Њ–ї–Њ—В–Є–љ, –Т.–Ы–∞–њ–Є–љ; –У—А–µ–Љ–Є–љ¬†вАФ –Ш.–Ь—Г—А–Њ–Љ—Ж–µ–≤, –Т.–Ґ–∞–ї–∞–љ–Ї–Є–љ; –†–Њ—В–љ—Л–є¬†вАФ –†.–Х–≤—А–∞–µ–≤, –Р.–Ъ–Є—Б—Б–µ–ї—М; –Ч–∞—А–µ—Ж–Ї–Є–є¬†вАФ –Р.–С–µ–ї–Њ–≤, –Т.–®–Ї–ї—П—А; –Ґ—А–Є–Ї–µ¬†вАФ –Ѓ.–Ь–∞—В—А–∞–µ–≤, –Т.–Ь–µ–≥–∞—А—Б–Ї–Є–є; –Ч–∞–њ–µ–≤–∞–ї–∞¬†вАФ –®.–Р–±—А–∞–Љ–Є—Б, –Я.–Ы–Є–њ–љ–Є—Ж–Ї–Є–є.

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г 1948 –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —П—А–Ї–Њ—Б—В—М, —Г–і–∞—З–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є —Б—Ж–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –°—Ж–µ–љ–∞ –і—Г—Н–ї–Є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –Ы–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞ –≤ —Б–µ—А—Л—Е, –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Њ–љ–∞—Е –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —П—А–Ї–Є—Е, –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ—Л—Е –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є–є –≤ —Б—Ж–µ–љ–µ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –£–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –°.–Ф—А—Г–Ї–µ—А, –Ш.–С–Њ–ї–Њ—В–Є–љ—Л–Љ, –†.–Ъ–Є–љ–і–µ–ї—М, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј —О–љ–Њ–є, –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ю–ї—М–≥–Є.¬†

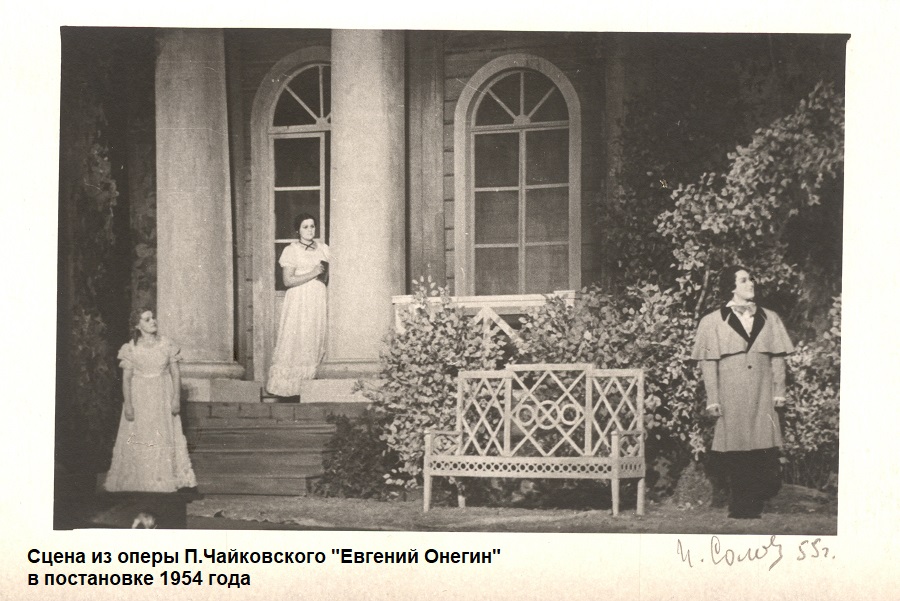

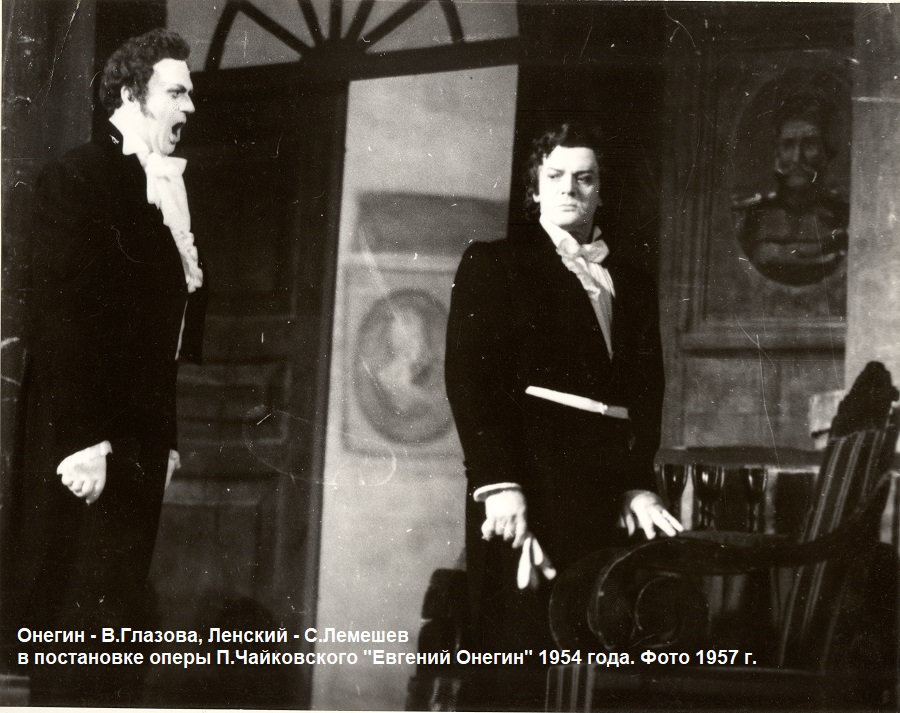

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 1954 –≥–Њ–і–∞

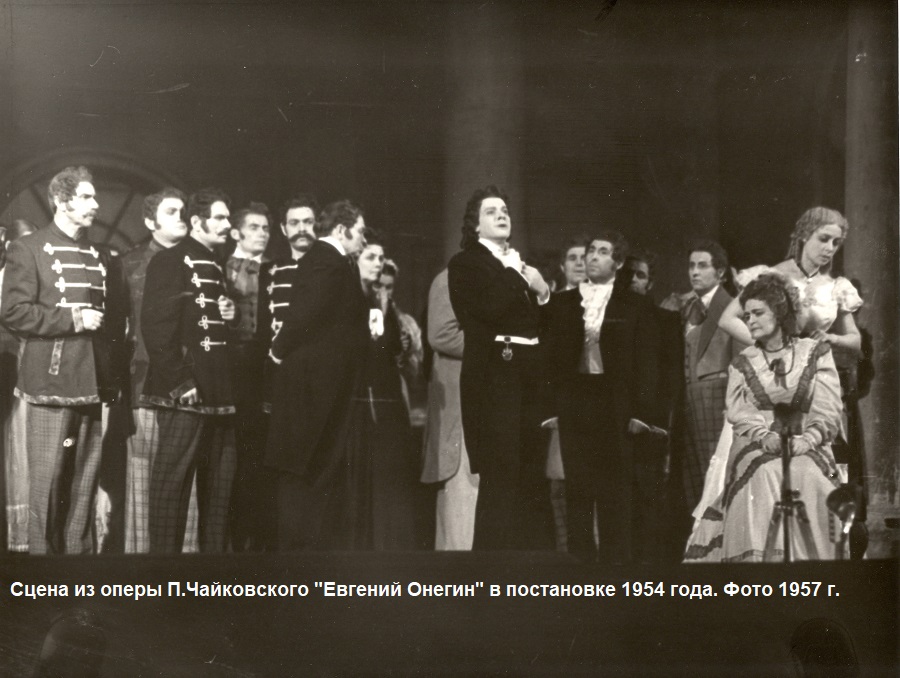

–Т 50-–µ –≥–Њ–і—Л –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–∞—В—А–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ф–µ–Ї–∞–і–µ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Є –µ—Б–ї–Є –≤ —Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–∞ 1940 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є, —В–Њ –≤ 1955 –≥–Њ–і—Г —В–µ–∞—В—А –њ—А–Є–≤—С–Ј –Є –Њ–і–Є–љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є, –Є–Љ —Б—В–∞–ї ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –≤–µ—А—Б–Є–Є 1954 –≥–Њ–і–∞, –і–Є—А–Є–ґ—С—А–Њ–Љ-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–Є–є—Ж–µ–≤–∞, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ –Ю–ї–µ–≥ –Ь–Њ—А–∞–ї—С–≤, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Т.–Ь–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞, —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї - –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я—А–Є—Б—С–ї–Ї–Њ–≤, –±–∞–ї–µ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А - –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь—Г–ї–ї–µ—А.

–Т –∞–і—А–µ—Б —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–Ј—Л–≤–Њ–≤ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є - –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ - —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ –С–µ–ї–≥–Њ—Б–Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Є –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ—М—О —В–µ–∞—В—А–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —В–µ–∞—В—А–∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ–і—Л.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ—Л –Є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ 1968 –≥–Њ–і–∞ (—А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А –†—Г–≤–Є–Љ –Х–≤—А–∞–µ–≤), –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 1986 –≥–Њ–і—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ 30 –ї–µ—В.

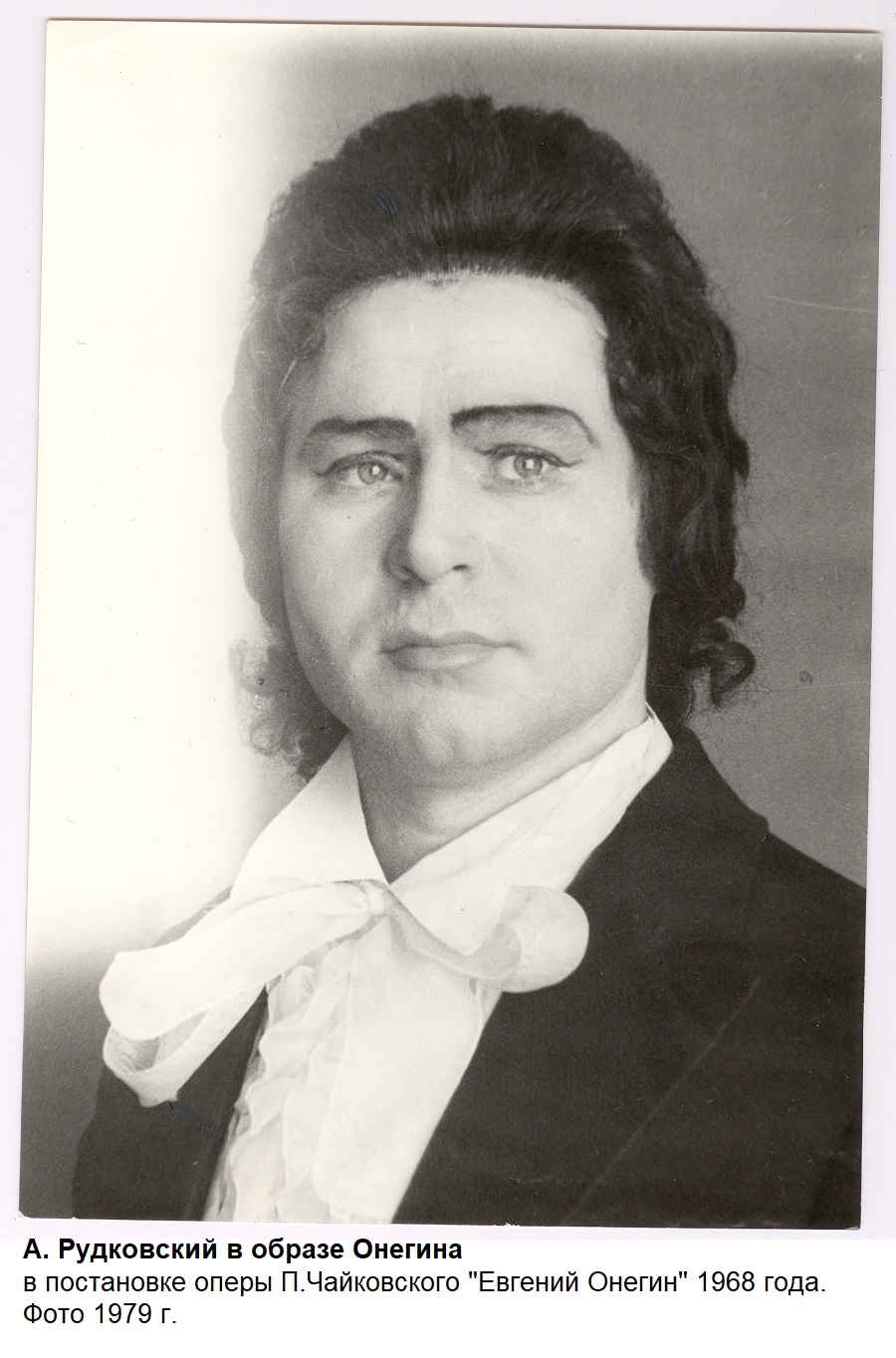

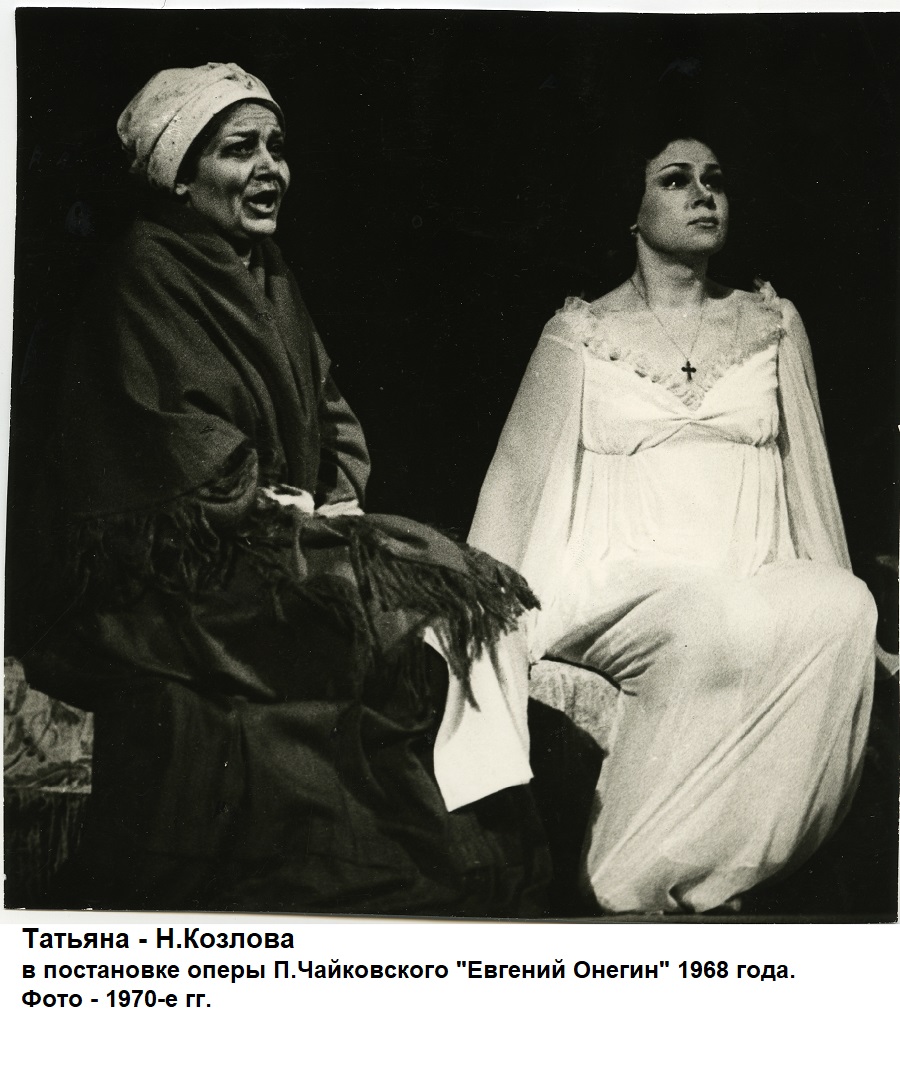

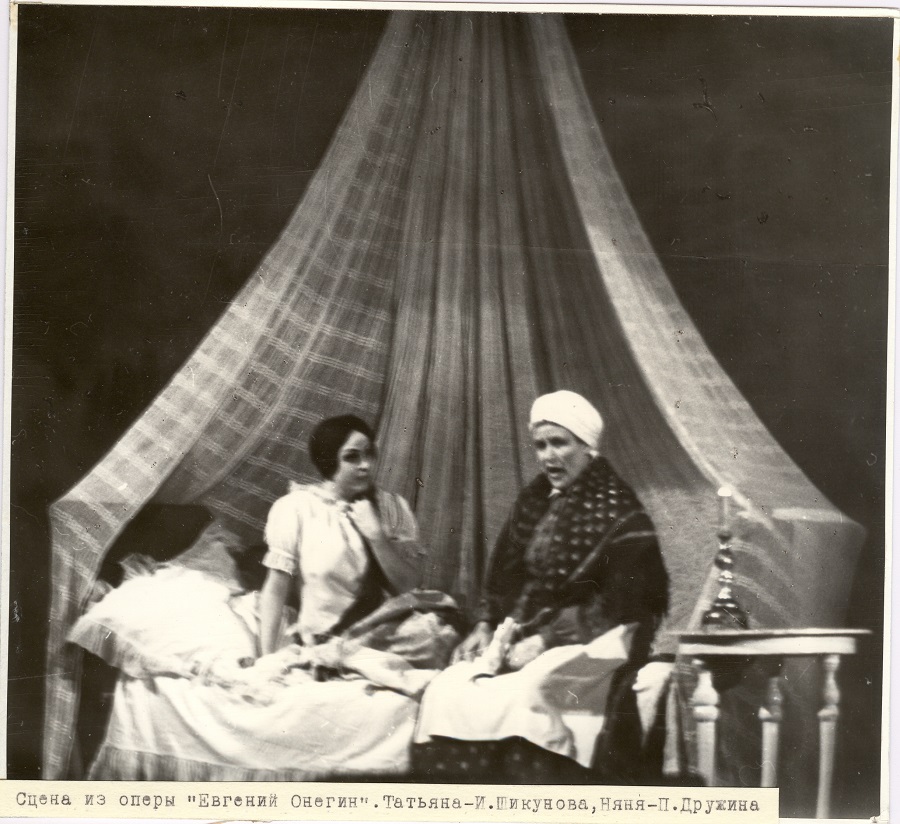

–Т–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ 1968 –≥–Њ–і–∞

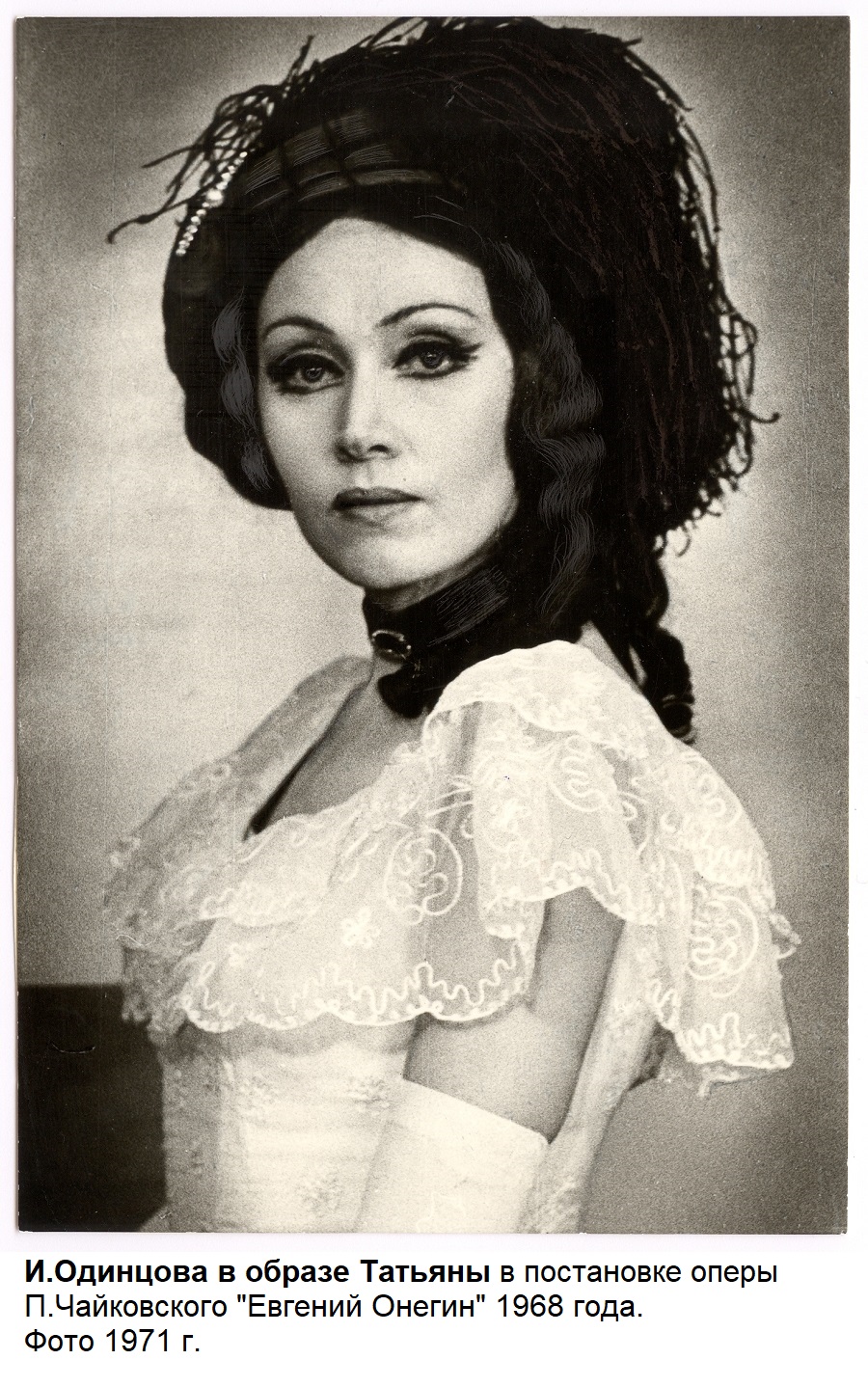

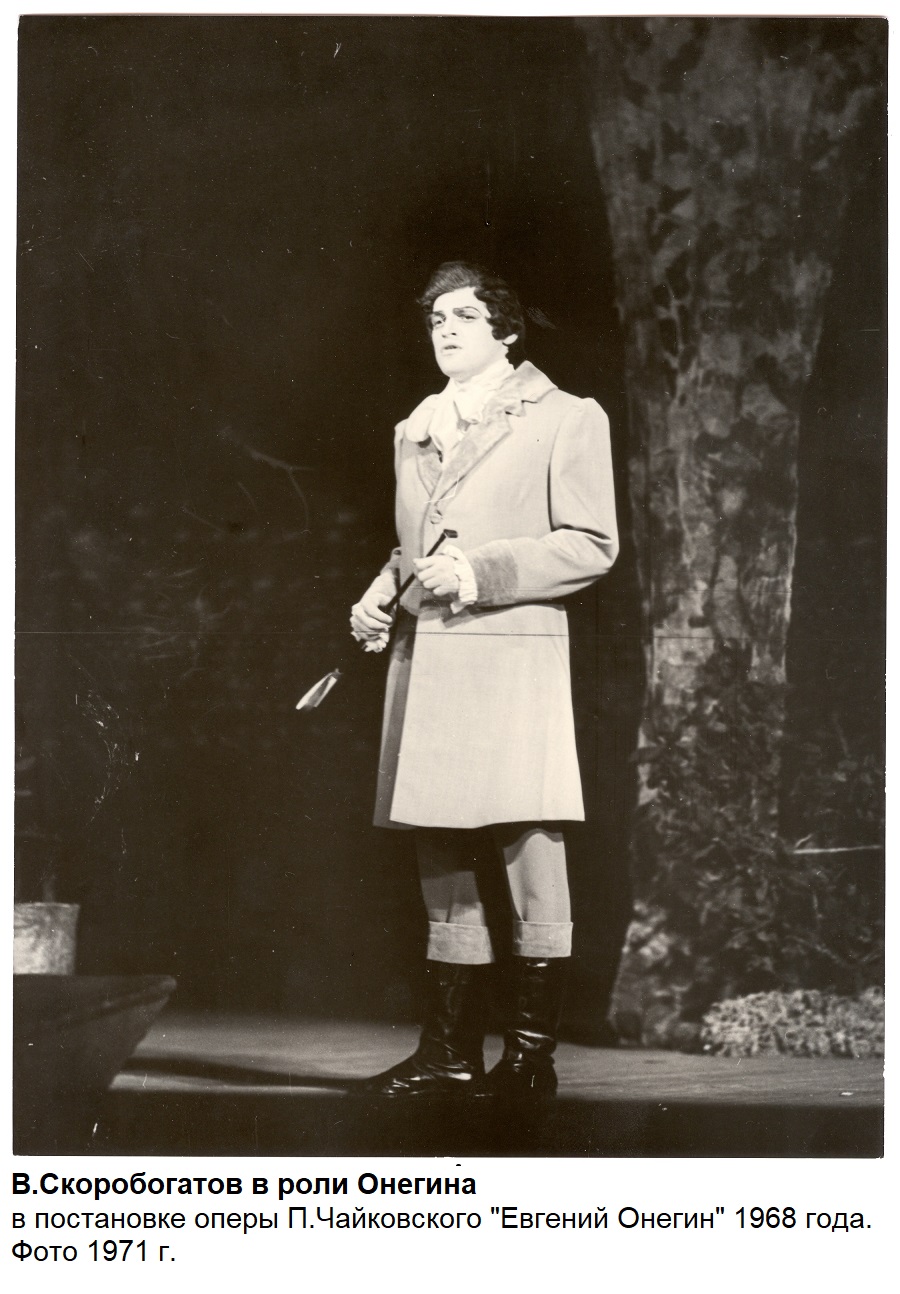

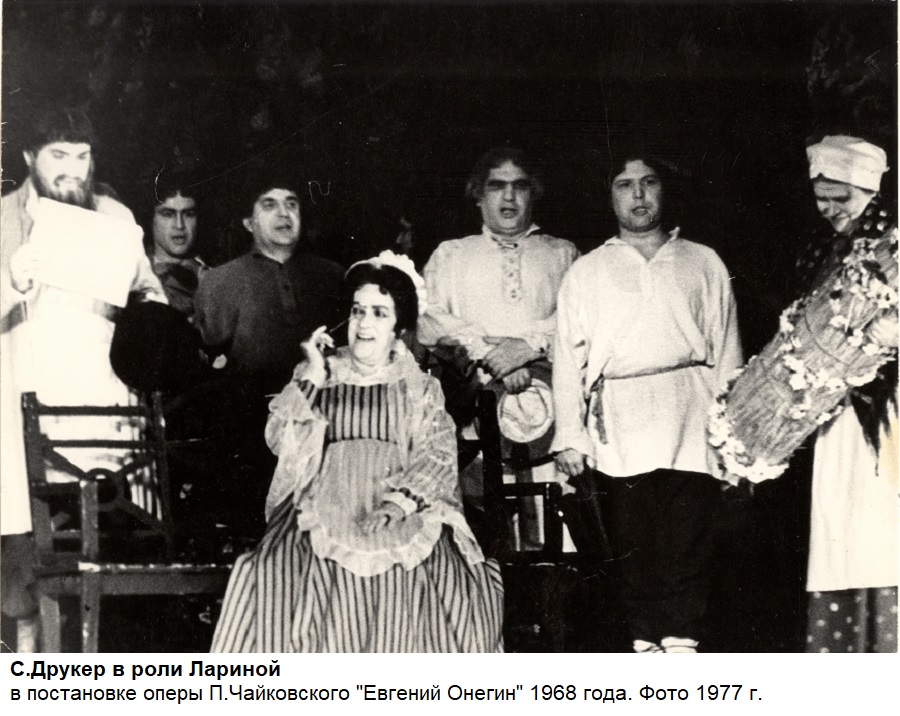

–Т 1968 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 1954 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–Є–є—Ж–µ–≤–Њ–є, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –†—Г–≤–Є–Љ –Х–≤—А–∞–µ–≤–∞ –Є —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –Ю—А–ї–Њ–≤–Њ–є.

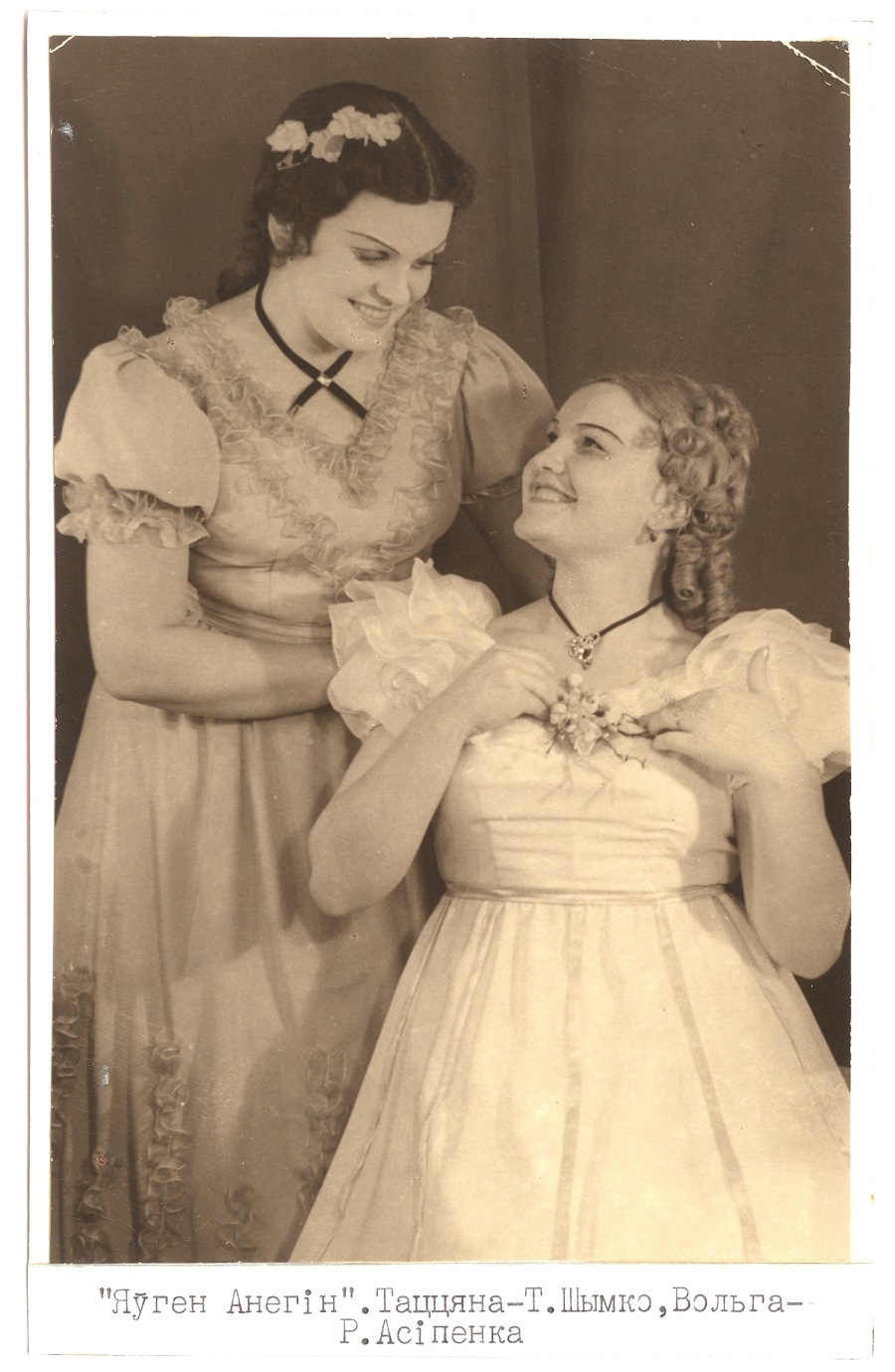

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л: –Ы–∞—А–Є–љ–∞¬†вАФ –У.–У–∞–≤—А–Є–ї—М—З–Є–Ї, –°.–Ф—А—Г–Ї–µ—А; –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞¬†вАФ –Ч.–Ы–∞–њ—З–µ–љ–Ї–Њ, –Э.–Э–Є–љ–µ–µ–≤–∞, –Ґ.–®–Є–Љ–Ї–Њ; –Ю–ї—М–≥–∞¬†вАФ –Ы.–У–∞–ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –†.–Ю—Б–Є–њ–µ–љ–Ї–Њ; –Э—П–љ—П¬†вАФ –Т.–Т–Њ–ї—З–∞–љ–µ—Ж–Ї–∞—П, –Ъ.–Ъ—Г–і—А—П—И–µ–≤–∞; –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬†вАФ –Э.–Т–Њ—А–≤—Г–ї–µ–≤, –Т.–У–ї–∞–Ј–Њ–≤, –Р.–°–Є–≤—Ж–Њ–≤; –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬†вАФ –°.–Т–і–Њ–≤–Є—З–µ–љ–Ї–Њ, –У.–Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤, –Т.–Ю—А–ї–µ–љ–Є–љ; –У—А–µ–Љ–Є–љ¬†вАФ –Ы.–С—А–∞–ґ–љ–Є–Ї, –Т.–Ы—Г–±—П–љ–Њ–є; –Ґ—А–Є–Ї–µ¬†вАФ –Т.–С—А—Г–є, –С.–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є; –Ч–∞—А–µ—Ж–Ї–Є–є¬†вАФ –†.–Х–≤—А–∞–µ–≤, –Т.–Ы—Г–±—П–љ–Њ–є; –†–Њ—В–љ—Л–є¬†вАФ –Т.–С–µ–Ї–ї–µ–Љ–Є—И–µ–≤, –†.–Х–≤—А–∞–µ–≤; –Ч–∞–њ–µ–≤–∞–ї–∞¬†вАФ –Ш.–С–Њ–±—А–Њ–≤, –Т.–С—А—Г–є, –Я.–Ы–Є–њ–љ–Є—Ж–Ї–Є–є.

–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –Њ –°–Њ—Д—М–µ –Ф—А—Г–Ї–µ—А - –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –Њ–љ–ї–∞–є–љ-–≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є¬†"–Ґ–µ–∞—В—А –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л: –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л"

–Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ –Ф—А—Г–ґ–Є–љ–µ - –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –Њ–љ–ї–∞–є–љ-–≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є¬†"–Ґ–µ–∞—В—А –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л: –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л"

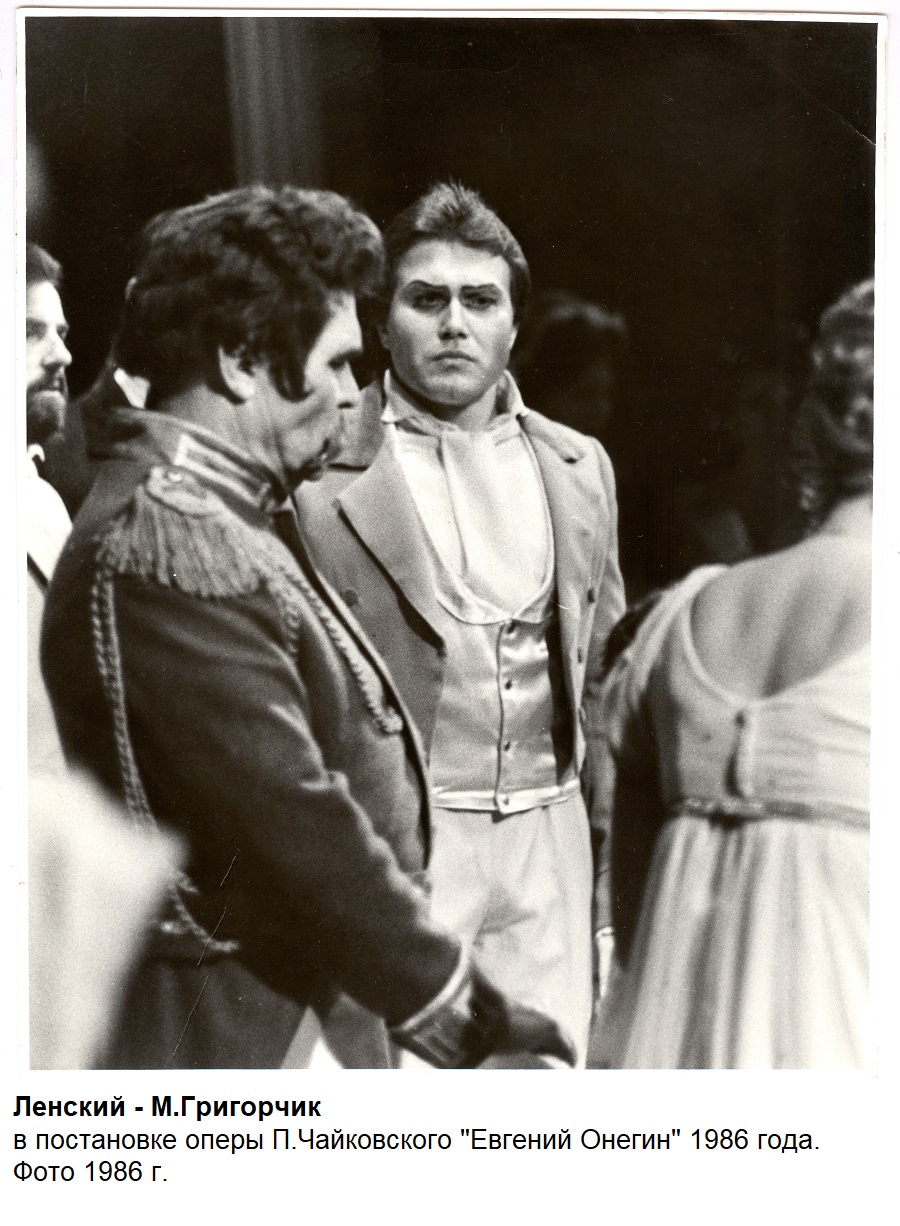

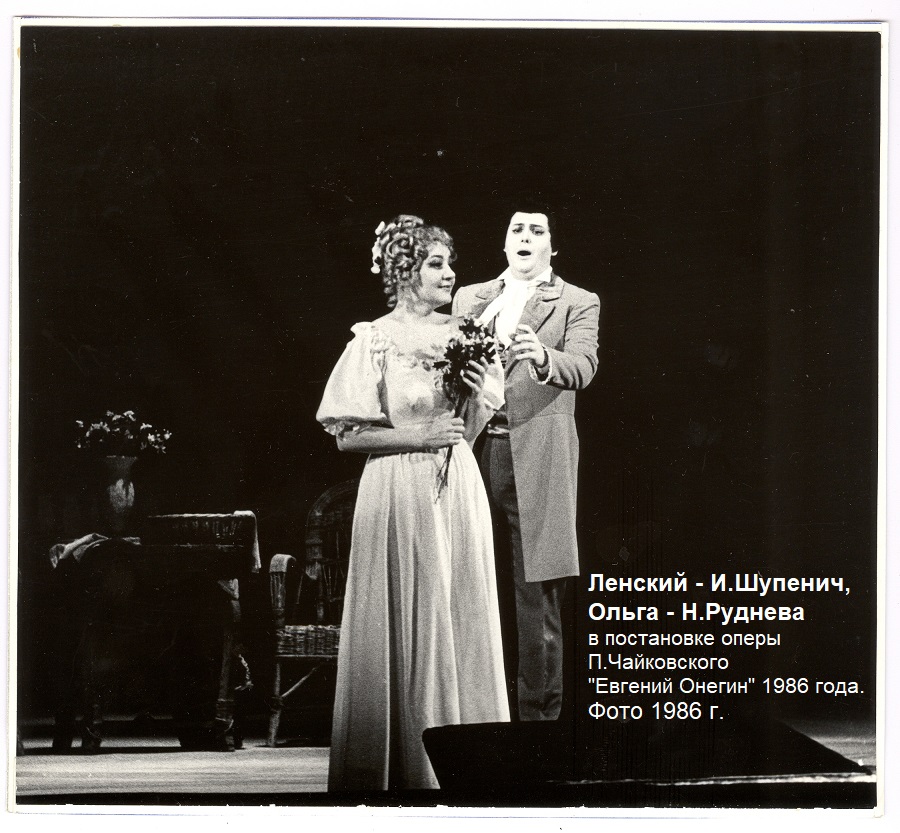

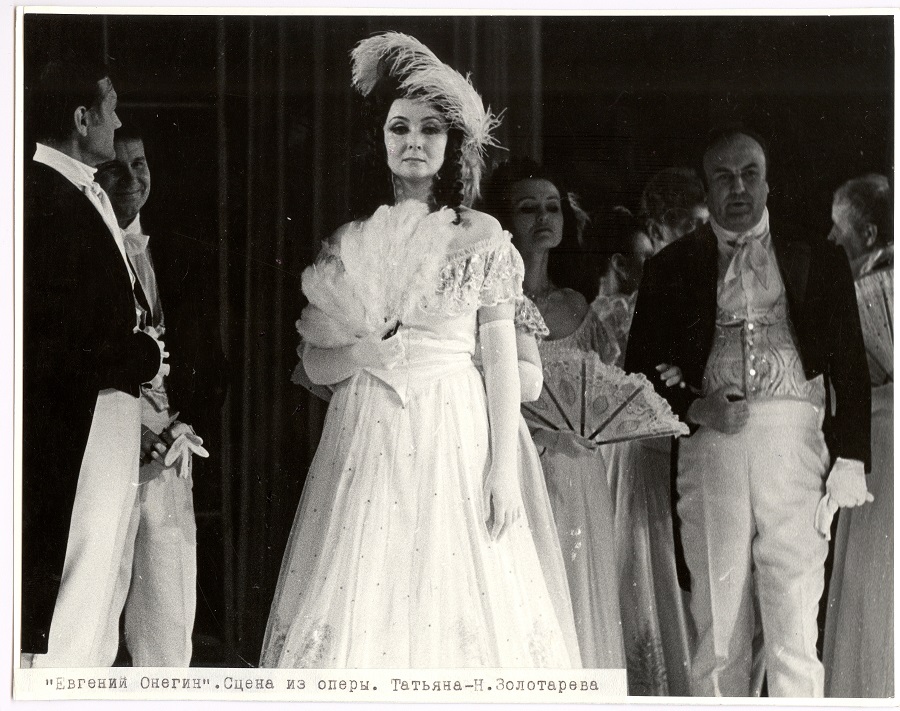

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 1986 –≥–Њ–і–∞

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є, –і–Њ 2024 –≥–Њ–і–∞, –Є–Љ–µ–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ 35-–ї–µ—В–љ—О—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О - –Њ—В —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П 1986 –≥–Њ–і–∞.

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П 1986 (–і–Є—А–Є–ґ—С—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї вАУ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ъ–Њ–ї—П–і–Ї–Њ, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А вАУ –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –®–Є—И–Њ–≤, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї вАУ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ь–Њ—Е–Њ–≤, —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Л - –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ъ–Њ–≥–∞–і–µ–µ–≤ –Є –У–∞–ї–Є–љ–∞ –Ы—Г—Ж–µ–≤–Є—З, –±–∞–ї–µ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –С—Г—В—А–Є–Љ–Њ–≤–Є—З) –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є–є ¬Ђ—В–Њ–љ¬ї –Њ–њ–µ—А—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ–љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—О –њ–Њ –љ–µ—Б–±—Л–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П¬ї. –Ъ—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤, —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є¬†вАФ –Ґ—А–Є–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ, –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є. –Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –њ—Л—И–љ—Л—Е —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—О —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤.

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є: –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞¬†вАФ –Х.–С—Г–љ–і–µ–ї–µ–≤–∞, –Э.–У—Г–±—Б–Ї–∞—П, –Ь.–У—Г–ї–µ–≥–Є–љ–∞, –Х.–Ч–Њ–ї–Њ–≤–∞, –Э.–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—А—С–≤–∞, –Э.–Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–∞, –Р.–Ь–Њ—Б–∞–≤–Є–љ–∞, –Ґ.–Ґ—А–µ—В—М—П–Ї; –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬†вАФ –Т.–У—А–Њ–Љ–Њ–≤, –Р.–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і—Г–±—Б–Ї–Є–є, –Э.–Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–љ–Ї–Њ, –Р.–Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, –Т.–Я–µ—В—А–Њ–≤, –Р.–°–∞–≤—З–µ–љ–Ї–Њ, –Ш.–°–Є–ї—М–≥—Г–Ї–Њ–≤, –Т.–°–Ї–Њ—А–Њ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤, –°.–Ґ—А–Є—Д–Њ–љ–Њ–≤; –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬†вАФ –Ѓ.–У–Њ—А–Њ–і–љ–Є—Ж–Ї–Є–є, –≠.–Я–µ–ї–∞–≥–µ–є—З–µ–љ–Ї–Њ, –Т.–Я–Њ–ї–Њ–Ј–Њ–≤, –Ш.–®—Г–њ–µ–љ–Є—З; –У—А–µ–Љ–Є–љ¬†вАФ –Ю.–У–Њ—А–і—Л–љ–µ—Ж, –Р.–Ъ–µ–і–∞, –Т.–Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—З—Г–Ї, –Ю.–Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –ѓ.–Я–µ—В—А–Њ–≤, –Ь.–†—Л—Б–Њ–≤; –Ю–ї—М–≥–∞¬†вАФ –Ы.–Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞, –Ю.–Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞, –Э.–†—Г–і–љ–µ–≤–∞, –≠.–†—Л–ґ–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Х.–°–∞–ї–Њ, –Ъ.–°—В–∞—Б–µ–љ–Ї–Њ, –Ю.–Ґ–Є—И–Є–љ–∞; –Ы–∞—А–Є–љ–∞¬†вАФ –Э.–У–∞–ї–µ–µ–≤–∞, –Ш.–Ю—В–ї—Л–≥–Є–љ–∞; –Ґ—А–Є–Ї–µ¬†вАФ –Т.–°–Љ—Л–Ї–∞–ї–Њ–≤, –Т.–°—В—А–µ–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ, –Ш.–®—Г–њ–µ–љ–Є—З.

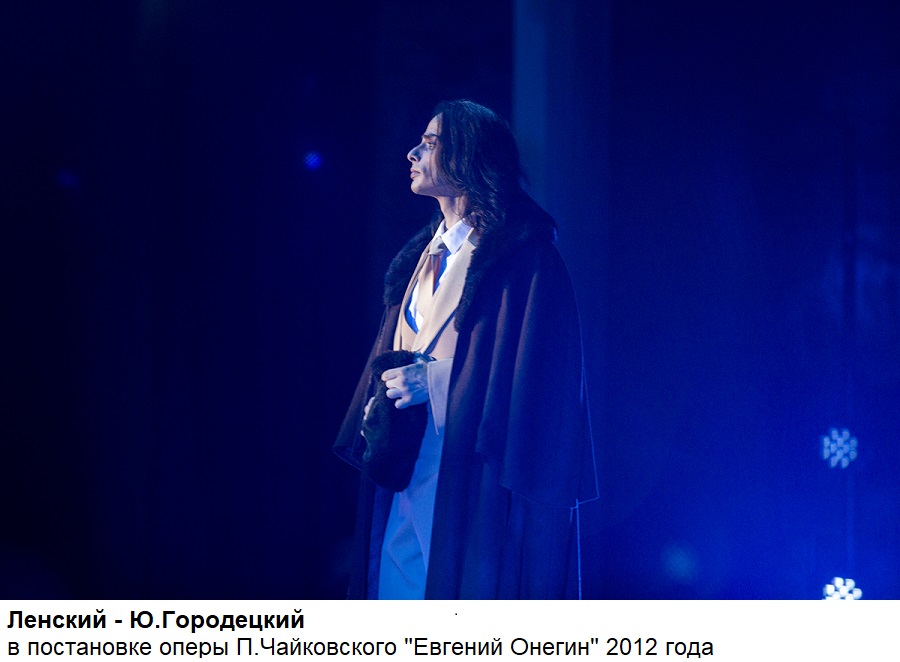

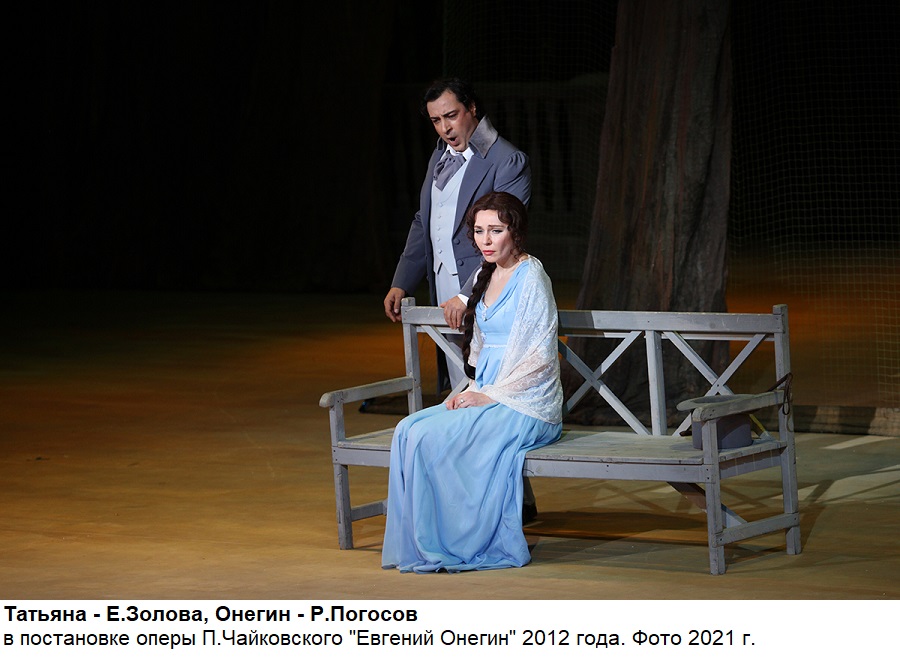

–Т–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ 2012 –≥–Њ–і–∞

–Т 2012 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є 1986 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –і–Є—А–Є–ґ—С—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—А–Њ—Е–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ь–Њ—Е–Њ–≤, —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –Э–Є–љ–∞ –Ы–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –±–∞–ї–µ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞.

¬Ђ–Ъ–∞–ґ–і—Л–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П —Б—В–∞–≤–ї—О, –і–Њ—А–Њ–≥ –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є, пЉН–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤. пЉН–°–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ 2012 –≥–Њ–і–∞ —И—С–ї –≤ —В–µ–∞—В—А–µ пЉН –Љ–Њ—С –ї—О–±–Є–Љ–Њ–µ –і–Є—В—П... –° –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–Њ–є ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –≤–µ–Ї—Г –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –љ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–ґ–і—Л, –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј —П —Б —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –Ї–∞–ґ–і—Г—О –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г... –Э–∞ —Д–Њ–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б —Н—В–Њ–є –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–Њ–є –Љ–Њ—С –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–є –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ пЉН –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В—А–Є–≥—Г—О—Й–∞—П –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П. –Ъ–∞–Ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В, —П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–±–µ–ґ–і—С–љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–µ, –Є –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Є—Е —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М, –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З–µ—Б—В—М –Є —Е–≤–∞–ї–∞ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–љ—П—В –≤ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ¬ї [¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ // –Я–∞—А—В–µ—А. пЉН 2015. пЉН вДЦ4. пЉН –°.32.]. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—А–Њ—Е–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –Ј–∞–і–∞—З—Г: ¬Ђ–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–Љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ь–Њ—Е–Њ–≤—Л–Љ –Љ—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Г—О —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Ю–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г, –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г –Є –і—Г—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П пЉН —Б–≤–µ—В–ї—Л–є, –љ–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ—Л–є, –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –ї—С–≥–Ї–Є–є, –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. ... –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –≤—Б—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –ї—О–±–≤–Є, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ, —В–µ–Љ–њ–ї–Њ–Љ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —З—Г–≤—Б—В–≤—Г. –≠—В–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –С–Њ–≥—Г¬ї [¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ // –Я–∞—А—В–µ—А. пЉН 2015. пЉН вДЦ4. пЉН –°.32-33]. –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ь–Њ—Е–Њ–≤ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ—Г–±–µ–ґ–і—С–љ, —З—В–Њ –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–µ–µ —Б—В–∞–≤–Є—В—М, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П—Б—М –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ —Б—Ж–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –ѓ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–љ—Л—Е —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤, –љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –∞–≤–∞–љ–≥–∞—А–і–љ—Л–Љ пЉН –®—С–љ–±–µ—А–≥, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А. –Т –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї пЉН –љ–µ –і–Є—А–Є–ґ—С—А, –љ–µ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А, –љ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А¬ї [¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ // –Я–∞—А—В–µ—А. пЉН 2015. пЉН вДЦ4. пЉН –°.33]. –Ґ–∞–Ї, —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—П –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–і–µ—О, –њ–Є—В–∞—О—Й—Г—О –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–є –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ: –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–µ –Є —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї—Г, –Ї –Є–і–µ—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ—Б—С—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞.

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є: –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬†вАФ –Т.–У—А–Њ–Љ–Њ–≤, –Р.–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і—Г–±—Б–Ї–Є–є, –Т.–Я–µ—В—А–Њ–≤, –Ш.–°–Є–ї—М—З—Г–Ї–Њ–≤, –°.–Ґ—А–Є—Д–Њ–љ–Њ–≤; –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞¬†вАФ –Х.–С—Г–љ–і–µ–ї–µ–≤–∞, –Х.–Ч–Њ–ї–Њ–≤–∞, –Р.–Ь–Њ—Б–Ї–≤–Є–љ–∞, –Ш.–†—Г—Б–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –Ґ.–Ґ—А–µ—В—М—П–Ї; –Ю–ї—М–≥–∞¬†вАФ –Ю.–Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞, –Ю.–Ъ–∞–ґ–≥–∞–ї–Є–µ–≤–∞, –Х.–°–∞–ї–Њ, –Э.–°–Њ–ї–Њ–≤–µ–є, –Ъ.–°—В–∞—Б–µ–љ–Ї–Њ; –Ы–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬†вАФ –Ѓ.–С–Њ–ї–Њ—В—М–Ї–Њ, –Ѓ.–У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Є–є, –≠.–Ь–∞—А—В—Л–љ—О–Ї, –Р.–Ь–Є–Ї—Г—В–µ–ї—М; –У—А–µ–Љ–Є–љ¬†вАФ –Р.–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–є, –Ф.–Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤, –Т.–Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—З—Г–Ї, –Ю.–Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤; –Ы–∞—А–Є–љ–∞¬†вАФ –Э.–Р–Ї–Є–љ–Є–љ–∞, –Ґ.–У–ї–∞–≥–Њ–ї–µ–≤–∞, –Х.–°–∞–ї–Њ, –Ґ.–Ґ–Є—Г–љ–Њ–≤–∞; –Э—П–љ—П¬†вАФ –Ь.–Р–Ї—Б—С–љ—Ж–Њ–≤–∞, –Э.–†—Г–і–љ–µ–≤–∞; –†–Њ—В–љ—Л–є¬†вАФ –Р.–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і—Г–±—Б–Ї–Є–є, –°.–Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–Є—З, –Ш.–Ы–∞–љ—О–Ї; –Ґ—А–Є–Ї–µ¬†вАФ –Ѓ.–С–Њ–ї–Њ—В—М–Ї–Њ, –ѓ.–Э–µ–ї–µ–њ–∞, –Ь.–Я—Г–Ј–∞–љ–Њ–≤; –Ч–∞—А–µ—Ж–Ї–Є–є¬†вАФ –Ф.–Ъ–∞–њ–Є–ї–Њ–≤, –Ф.–Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ—Г–Ї; –Ч–∞–њ–µ–≤–∞–ї–∞¬†вАФ –Ѓ.–С–Њ–ї–Њ—В—М–Ї–Њ, –Ь.–Ъ–ї—О–є–Ї–Њ, –Ь.–Я—Г–Ј–∞–љ–Њ–≤.

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 2024 –≥–Њ–і–∞

–Т 2024 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –Њ–њ–µ—А—Л –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї. –†–∞–±–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞: –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–Є—А–Є–ґ—С—А—Г –Р—А—В—С–Љ—Г –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤—Г, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А—Г –Р–љ–љ–µ –Ь–Њ—В–Њ—А–љ–Њ–є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –Ы—О–±–Њ–≤–Є –°–Є–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є (–µ—С —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ-–Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –Ы–Є—Б–Њ–≤–µ–љ–Ї–Њ), –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —Е–Њ—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г –Э–Є–љ–µ –Ы–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –±–∞–ї–µ—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г –Ш–≥–Њ—А—О –Ъ–Њ–ї–±—Г.

–Р–љ–љ–∞ –Ь–Њ—В–Њ—А–љ–∞—П, —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П:

¬Ђ–≠—В–Њ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ -- –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞ –Є, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і–∞—П —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–∞ –і—Г—И–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –ґ–Є–≤—С—В.

–І–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —П –Є–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—О—Б—М –≤ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л вАУ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ, –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ, –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ, –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є –Љ—Л –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ, - ¬Ђ—Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є –ґ–µ вАУ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –≤–љ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–ЄвА¶

–Я–Њ–≤—В–Њ—А—О—Б—М, —Н—В–Њ - —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ–љ–∞—И–∞¬ї, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ—П—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –≠—В–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–µ–± –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е —Б–ї–Є—П–љ–Є—П. –≠—В–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Э–µ–ї–µ–њ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П. –І—Г–≤—Б—В–≤–∞, —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П - –ґ–Є–≤—Л–µ, –љ–µ–њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ—Л–µ, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–µ - –љ–µ –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П. –Ь–µ–љ—П—О—В—Б—П –ї–Є—И—М –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї.–Р—А—В—С–Љ –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤, –і–Є—А–Є–ґ—С—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П:

¬Ђ–Ч–∞ —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г —П —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞—Е ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ -- –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї -- —Н—В–Њ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А –Є –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ–∞—А—В–Є–є: —Н—В–Њ –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О –Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј—А–Є—В–µ–ї—О –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Н—В–Њ—В —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј, —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Г–і—Г—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П. –Т –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Ј–∞–љ—П—В—Л –≤—Б–µ —Б–Є–ї—Л —В–µ–∞—В—А–∞: –Њ–њ–µ—А–∞, —Е–Њ—А, –±–∞–ї–µ—В –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А¬ї.

¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞, –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –≤ —Б–µ–±–µ —З–µ—А—В—Л –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є¬†—Б—В—Г–і–Є–є–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–∞ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ—Л–Љ, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –ґ–Є–≤—Л–Љ, –њ–Њ–ї–љ–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —Б —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О¬†–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ –µ–Љ–Ї–Є–Љ —Б–Є–Љ—Г–ї—П–Ї—А–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–Є–Ј–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Н–њ–Њ—Е–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XI–• –≤–µ–Ї–∞, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л–Љ, –∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –ґ–Є—В—М –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –љ–∞—Б –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ, —Е–Њ—В—П –њ—А–Є –±–µ—И–µ–љ—Л—Е —В–µ–Љ–њ–∞—Е –Є —А–Є—В–Љ–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—Л–ї –љ–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ —Б–≤–µ—В —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Љ–њ—Л –ї–Є—И—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XIX –≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–њ–∞–Љ—П—В—М¬ї –Њ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–≥–∞—З–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –љ–µ–µ –≤ XXI –≤–µ–Ї–µ.

¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї вАУ —Н—В–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б—Г–Љ¬†–∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬†—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ –ї–Є—Ж–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞ вАУ ¬Ђ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б–Є—В–µ–ї—П¬ї –Є —Н–ї–µ–≥–∞–љ—В–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ–∞ вАУ –љ–µ–Ј—А–Є–Љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ—П—В–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞—Е. –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –≤—В–Њ—А–∞—П –Є —В—А–µ—В—М—П –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л (–њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –Є –µ–µ –Њ—В–њ–Њ–≤–µ–і—М –Ю–љ–µ–≥–Є–љ—Л–Љ) –њ–Њ–і –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г ¬Ђ–Ф√©–≤–Є—Ж, –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж¬ї —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н—В—О–і–Њ–Љ —Б–љ–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ –∞–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–і–≤–µ–і—М, –Ї–∞–Ї —Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ (–і–ї—П –Њ–њ–µ—А—Л —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ), –∞ –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –Є –µ–≥–Њ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Г—В—Л –≤ –≤–Є—Е—А–µ –±–∞–ї–Њ–≤ –Є –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–Њ–≤.

... –°–Њ—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б—Ж–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Њ –љ–∞—Б –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б—Г–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤, –∞–ї–ї—О–Ј–Є–є –Є –∞–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є–є. –≠—В–Њ —Б—А–Њ–і–љ–Є —Б—О—А—А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –Ї–∞—А—В–Є–љ –Ь–∞–≥—А–Є—В—В–∞: —Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М –љ–∞ –љ–Є—Е вАУ –≤—Б—С —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ, –∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –Є –≤ —Н—В–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ: –≤—Б—С —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ, –љ–Њ —Н—В–Њ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–Ј–ї —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤. ...

–Ь–Є—А –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –Љ–Є—А–Њ–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–≥—А—Л¬ї

(–Ш–≥–Њ—А—М –Ъ–Њ—А—П–±–Є–љ, www.belcanto.ru).

¬Ђ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –≤ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е, –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–µ –ї–Є–±—А–µ—В—В–Њ –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –ї–∞–і, –∞ –≤ —В–Њ–Љ, —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Г –Є –∞–Ї—В–µ—А–∞–Љ –≤–Њ–є—В–Є –≤ —А–µ–Ј–Њ–љ–∞–љ—Б —Б –љ–∞–Љ–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ–Є, –і–Њ—Б—В—Г—З–∞—В—М—Б—П –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞, –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞ - –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —З–∞—Б—В–Њ —Б—В–∞–≤—П—Й–Є—Е—Б—П, –Њ–±—А–∞–Ј—Л –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л, —З—В–Њ –Є—Е —В—А—Г–і–љ–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –Њ—В —И—В–∞–Љ–њ–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П "–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ"

–Т —Б—Ж–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П (—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ы—О–±–Њ–≤—М –°–Є–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞) –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –і–∞–љ—Л –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞–Љ–µ–Ї–Њ–Љ - –Њ–љ–Є —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—В —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –љ–∞—И –±—Н–Ї–≥—А–∞—Г–љ–і - –≤–Є—Б—П—Й–Є–є –±–µ–Ј –Њ–њ–Њ—А—Л –њ–Њ—А—В–Є–Ї –і–Њ–Љ–∞, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л, —В–Њ–љ–Ї–Њ–µ, –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ, –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ—Л–µ –≤–Є–і–µ–Њ–њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е. –Ч–∞—В–Њ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ —В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є –Є —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ш –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ–Є –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—Б—В—А—Л–µ —Ж–≤–µ—В–∞—Б—В—Л–µ –љ–∞—А—П–і—Л –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ. –Ъ —Б—Ж–µ–љ–µ –і—Г—Н–ї–Є –Ї—А–∞—Б–Ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П –≤ —З–µ—А–љ–Њ-–±–µ–ї—Г—О –≥–∞–Љ–Љ—Г, –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –≤ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –љ–∞ –±–∞–ї—Г —Б–≤–µ—А–Ї–∞–µ—В "–Ї–∞–Ї –Ј–≤–µ–Ј–і–∞ –≤–Њ –Љ—А–∞–Ї–µ –љ–Њ—З–Є"" (–Э–∞—В–∞–ї—М—П –Ъ–Њ–ґ–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞¬ї).

¬Ђ–Р–љ–љ–∞ –Ь–Њ—В–Њ—А–љ–∞—П –љ–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –Њ–њ–µ—А–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Н–Љ—Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞. –Р —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—В—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ–Є –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —Н–њ–Њ—Е–Є. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б—О–ґ–µ—В–µ –±—Л–ї–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–∞—З–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Л, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї. –Т—Б—С —Н—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–µ—Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–µ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ¬ї (–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –С—Г–љ—Ж–µ–≤–Є—З, –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞¬ї).