–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є

18 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞ - 90 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Є—Е –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є, –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞. –Ф–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ –±—Л–ї–∞ —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ: –∞–≤—В–Њ—А –њ—П—В–Є –Њ–њ–µ—А –Є –±–∞–ї–µ—В–∞, —Б 1991 –≥–Њ–і–∞ –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б —П–≤–ї—П–ї—Б—П –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –∞ —Б 1993 –≥–Њ–і–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М¬ї, –≤ 1996-2002 –≥–Њ–і–∞—Е - –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М. –Ъ —О–±–Є–ї–µ—О –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ–Љ —Б—В–∞—В—М—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і–∞, –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Э–∞—В–∞–ї–Є–Є –У–∞–љ—Г–ї.

–°–Х–†–У–Х–Щ –Р–Ы–ђ–С–Х–†–Ґ–Ю–Т–Ш–І –Ъ–Ю–†–Ґ–Х–°

(1935 вАУ 2016)

90-–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є

–°–Х–†–У–Х–Щ –Ъ–Ю–†–Ґ–Х–° вАУ —П—А–Ї–∞—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞–љ–Њ–≤–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–Њ–≤–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —В—А–µ—В–Є –•–• вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XXI –≤–µ–Ї–∞. –Х–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ –љ–µ–њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–∞ –і—Г—Е–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –љ–µ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—Л–≤ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ —Б—В–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Є –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–і—Г—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –°–≤—П–Ј—М —Б –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—О–ґ–µ—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–Є–Ј–Є–є, –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ–Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Н—В–Є–Ї–Є –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –Є –µ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –њ—А–Є—В—З–Є.

–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –±–Њ–≥–∞—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Л–±–Њ—А–∞ —В–µ–Љ-–Є–і–µ–є –Є –ґ–∞–љ—А–Њ–≤: –Њ–њ–µ—А—Л, –±–∞–ї–µ—В, –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-—Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Љ–µ—А–љ—Л–µ –Њ–њ—Г—Б—Л, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Ї –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–∞–Љ, –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П–Љ.

–Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Ї–Є —Б—Г–і—М–±—Л. –†–Њ—Б—Б–Є—П вАУ –І–Є–ї–Є вАУ –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–∞ вАУ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М

–Ц–Є–Ј–љ—М –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П —А—П–і–∞ —Н–њ–Њ—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –∞ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Ї–Є –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–Є-–њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Ј–љ–∞–Ї–Є-—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л, –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞. –Ю–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –°–∞–љ-–Р–љ—В–Њ–љ–Є–Њ (–І–Є–ї–Є) 18 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1935 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ—А–љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П–Љ–Є. –Я—А–∞–њ—А–∞–і–µ–і вАУ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д, –∞–≤—В–Њ—А —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Є –±–Њ—В–∞–љ–Є–Ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є (1835 вАУ 1898), –њ—А–∞–і–µ–і –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Ъ—А–Є—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –±–∞–љ–Ї–Є—А –Є —О—А–Є—Б–Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В, –і–µ–і вАУ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В, –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –С–Њ—А–Є—Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –ґ–Є–ї–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ, —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–Љ–Є —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є, —Б –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є, –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ.

–С–∞–±—Г—И–Ї–∞, –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞ –Ъ—А–Є—З–µ–≤—Б–Ї–∞—П (–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П), –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —Б–Њ–њ—А–∞–љ–Њ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–≥—А–∞–ї–∞ –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ, –±—Л–ї–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ—З–µ—А–Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л, –Љ–∞—В–µ—А–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б–µ–Љ—М–µ. –°—В—А–∞—И–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –Љ–Є–Љ–Њ. –Т —А–∞–Ј–≥–∞—А –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Х–≤–≥–µ–љ–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ—С —Б—Г–њ—А—Г–≥ –њ—А–Њ–њ–∞–ї –±–µ–Ј –≤–µ—Б—В–Є –≤ –±–Њ—П—Е –њ–Њ–і –Р–≤—Б—В—А–Є–µ–є. –£–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ, —Б–њ—Г—Б—В—П –≥–Њ–і—Л, –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ—Г, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ —Б–µ–Љ—М—О —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О —Б—Г–і—М–±—Г —Б –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –≥–ї–∞–≤–Њ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Я–µ—В—А –Р–і–∞–Љ–Њ–≤–Є—З –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Я–µ—В—А –Р–і–∞–Љ–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є –љ–∞—В—Г—А–Њ–є, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Ж–µ–љ–Є–ї –≤ –ї—О–і—П—Е —В–∞–ї–∞–љ—В, –Њ–љ –±—А–∞–ї —Г—А–Њ–Ї–Є —Г –§–µ—А–µ–љ—Ж–∞ –Ы–Є—Б—В–∞, –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –І–µ—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є, –≤ –Є—Е —Б–µ–Љ—М–µ –±—Л–≤–∞–ї–Є –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–є-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤, –®–∞–ї—П–њ–Є–љ, –§–µ—В, –Р—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–µ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В—А–Є—Б—Л –Ю–ї—М–≥–∞ –°–∞–і–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Є –Ь–∞—А–Є—П –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Т —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є –Њ–љ –і–∞–ї —Б—Л–љ—Г –Я–∞–≤–ї—Г –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–µ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–∞ —Г—З–µ–±—Г –≤ –Ъ–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Ы–µ—Д–Њ—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ. –Т 1912 –≥–Њ–і—Г –Я–∞–≤–ї—Г –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З—Г –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Т –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –і–Њ—А–Њ–≥. –Т —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Њ–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –Є –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–µ, —Г–і–Њ—З–µ—А–Є–ї –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Г.

–£–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –Я–∞–≤–ї–∞ –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я—Г—В—М –Ї –њ—А–∞–≤–і–µ¬ї. –Т –љ–Є—Е –Њ–љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –Ю—Б–Њ–±—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –±–µ–≥—Б—В–≤–µ —Б–µ–Љ—М–Є –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1920-–≥–Њ. –°–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ—В –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А—А–Њ—А–∞, —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є –ї—М–і–Њ–Љ –§–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ –Я–∞–≤–µ–ї –Є –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В–∞—Й–Є–ї–Є –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–∞–љ–Њ—З–Ї–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–∞—П —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ –і–Њ—З–Ї–∞ –Ы—О–ї–µ–љ—М–Ї–∞ (–Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞). –С–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –ї—Г—З—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є–Ј —Б—В—А–∞–љ—Л, –Є–Ј–Љ—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ—О, —А–∞–Ј—А—Г—Е–Њ–є, –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Є —А–∞—Б–њ—А—П–Љ–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ –Х–≤—А–Њ–њ—Л (–®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є—П, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –Ш—В–∞–ї–Є—П) –Я–∞–≤–µ–ї –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –І–Є–ї–Є (–≥.–°–∞–љ-–Р–љ—В–Њ–љ–Є–Њ), –≥–і–µ –і–Њ—З—М –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ (*–Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞ –Ъ–Њ—А—В–µ—Б (1910-1998) вАУ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥, –∞–≤—В–Њ—А —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є –Є —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ) –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ —З–Є–ї–Є–є—Ж–∞ –Р–ї—М–±–µ—А—В–Њ –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞, —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є. –Т —Б–µ–Љ—М–µ —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—В–≤–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є вАУ –Я–∞–≤–µ–ї, –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П, –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–∞ –Є —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є, –°–µ—А–≥–µ–є. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Б–µ–Љ–µ–є–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –±—Л–ї–∞ –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–є –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Љ–∞—В—М —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –С—Г—Н–љ–Њ—Б-–Р–є—А–µ—Б.

–Т —Б–µ–Љ—М–µ –Њ—З–µ–љ—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –∞ –≤–Њ—В –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ —З–µ—А–µ–Ј –≤–љ–µ—И–љ—О—О —Б—А–µ–і—Г –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, —И–Ї–Њ–ї—Г. –°–њ—Г—Б—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–∞ –≤ —А–µ—З–Є, –љ–∞ —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–ѓ вАУ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –ї–∞—В–Є–љ–Њ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Њ–є¬ї. –° –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б –ї—О–±–Є–ї —З–Є—В–∞—В—М –≤ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї–∞—Е. –≠—В–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—Д–Є–ї—М—Б–Ї–∞—П —Б—В—А–∞—Б—В—М, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ—П—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –Є –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –≤–Ї—Г—Б –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–±–Є—А–∞—В—М –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –°–ї–Њ–≤–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–Ї–∞ —Б—В–Є—Е–∞ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –±—Л–ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.

–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Њ–±—А—П–і—Л –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —З—В–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є –±—Л–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ф–µ—В–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–µ–ї–Є –≤ —Е–Њ—А–µ, —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–ї–Є –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б—В–Њ–≤, —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О, —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ–Є–µ—В–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Я–∞—Б—Е—Г –Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л. –Я–∞–≤–µ–ї –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г, –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П¬ї –Є ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –≥–Њ–ї–≥–Њ—Д–∞¬ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —Б–≤—П–Ј—М —Б –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–Њ–Љ. –Ш —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Я–µ—В—Н–ї—М 5, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –•—А–∞–Љ –Ґ—А–µ—Е –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–±–Њ—А–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ.

–Т—Л–±–Њ—А –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–Ј–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–µ–є –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–Љ –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–Њ–Љ –µ—Й–µ –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –±–∞–±—Г—И–Ї–µ. –Ф–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л, —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є, –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–і–Є–Њ—В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–ї–Њ—Б—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П–Љ–Є. –Э–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї–Є –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ—Д–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є —Б –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ–Є –Ґ–Є—В–Њ –°–Ї–Є–њ–∞, –®–∞–ї—П–њ–Є–љ–∞, –Ъ–∞—А—Г–Ј–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є –≤ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–њ–µ—А–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–љ¬ї (–≥. –С—Г—Н–љ–Њ—Б-–Р–є—А–µ—Б). –Ґ–∞–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б—С–љ, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є ¬Ђ–Т–Њ—Ж—Ж–µ–Ї–∞¬ї –Р–ї—М–±–∞–љ–∞ –С–µ—А–≥–∞, ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞¬ї –Ь–Њ–і–µ—Б—В–∞ –Ь—Г—Б–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Б —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ –†–Њ—Б—Б–Є-–Ы–µ–Љ–µ–љ–Є) –Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤ –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ь–∞—А–Є–Њ –і–µ–ї—М –Ь–Њ–љ–∞–Ї–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –њ–∞—А—В–Є—О –Ъ–∞–≤–∞—А–∞–і–Њ—Б—Б–Є –≤ ¬Ђ–Ґ–Њ—Б–Ї–µ¬ї –Я—Г—З—З–Є–љ–Є.

–Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї —О–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–µ—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ї –љ–Є–Љ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞ –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞ –Ъ—Б–Є—А–≥—Г, –µ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Љ—Г–Ј–Њ–є –§–µ–і–µ—А–Є–Ї–Њ –У–∞—А—Б–Є–∞ –Ы–Њ—А–Ї–Є. –°–µ—А–≥–µ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Є –µ–є –°—Ж–µ–љ—Г —Г —Д–Њ–љ—В–∞–љ–∞ –Є–Ј ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞¬ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Є –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ–і–Њ–±—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–Ј—Л–≤ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ –С—Г—Н–љ–Њ—Б-–Р–є—А–µ—Б–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 1945 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Њ–љ —В–≤–µ—А–і–Њ —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–Љ. –Т —В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Я—П—В—Л–є —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Ы. –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞ —Б –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Њ–Љ –Ъ–ї–∞—Г–і–Є–Њ –Р—А—А–∞—Г –Є –°–µ–і—М–Љ–∞—П ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П¬ї —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –Ф. –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞.

–Т —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –≤ –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–µ –±—Л–ї —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –Ю–і–µ—Б—Б—Л, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є, –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Є –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В –ѓ–Ї–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –§–Є—И–µ—А, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–µ—Ж –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –†–∞—Д–∞—Н–ї—М –Э—О—А–љ–±–µ—А–≥. –£—А–Њ–Ї–Є –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є—Б—М —В–µ–Њ—А–Є—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П. –Т —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –±—Л–ї –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ –і–ї—П –њ–µ–≤—Ж–Њ–≤ –Є —Е–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Ъ–ї—Г–±–µ —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь. –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞—В–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Т 1947 –≥–Њ–і—Г —Б–µ–Љ—М—П –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е-–Ъ–Њ—А—В–µ—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–µ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –Я–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –ї–Є—И—М –≤ 1955 –≥–Њ–і—Г. –Ь–µ—Б—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —Б–µ–Љ—М–Є –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Ь–Є–љ—Б–Ї. –°–Њ—А–Њ–Ї –і–љ–µ–є –Њ–љ–Є –њ–ї—Л–ї–Є –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ –Њ—В –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Л –Ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О. –Т –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А—О–Љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є—О –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–і –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ. –£ –љ–Є—Е —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—А—Г–≥ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–µ—А–љ—Л—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є. –Т –і–Њ–Љ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –±—Л–≤–∞–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –і–ї—П –Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є –њ—А–Є –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Є–Љ.–Р. –Ы—Г–љ–∞—З–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–і–µ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ —Г—З–Є–ї—Б—П –Є–≥—А–µ –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ. –Т –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є (1957 вАУ 1962) –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–ї—М–Є—З–∞ –Р–ї–∞–і–Њ–≤–∞ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –С–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤–∞. –Т –∞—Б—Б–Є—Б—В–µ–љ—В—Г—А–µ-—Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ (1966 вАУ 1969) –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Є–Љ.–Я.–Ш.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–µ–є–Ї–Њ. –°–∞–Љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ—П–Љ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –Є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ ¬Ђ–Ф–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –†—Г–Ј–∞¬ї –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Л¬ї –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Г –Ѓ—А–Є—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г –§–Њ—А—В—Г–љ–∞—В–Њ–≤—Г.

–Ъ–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—Б—В–Њ–Љ –Ы—М–≤–Њ–Љ –Р–±–µ–ї–Є–Њ–≤–Є—З–µ–Љ. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞–Љ–Є вАУ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–µ–Љ –У–ї–∞–і–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –≠–і–Є—Б–Њ–љ–Њ–Љ –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤—Л–Љ, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Ф–Њ–≥–Њ–є, –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Ч–∞–і–µ—А–∞—Ж–Ї–Є–Љ, –У–Є–µ–є –Ъ–∞–љ—З–µ–ї–Є, –Р–≤–µ—В–Њ–Љ –Ґ–µ—А—В–µ—А—П–љ–Њ–Љ, –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –Ґ–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ, –Р–ї—М—Д—А–µ–і–Њ–Љ –®–љ–Є—В–Ї–µ, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –†—Г–±–Є–љ—Л–Љ, –°–Њ—Д—М–µ–є –У—Г–±–∞–є–і—Г–ї–Є–љ–Њ–є. –Я–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ–µ–Љ –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ—Л—Е –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞–Љ–Є-—Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –У–ї–µ–±–Њ–≤—Л–Љ, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–Љ –°–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, –Ю–ї–µ–≥–Њ–Љ –ѓ–љ—З–µ–љ–Ї–Њ.

–Ю–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є –Є–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞. –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Љ–Є—А –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–∞ –±—Л–ї —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –і—Г—Е–Њ–Љ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї 1960-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –ґ–∞–љ—А–∞–Љ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ. –Т–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ 1960-—Е вАУ 1970-—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—Б–∞–Љ–Є –Є —Ж–Є–Ї–ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —В–µ–Ї—Б—В—Л –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї. –Т —А—П–і—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —В—А–Є –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П 1963 –≥–Њ–і–∞ вАФ –±–∞–ї–ї–∞–і—Л ¬Ђ–С—А–µ–і–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –љ–∞ —Б—В–Є—Е–Є –†. –ѓ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–Ю—Е–Њ—В–∞ –љ–∞ –ї—О–і–µ–є¬ї –љ–∞ —Б—В–Є—Е–Є –Ц. –Ы–µ–љ—Г–∞—А–∞ –Є –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥ ¬Ђ–£—Е–Њ–і—П—В –Љ–∞—В–µ—А–Є¬ї –љ–∞ —Б—В–Є—Е–Є –Х. –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–Є—Е –Ї —В–µ–Љ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ—Б—В—А—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—З–љ—Л—Е —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П-—Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В—Г—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ—Л—Е¬ї –ї–µ–є—В–Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤-—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –њ–Њ—Н—В–Є–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞.

–Т 1966 –°. –Ъ–Њ—А—В–µ—Б –њ–Є—И–µ—В –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-—Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ—Н–Љ—Г –і–ї—П –±–∞—Б–∞ —Б –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ ¬Ђ–Я–µ–њ–µ–ї¬ї. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –њ–Њ—Н–Љ—Л –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Є–Ј–±–Є—А–∞–µ—В —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Є–Ј —Ж–Є–Ї–ї–∞ ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –≠–і—Г–∞—А–і–∞—Б–∞ –Ь–µ–ґ–µ–ї–∞–є—В–Є—Б–∞. –Ю—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–Ї—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Р—Б–Ї–µ—В–Є–Ј–Љ, —Б—Г—А–Њ–≤–∞—П —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—Д–Њ—Б –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—Б–Є–ї–Є—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ—Н–Љ—Л: ¬Ђ–Т—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –≤–Ј—Л–≤–∞—О, / –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ–њ–µ–ї —Б–ґ–Є–Љ–∞—П –≤ –≥–Њ—А—Б—В–Є¬ї. –°–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є–і–µ—П –њ–Њ—Н–Љ—Л-–Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–∞: –≤–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –Њ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П ¬Ђ–Я–µ–њ–ї–∞¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е (—Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ–є –Ї–∞–љ–≤—Л) –Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е (–∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П) —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤.

–Т 1972 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –ѓ–љ–Ї–Є –Ъ—Г–њ–∞–ї—Л. –Т –µ–≥–Њ –њ–Њ—Н–Љ–µ ¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В–Є –Я–Њ—Н—В–∞¬ї –і–ї—П —З—В–µ—Ж–∞, –і–≤—Г—Е —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –і–≤—Г—Е —Е–Њ—А–Њ–≤ –Є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –≥–Њ–ї–Њ—Б –µ–µ –њ–µ—Б–љ—П—А–∞. –Т 1982 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ—А—В–µ—Б –њ–Є—И–µ—В –њ–µ—Б–љ—О ¬Ђ–Р —Е—В–Њ —В–∞–Љ —Ц–і–Ј–µ¬ї –љ–∞ —Б—В–Є—Е–Є –ѓ–љ–Ї–Є –Ъ—Г–њ–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Ь—Г–ї—П–≤–Є–љ—Л–Љ –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Ы—Г—Ж–µ–љ–Ї–Њ ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Є–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ¬ї.

–° 1961 –≥. –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Є –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–Љ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ —О–љ–Њ–≥–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П, —Б 1965 –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞, —Б 1966 вАУ –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Є–Љ. –ѓ. –Ъ—Г–њ–∞–ї—Л. –° 1972 –≥. –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞, –∞ –≤ 1981вАУ1988 –≥–≥. –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Є–љ–Њ—Б—В—Г–і–Є–Є ¬Ђ–С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М—Д–Є–ї—М–Љ¬ї.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –≤ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–∞—В—А–∞—Е –Є –љ–∞ –Ї–Є–љ–Њ—Б—В—Г–і–Є–Є ¬Ђ–С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М—Д–Є–ї—М–Љ¬ї —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї 60 —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ, —В–µ–ї–µ-, –Ї–Є–љ–Њ- –Є –Љ—Г–ї—М—В–Є–њ–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Д–Є–ї—М–Љ–∞–Љ (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 —А–∞–±–Њ—В). –Ш–љ–Є—Ж–Є–Є—А—Г—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞–Љ–Є —В–µ–∞—В—А–∞ (–С. –≠—А–Є–љ, –С. –Ы—Г—Ж–µ–љ–Ї–Њ, –Т. –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є) –Є –Ї–Є–љ–Њ (–Ш. –Ф–Њ–±—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤, –Т. –†—Г–±–Є–љ—З–Є–Ї, –Р. –Х—Д—А–µ–Љ–Њ–≤, –Т. –Ґ—Г—А–Њ–≤, –Т. –І–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–Њ–≤, –Ь. –Я—В–∞—И—Г–Ї), –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ –†. –С–Њ—А–Њ–і—Г–ї–Є–љ—Л–Љ, –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–Љ –У. –Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Р. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Л–Љ.

–°—А–µ–і–Є —А–∞–±–Њ—В –≤ –ґ–∞–љ—А–∞—Е –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –≤ —А—Г—Б–ї–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –°. –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –Ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–Њ–≤ (–Р. –Ь–∞–Ї–∞–µ–љ–Њ–Ї, –Ъ. –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–∞, –Р. –Ф—Г–і–∞—А–µ–≤ –Є –і—А.). –Т—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї–µ–љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —А—П–і –°.–Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –Ї –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Ш–≤–∞–љ–∞ –®–∞–Љ—П–Ї–Є–љ–∞ ¬Ђ–°—Н—А—Ж–∞ –љ–∞ –і–∞–ї–Њ–љ—Ц¬ї (1966), ¬Ђ–Ш –њ—В–Є—Ж—Л —Г–Љ–Њ–ї–Ї–ї–Є¬ї (1978), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Н–Ї—А–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –µ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ—Л ¬Ђ–Т–Њ–Ј—М–Љ—Г —В–≤–Њ—О –±–Њ–ї—М¬ї (—А–µ–ґ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я—В–∞—И—Г–Ї, –≤ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —А–Њ–ї–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–Њ—Б—В—О—Е–Є–љ, 1981).

–Э–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–і–Є–Љ—Л–є —Б–ї–µ–і –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –і—А—Г–ґ–±–∞, –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–µ–≤–Є—З–µ–Љ. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Б—В–∞–ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Ї –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П–Љ ¬Ђ–Ч–≤–∞–љ—Л –Т—Ц—Ж–µ–±—Б–Ї–∞¬ї (1974), ¬Ђ–Ъ–∞—Б—В—Г—Б—М –Ъ–∞–ї—Ц–љ–Њ—Ю—Б–Ї—Ц¬ї (1979), ¬Ђ–•—А—Л—Б—В–Њ—Б –њ—А—Л–Ј—П–Љ–ї—Ц—Ю—Б—П —Ю –У–∞—А–Њ–і–љ—Ц¬ї (2013), –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Ї —Д–Є–ї—М–Љ—Г ¬Ђ–І–µ—А–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Ю–ї—М—И–∞–љ—Б–Ї–Є–є¬ї (1983).

–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П

–Ю–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–Є–Ј–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–є—Б—П —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–Њ –≤—Б–µ–є –µ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є ¬Ђ–Є—Б–њ–∞–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–є¬ї –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О —Н–Ї—Б—В—А–∞–≤–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–Є–ї—П –Є, —И–Є—А–µ, –≥–Є–±–Ї–Њ–µ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞. –Ю–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є —Б —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ–њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–µ–є¬ї –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є –і–ї—П –љ–µ–µ –∞–Љ–∞–ї—М–≥–∞–Љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ.

–У–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Н—В–Є–Ї–Є –°. –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –°–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–µ–∞—В—А–∞¬ї, –Њ —З–µ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ—П—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б—Д–µ—А–µ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –ґ–∞–љ—А–∞—Е.

–Ю–±—Й–Є–Љ —Б—В–Є–ї–µ–≤—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ, —А–Њ–і–љ—П—Й–Є–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –°.–Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –і–ї—П —В–µ–∞—В—А–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ї—А–Є—Б—В–∞–ї–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є¬ї –Ї–∞–Ї —В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ –Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є–і–µ–Є. –Т —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –°. –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П –ґ–∞–љ—А–Њ–≤–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Б –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–µ–є —В—А–µ—Е –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ-—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Д–µ—А: –ї–Є—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л, —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ-–і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Є —Б–Ї–µ—А—Ж–Њ–Ј–љ–∞—П –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞, –±–µ—А—Г—Й–∞—П –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Н—В–Є–Ї–µ –С–µ—А—В–Њ–ї—М–і–∞ –С—А–µ—Е—В–∞.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –°. –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–≥—А–Њ–≤–Њ–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В. –Ш–≥—А–Њ–≤–∞—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–Є –≤–љ–µ–Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ–љ—Ж–Є–є –Є ¬Ђ–Ј—А–Є–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Є–і–µ–є, –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞, –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Є–ї–Є —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —П—А–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ–µ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Г—О —З–µ—А—В—Г —Б—В–Є–ї—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ вАФ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М. –°—А–µ–і–Є –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ вАФ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ —Б –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ъ–∞–њ—А–Є—З—З–Њ—Б¬ї (1969), —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –§. –У–Њ–є–Є, —Б—О–Є—В–∞ –і–ї—П —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—В—А–∞—Б—В—Л –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е¬ї (1970) –Є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є.

–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞

–Ю–њ–µ—А–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –°. –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А—Л –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Т—Б–µ –њ—П—В—М –Њ–њ–µ—А –°.–Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ (–Њ–њ–µ—А—Л-–њ—А–Є—В—З–Є ¬Ђ–Ф–ґ–Њ—А–і–∞–љ–Њ –С—А—Г–љ–Њ¬ї (1977), ¬Ђ–Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Ъ—Г—А–∞–ґ¬ї (1980), ¬Ђ–Т–Є–Ј–Є—В –Ф–∞–Љ—Л¬ї (1989), –Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–Љ–µ—А–љ–∞—П –і–Є–ї–Њ–≥–Є—П ¬Ђ–Ѓ–±–Є–ї–µ–є¬ї (2000) –Є ¬Ђ–Ь–µ–і–≤–µ–і—М¬ї (2007)) —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–≤–µ—В —А–∞–Љ–њ—Л –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—Ж–µ–љ–∞—Е. –Т 1990 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ—А—В–µ—Б —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –±–∞–ї–µ—В ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ш–љ–Ї–∞¬ї –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–µ—В–∞ –Ъ—Г–±—Л –Є –µ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Р–ї–Є—Б–Є–Є –Р–ї–Њ–љ—Б–Њ. –Т 2015 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –љ–Њ–≤–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А—Л –±–∞–ї–µ—В–∞ ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ш–љ–Ї–∞¬ї –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞–Љ–Є-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Є –Ѓ–ї–Є–µ–є –Ф—П—В–Ї–Њ —Б –љ–Њ–≤–Њ–є —Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–µ–є –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М-–њ—А–Є—В—З–∞ ¬Ђ–Ъ—В–Њ –ѓ?¬ї.

–Ь–Є—А–Њ–≤—Л–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Л —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –°.–Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є, –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є, –Ь–Њ–ї–і–Њ–≤–µ, –Ы–Є—В–≤–µ, –Т–µ–љ–µ—Б—Г—Н–ї–µ. –Ш—Е –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–Ј–Њ–љ–∞–љ—Б. –Ю—В–Ї–ї–Є–Ї–Є –Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Н—В–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є, –Є–±–Њ —В–µ–Љ—Л, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–µ –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е, –Є –Є—Е —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–∞–ї–Є—П–Љ. –Т –љ–Є—Е –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ, —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ.

–Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Г ¬Ђ–Ф–ґ–Њ—А–і–∞–љ–Њ –С—А—Г–љ–Њ¬ї (1977) –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –≤ —Б–Њ—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ —Б –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–Љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –Т–Њ—Й–∞–Ї–Њ–Љ, —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–Њ–Љ-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–Љ –®—В–µ–є–љ–Њ–Љ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Ы—Л—Б–Є–Ї–Њ–Љ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1970-—Е, –Њ–њ–µ—А–∞ –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Г—З–µ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –≥–µ—А–Њ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—А–Є—Б–µ–є—Б—В–≤–∞ –Є —Е–∞–љ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, —Б–∞–Љ–∞ –Є–і–µ—П ¬Ђ–µ—А–µ—В–Є—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї (—И–Є—А–µ –і–Є—Б—Б–Є–і–µ–љ—В—Б—В–≤–∞), –Є–Ј–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є, –±—Л–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В–∞ —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ –Є –≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –Є –љ–∞ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—П—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А—Г–њ–њ—Л –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

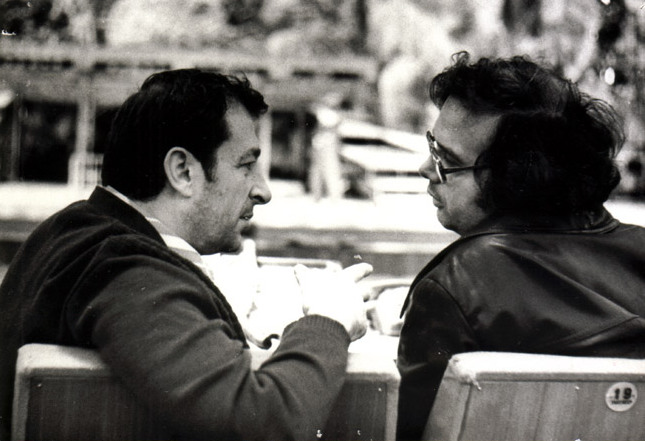

–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б –Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –°–µ–Љ—С–љ –®—В–µ–є–љ (–Ї–Њ–љ–µ—Ж 1970-—Е).

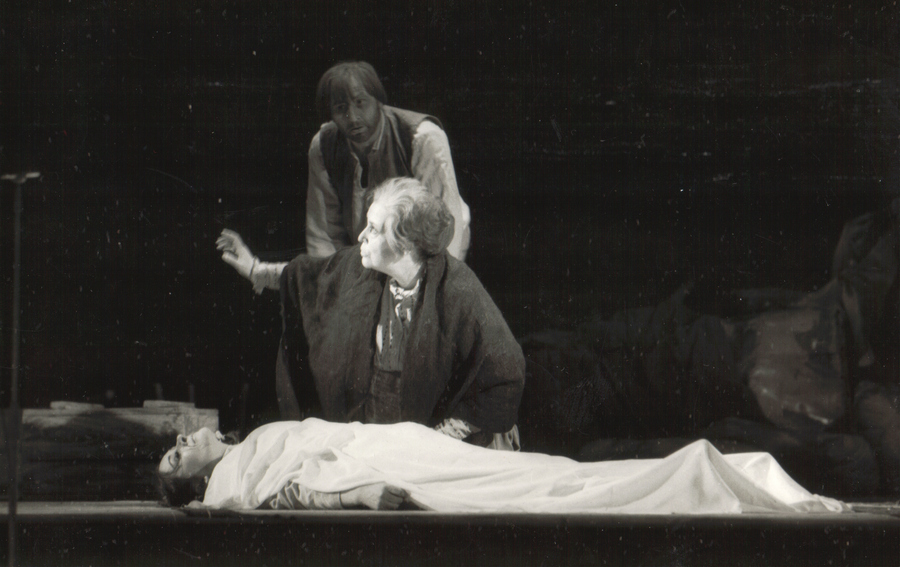

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Ф–ґ–Њ—А–і–∞–љ–Њ –С—А—Г–љ–Њ¬ї. (–Ф–ґ–Њ—А–і–∞–љ–Њ –С—А—Г–љ–Њ вАУ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є). –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞¬†–С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є. (–Ь–Є–љ—Б–Ї, 1978)

–Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Ф–ґ–Њ—А–і–∞–љ–Њ –С—А—Г–љ–Њ¬ї. –°—Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј 1-–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л (–Т–і–Њ–≤–∞ вАУ –Ы–Є–і–Є—П –У–∞–ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞). –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞¬†–С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є (–Ь–Є–љ—Б–Ї, 1978)

–°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞-–њ—А–Є—В—З–∞ ¬Ђ–Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Ъ—Г—А–∞–ґ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–і–µ—П –≥–Є–±–µ–ї–Є —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ –Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В–∞ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–∞–µ—В –≤ –Њ–±—Й–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Ы–Є–Ї –Т–Њ–є–љ—Л —Б –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђ—Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ¬ї –і–љ—П –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і—В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –≤—Л—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ–њ–µ—А—Л. –Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ–∞—П —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –њ–Њ—В–µ—А–Є –і–µ—В–µ–є –≤ —Д–Є–љ–∞–ї–µ –Њ–њ–µ—А—Л –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Ъ—Г—А–∞–ґ –Ї –Ь–∞–і–Њ–љ–љ–µ, –Њ–њ–ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞. –Ш—В–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–Є—В—З–Є –Њ ¬Ђ–Ь–∞—В—Г—И–Ї–µ –Ъ—Г—А–∞–ґ¬ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Ї –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –ґ–µ—А—В–≤–∞—Е –љ–∞—Б–Є–ї–Є—П ¬Ђ–Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ, –Ї—В–Њ –і—Л—И–Є—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ¬ї. –Я—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ ¬Ђ–Ь–∞—В—Г—И–Ї–Є –Ъ—Г—А–∞–ґ¬ї (—Б –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –ї–Є–±—А–µ—В—В–Њ –љ–∞ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї) —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –≤ –Ъ–∞—Г–љ–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –≤ 1982, –∞ –≥–Њ–і —Б–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ь–∞—А–Ї–Є—В–∞–љ—В–Ї–∞¬ї –Њ–њ–µ—А–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –≤ –Ь–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞. –Т 1989 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є, –∞ –≤ 1991 вАФ –Ю–њ–µ—А–љ–Њ–є —Б—В—Г–і–Є–µ–є –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є.

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Ъ—Г—А–∞–ґ¬ї (¬Ђ–Ь–∞—А–Ї–Є—В–∞–љ—В–Ї–∞¬ї). –°—Ж–µ–љ–∞ –Ъ–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ъ—Г—А–∞–ґ –Є–Ј 6-–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л. (–Ь–∞—В—Г—И–Ї–∞ –Ъ—Г—А–∞–ґ вАУ –Ґ–∞–Љ–∞—А–∞ –Р–ї–µ—И–Є–љ–∞, –Ъ–∞—В—А–Є–љ вАУ –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Р–≥–∞). –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Ь–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞, (–Ъ–Є—И–Є–љ–µ–≤, –Ь–Њ–ї–і–Њ–≤–∞, 1984 –≥–Њ–і)¬†

–Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є–і–µ–є–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Њ–њ–µ—А—Л-–њ—А–Є—В—З–Є ¬Ђ–Т–Є–Ј–Є—В –Ф–∞–Љ—Л¬ї вАФ –Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–∞ –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–Є —Ж–µ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ш–Љ–µ—П –≤–љ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –§—А–Є–і—А–Є—Е–∞ –Ф—О—А—А–µ–љ–Љ–∞—В—В–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ—Л–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–∞–ї–Є—П–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –≤ 1996 –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–Љ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–µ–Љ –Я—А–Њ–≤–∞—В–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ.

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Т–Є–Ј–Є—В –Ф–∞–Љ—Л¬ї. –°—Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј 1-–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л. (–Ф–∞–Љ–∞ вАУ –Э–∞–≥–Є–Љ–∞ –У–∞–ї–µ–µ–≤–∞). –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞¬†–С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є (–Ь–Є–љ—Б–Ї, 1996)

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ–Љ—Л –≤ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞, –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е –Ї–∞–Љ–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А, ¬Ђ–Ѓ–±–Є–ї–µ–є¬ї –Є ¬Ђ–Ь–µ–і–≤–µ–і—М¬ї, –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ –њ—М–µ—Б –Р–љ—В–Њ–љ–∞ –І–µ—Е–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –ї–∞–Ї–Љ—Г—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Л–±–Њ—А–∞ —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –Є—Е –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–Є. –Т –Ї–∞–Љ–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Е –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–і–µ–є–љ–Њ-—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞: —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –≤–µ—З–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л, –Ј–∞–Њ—Б—В—А–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—П—Е –Є –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞—Е, –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј –±—Л—В–Њ–≤–Њ–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –±—Л—В–Є–є–љ–Њ–µ.

–Ю–±–µ –Њ–њ–µ—А—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–њ—А–Њ–±–∞—Ж–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Л –≤ –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є ¬Ђ–Ѓ–±–Є–ї–µ–є¬ї –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М –≤ –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –°–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ-—Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Њ–њ–µ—А—Л ¬Ђ–Ь–µ–і–≤–µ–і—М¬ї (—А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –У–∞–ї–Є–љ–∞ –У–∞–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –і–Є—А–Є–ґ–µ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤) —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –С–µ–ї–≥–Њ—Б—Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є (2009). –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 2009 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–є –і–Є–ї–Њ–≥–Є–Є –°.–Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –Ш–≥–Њ—А—М –Ь–µ—А–Ї—Г–ї–Њ–≤, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ѓ–ї–Є—П –Р–Ї—Б, –і–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ю–ї–µ–≥ –С–µ–ї—Г–љ—Ж–Њ–≤), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –µ–≥–Њ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ.

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Ѓ–±–Є–ї–µ–є¬ї. (–С—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А –•–Є—А–Є–љ вАУ –ѓ–љ–Њ—И –Э–µ–ї–µ–њ–∞ –Є —Б—В–∞—А—Г—Е–∞ –≤ —Б–∞–ї–Њ–њ–µ –Ь–µ—А—З—Г—В–Ї–Є–љ–∞ вАУ –Э–∞—В–∞–ї—М—П –†—Г–і–љ–µ–≤–∞). –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞¬†–С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є (–Ь–Є–љ—Б–Ї, 2010)

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Ь–µ–і–≤–µ–і—М¬ї. –§–Є–љ–∞–ї. (–Я–Њ–њ–Њ–≤–∞-–Т–і–Њ–≤—Г—И–Ї–∞ вАУ –Ю–ї—М–≥–∞ –С–µ—А–µ–Ј–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є –љ–µ —Б—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤ вАУ –У–µ—А–Љ–∞–љ –Ѓ–Ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є). –Ъ–∞–Љ–µ—А–љ—Л–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –Є–Љ. –С.–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, 2009)

¬†–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. –°—Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј –±–∞–ї–µ—В–∞ ¬Ђ–Ъ—В–Њ –ѓ?¬ї. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є (–Ь–Є–љ—Б–Ї, 2015)

–Ю—Б–Њ–±–∞—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –≤ —Б—Г–і—М–±–µ –°–µ—А–≥–µ—П –Ъ–Њ—А—В–µ—Б–∞ вАУ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–њ–µ—А–љ—Л–Љ —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ. –° 1991 –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –њ–Њ—Б—В –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П (—Б 1993) –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М. –Т 1996 вАУ 2002 –±—Л–ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М. –Ч–∞ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ–µ—А–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї –≤–µ–Ї—В–Њ—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –С—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ, –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–µ—А—Л —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—В—М –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞, —В–µ–∞—В—А –љ–∞—З–∞–ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ –Љ–Є—А–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–Њ–≤—Л–Љ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ, –≤ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–µ—А–љ—Г—В—М –Ј—А–Є—В–µ–ї—П –≤ –Њ–њ–µ—А—Г.

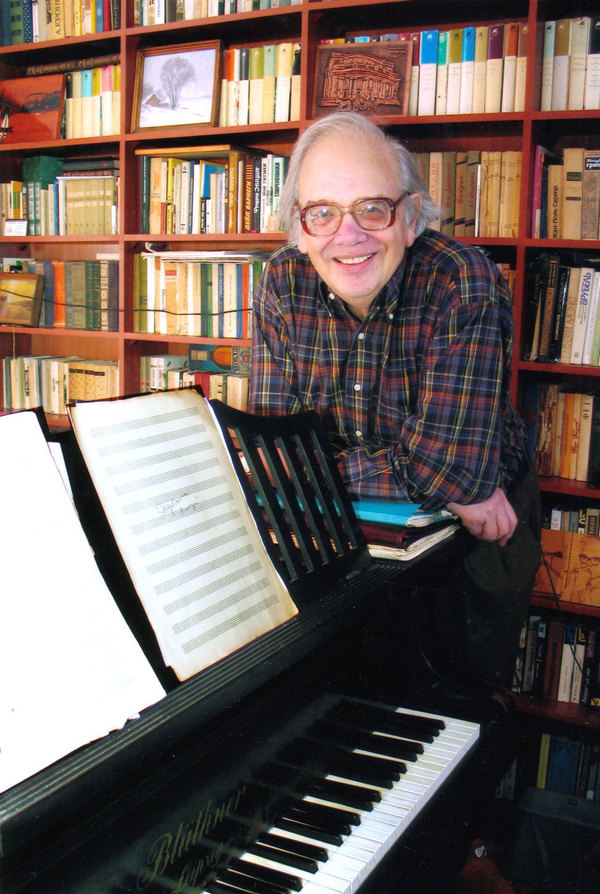

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ—А—В–µ—Б. 2010-–µ¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ї–∞–Љ–µ—А–љ—Л—Е –ґ–∞–љ—А–∞—Е, –њ–Є—Б–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –Ї –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П–Љ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞–і –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Ї–∞—Е, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞—Е, –≤–µ–ї –Ї–ї–∞—Б—Б –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є.

–Э–∞—В–∞–ї–Є—П –У–∞–љ—Г–ї,

–Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –і–Њ—Ж–µ–љ—В